【シフト制の職場で希望休を取る方法】取得するコツやルール・マナーを解説!

24時間体制の医療現場ではシフト制が適用されますが、必ずしも希望休が取れるとは限りません。希望休が取りにくいと悩む人は多いです。

この記事では、病院のシフト制における希望休の取り方や、希望休が通りやすくなるコツを詳しく解説します。記事を読めば、希望休の申請方法やルールがわかり、より良いワークライフバランスを実現できるようになります。

目次

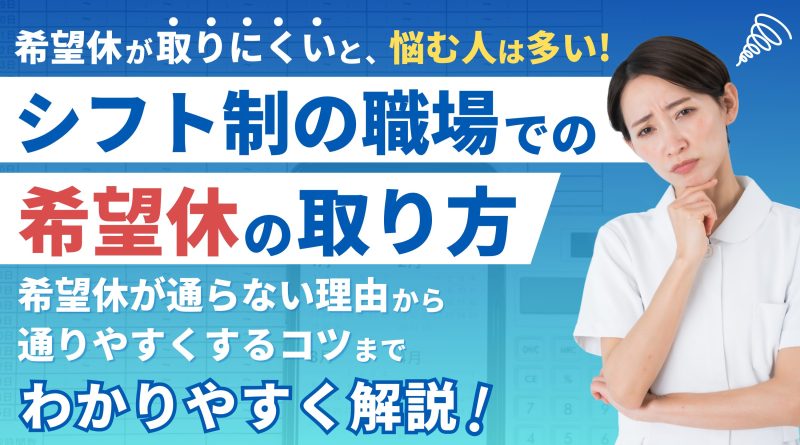

シフト制と希望休の概要

シフト制とは、従業員の勤務時間を固定せず、日によって勤務時間や曜日が異なる勤務体制のことです。希望休とは、シフト制で働く従業員が、事前に希望した日に休暇を取得することです。

シフト制の種類

シフト制にはさまざまな種類があります。多様な勤務パターンを組み合わせると、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。主なシフト制の種類は、以下のとおりです。

- 固定シフト制

- 変形労働時間制

- フレックスタイム制

- 交代制シフト

シフト制の種類は、病院の規模や診療科目、スタッフの人数などによって異なります。24時間体制で患者さんのケアが必要な医療現場では、2交代制や3交代制、4部2交代制が採用されることが多いです。日勤・夜勤シフトや週休2日制シフト、隔週休2日制シフトなども導入される場合があります。

変則的なシフトや24時間シフト、オンコール制などは、緊急時の対応や特殊な診療科目で採用されます。スプリットシフトとローテーションシフトを導入すると、効率的な働き方が可能です。シフト制を適切に組み合わせれば、患者さんへの継続的なケアと医療スタッフの働きやすさを両立できます。

希望休と有給休暇との違い

希望休と有給休暇には、大きな違いがあります。希望休は会社の制度や慣行にもとづくものであり、法的な権利ではありませんが、有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利です。具体的な違いは、以下のとおりです。

| 休暇の種別 | 給与の有無 | 取得の自由度 | 業務上の制限 | 理由の説明 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 希望休 | 希望制の休暇 | 無給の場合が多い | 事前に申請して承認を得る必要がある | 業務の都合で断られる可能性がある | 取得理由の説明を求められる場合がある |

| 有給休暇 | 法律に基づく休暇制度 | 給与が支払われる | 原則として労働者の請求通りに取得できる | 業務上の理由で変更を求められることはあるが、正当な理由なく拒否はできない | 理由を問われずに取得できる |

希望休と有給休暇をうまく組み合わせると、より柔軟な休暇計画が立てられます。

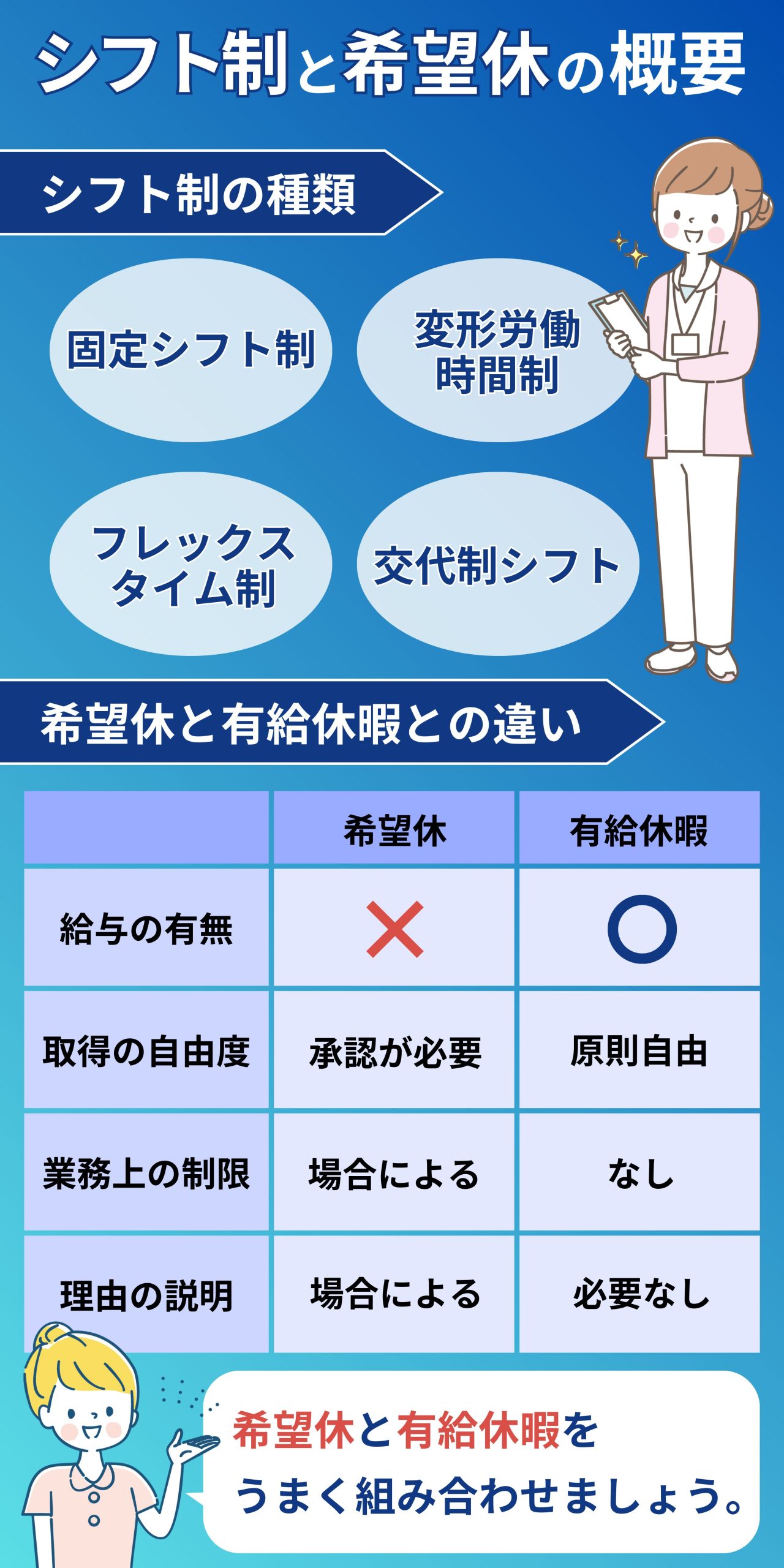

シフト制の職場で希望休取得に不満が出る背景

シフト制の職場で希望休取得に不満が出る背景は、以下のとおりです。

- 先着順で決めている

- 勤続年数や職位で決めている

希望休取得に不満が出る背景を理解し、適切な対策を講じましょう。

先着順で決めている

希望休の取得を先着順で決めると、同僚からの不満が出やすい傾向にあります。先着順で決める方法では、早く申請した人が優先して休暇を取得できます。先着順で希望休を決める方法の問題点は、以下のとおりです。

- 後から申請した人が不利になる

- 申請のタイミングによって不公平感がある

- 急な予定変更に対応しづらい

- 長期的な計画を立てることが難しい

先着順での決定方法は、一時的な解決策にはなりますが、長期的には職場の雰囲気を悪化させる可能性があります。公正性を保つために、申請ルールや調整方法を明確に決めることが大切です。

» 看護師の人材確保に向けた対策

勤続年数や職位で決めている

勤続年数が長い人や、職位が高い人から希望休を決める方法は、多くの職場で見られます。経験や責任に応じた優先順位づけにより、組織の秩序を保つ狙いがあるためです。ベテラン社員からの要望の尊重は、長期的な人材確保にもつながります。

勤続年数や職位で希望休を決める方法は、若手社員のモチベーション低下や不公平感を招く点がデメリットです。柔軟性に欠ける面もあります。組織の秩序を保つ利点がある一方で、若手社員への配慮が必要です。不公平感を招かないようなルールづくりが大切です。

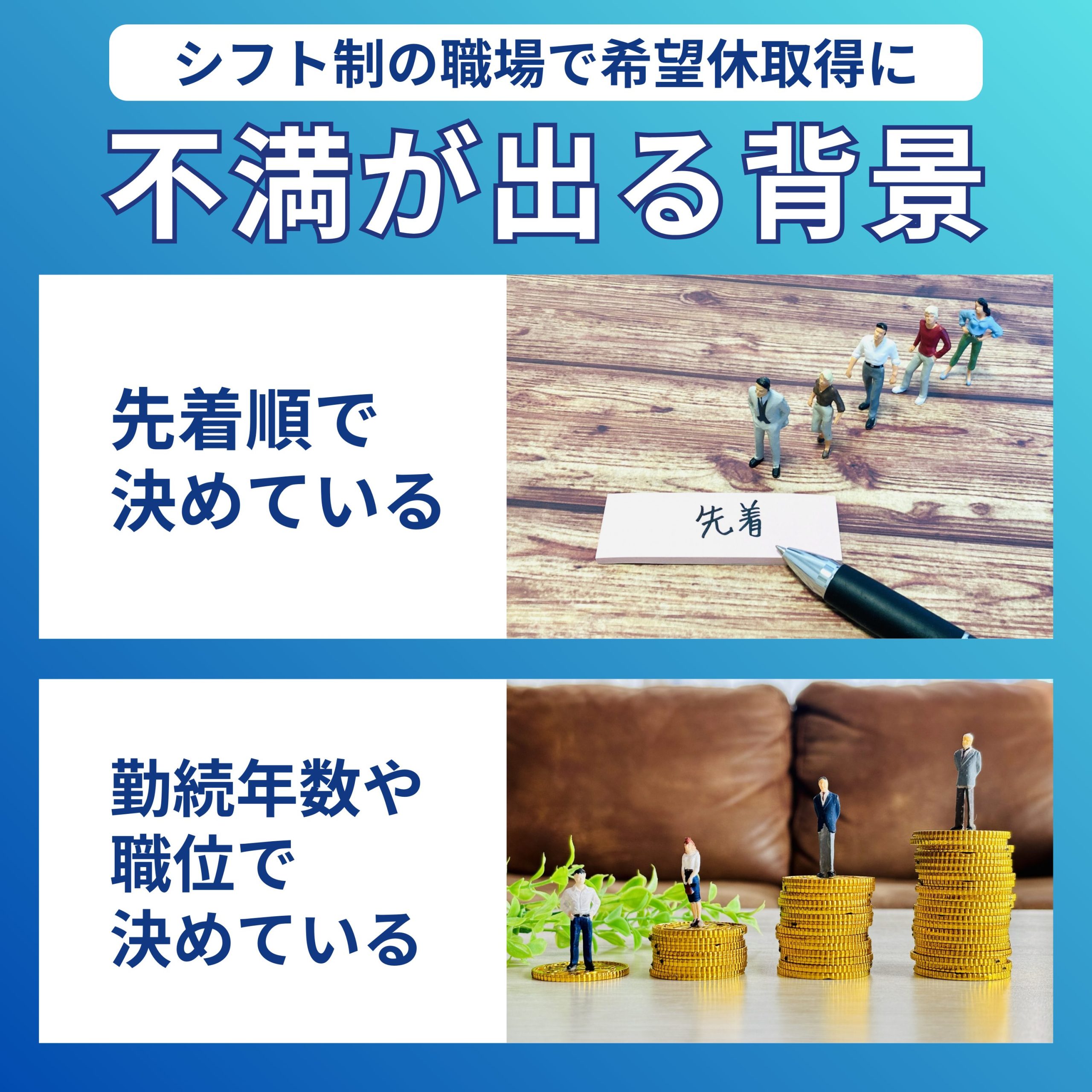

シフト制の職場で希望休を取るときのルールとマナー

シフト制の職場で希望休を取得する際は、職場のルールを守り、同僚への配慮を忘れないことが大切です。

申請方法

希望休の申請方法は、職場によって異なります。事前に配布される申請フォームに必要事項を記入し、提出するという方法が一般的です。申請方法の種類は、以下のとおりです。

- システムや専用アプリ

- 上司や管理者への直接の申出

- メール

- 紙の申請書

事前に口頭で相談してから、正式申請する職場もあります。部署のカレンダーに希望日を記入する簡易的な方法を採用している場合もあります。職場の規定や風習などを考慮し、適切な方法を選びましょう。不明な点がある場合は、上司や人事部門に確認してください。

申請のタイミング

希望休の申請は、通常1〜2ヶ月前までに行うことが基本ですが、時期によって申請のタイミングは変わります。繁忙期には3ヶ月前など、早めの申請が望ましいです。年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇シーズンでは、半年前から申請を受け付けるケースもあります。

一方で、緊急時には、2週間前の申請でも受け付けられる場合もあります。例外的な対応であり、一般的なルールではありません。早めに申請すれば、スケジュール調整がしやすく、スムーズに休暇を取得できます。

希望休の上限

希望休の上限は、多くの場合、月に2~3日と定められています。希望休の上限が設けられている理由は、公平性を保ち、業務の円滑な運営を確保し、人員配置の計画を立てやすくするためです。具体的な上限の例は、以下のとおりです。

- 月に2日まで

- 月に3日まで

- 週に1日まで

繁忙期や人員が不足している時期は、希望休の取得が難しい場合があります。連続した休暇は、業務に大きな影響を与える可能性があるため、取得が難しいです。上限を超えて希望休を取得したい場合は、事前に上司とよく話し合い、状況に合わせて調整しましょう。

希望休の理由の伝え方

希望休の理由を伝える際は、具体的かつ簡潔に説明することが大切です。個人情報に配慮しつつ、必要な情報のみを伝えましょう。緊急性や重要性のある場合は、理由を明確に伝えると、上司の理解を得られやすくなります。家族の病気や冠婚葬祭などの理由であれば、状況を簡単に説明することがおすすめです。

代替案や調整の余地がある場合は、併せて提案しましょう。代替案の例は、以下のとおりです。

- 他の日に出勤

- 同僚と交代

- 仕事の前倒し

同僚への影響を考慮し「ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします」など、配慮の言葉を入れるとより丁寧です。上司や職場の理解に感謝の気持ちを伝えると、良好な人間関係を築けます。

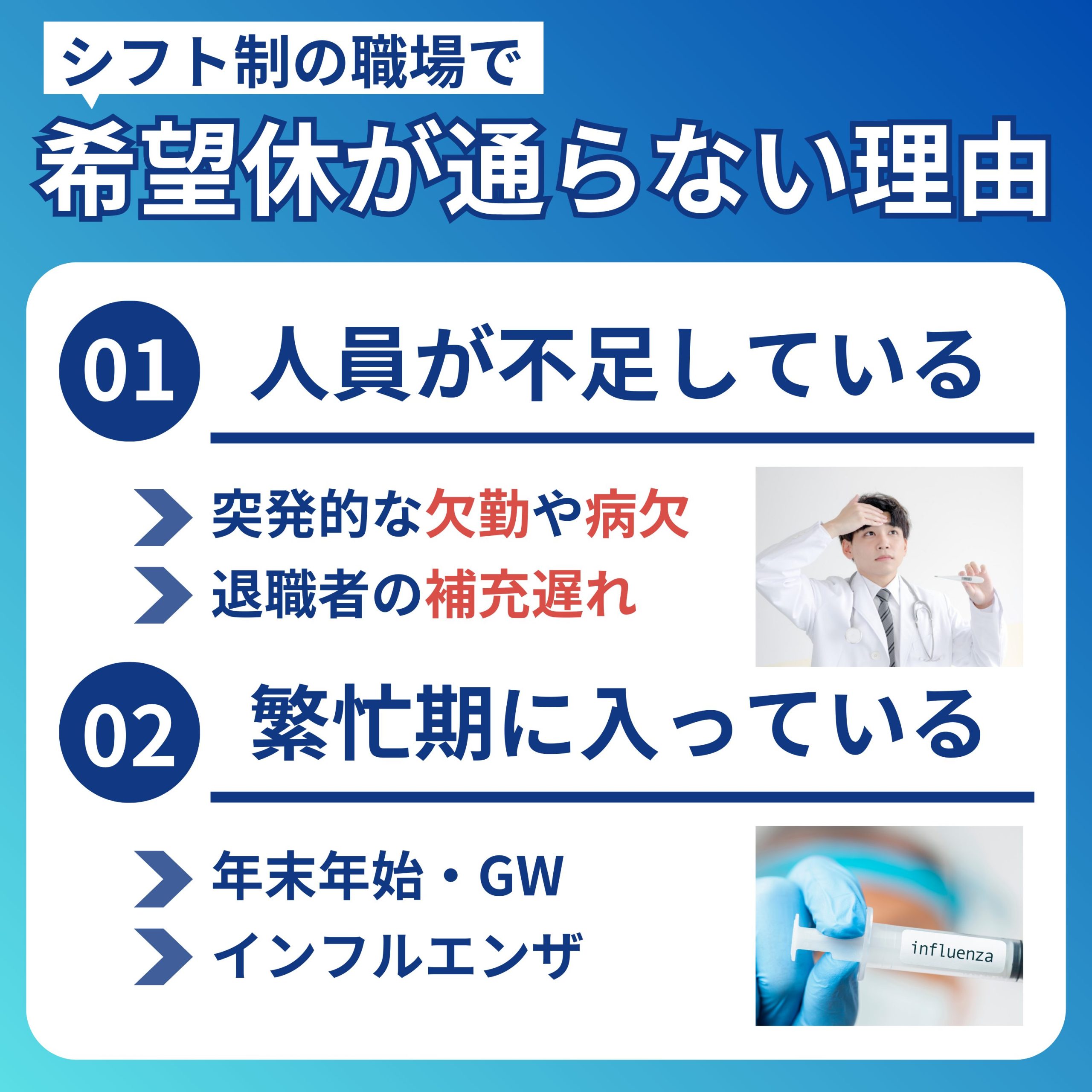

シフト制の職場で希望休が通らない理由

シフト制の職場で希望休が通らない主な理由は、以下の2つです。

- 人員が不足している

- 繁忙期に入っている

人員が不足している

人員不足は、希望休が通らない理由の一つです。多くの病院は、必要最低限の人数で運営しているため、スタッフの希望休が業務に大きな影響を与えます。人員不足の主な原因は、以下のとおりです。

- 突発的な欠勤や病欠

- 季節性の需要増加

- 退職者の補充遅れ

- 新規採用や人材育成の遅れ

特定のスキルを持つ人材が不足している場合は、該当する人材の希望休が通りにくくなる傾向があります。人員不足は病院側の課題なので、長期的には改善される可能性があります。病院の状況を理解しつつ、できる範囲で協力しましょう。

繁忙期に入っている

繁忙期に入ると、希望休が通りくくなります。病院では特定の時期に患者数が増加する傾向にあり、通常よりも多くの人手が必要になります。繁忙期の種類は、以下のとおりです。

- 季節的な繁忙期(年末年始やゴールデンウィークなど)

- 感染症流行時期(インフルエンザの流行時期など)

- 地域行事・イベント時期

- 健康診断の時期

繁忙期だからと言って、希望休が取れないとは限りません。早めの申請や上司への相談など、工夫次第で希望休を取得できる可能性があります。

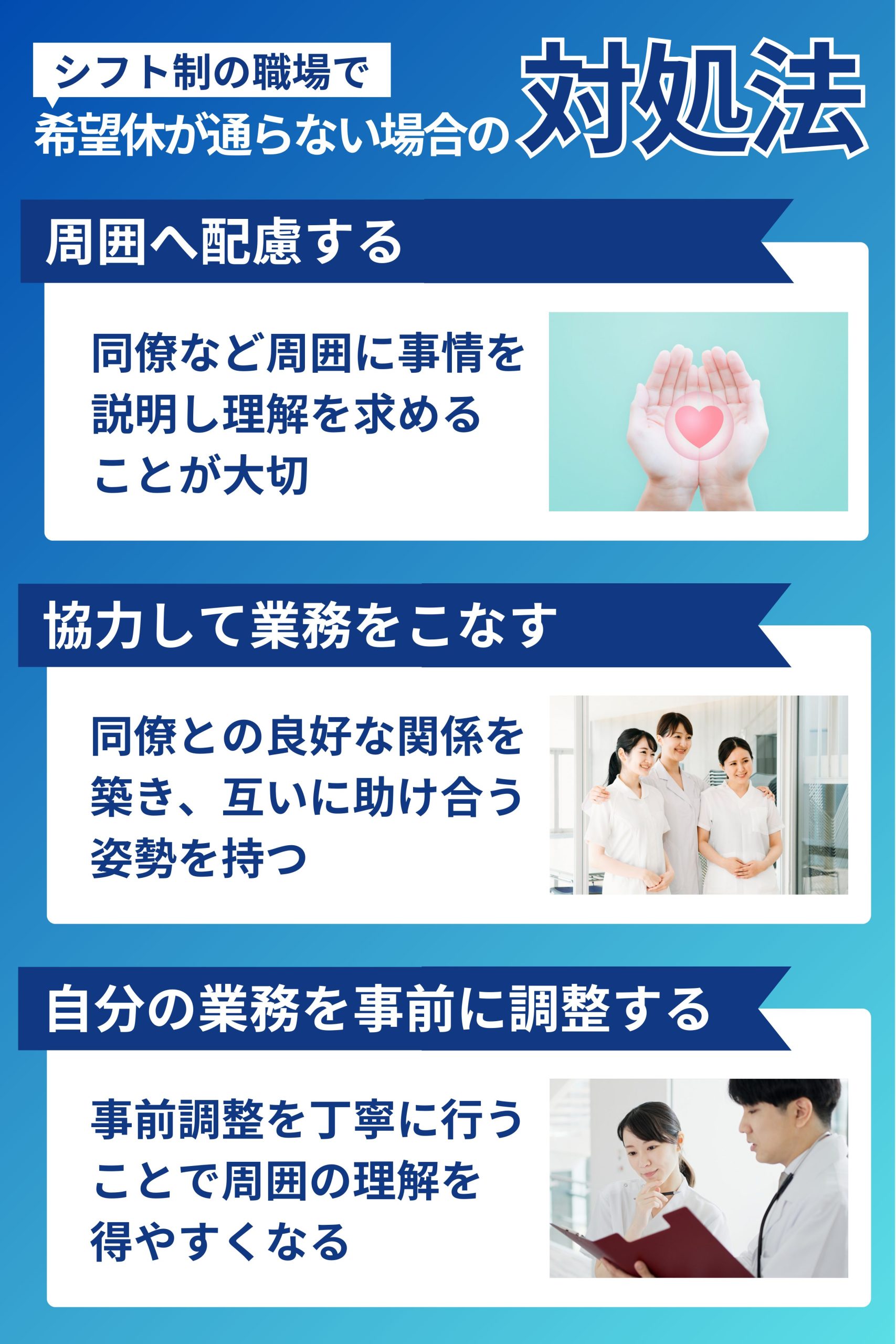

シフト制の職場で希望休が通らない場合の対処法

シフト制の職場で希望休が通らない場合の以下の対処法を紹介します。

- 周囲へ配慮する

- 協力して業務をこなす

- 自分の業務を事前に調整する

周囲へ配慮する

シフト制の職場で希望休が通らない場合、同僚など周囲に事情を説明し理解を求めることが大切です。以下の方法で周囲に配慮しましょう。

- 希望休の理由を説明する

- 自分の仕事が残らないようにする

- 同僚の予定や都合を確認する

- 代わりに働ける日を提案する

- 同僚の希望休と調整する

- できるだけ早めに申請する

- 繁忙期や人手不足の時期は避ける

同僚の希望休も尊重する姿勢を示すと、お互いに協力し合える環境づくりにつながります。たとえ希望休が通らなかった場合も同僚の希望休を快く受け入れると、次の希望休がスムーズに取得できます。普段から良好な人間関係を築きましょう。

周囲への配慮を忘れずに、職場全体のバランスを考えながら希望休を取得してください。職場全体のシフト調整に協力する姿勢も大切です。

協力して業務をこなす

チームワークの重要性を理解し、協力して業務をこなす姿勢も、シフト制の職場で希望休を取得するうえで大切です。同僚との良好な関係を築き、互いに助け合うと、希望休の取得がスムーズになります。

以下の取り組みが効果的です。

- 業務を分担する

- 代替出勤を提案する

- 丁寧に引き継ぎをする

- 勤務時間を調整する

業務に協力的な姿勢を示すと、チーム全体の業務効率が向上し、希望休の取得もしやすくなります。常に自分だけが犠牲になるのではなく、チーム全体でバランスを取りましょう。互いの状況を理解し公平な協力関係を築くと、長期的に全員の利益につながります。

チームワークと個人の希望のバランス維持が、働きやすい職場環境の鍵です。

» 労働時間管理の重要性とメリット|管理方法や注意点をチェック!

自分の業務を事前に調整する

シフト制の職場で希望休が通らない場合は、自分の業務を事前に調整しましょう。休暇中の業務の滞りを防ぎ、同僚への負担を軽減できます。

調整方法は、以下のとおりです。

- 業務の優先順位をつける

- 計画的に仕事を進める

- 同僚に引き継ぎをする

- 情報やリソースを共有する

- 自分の業務の進捗状況を可視化する

- 休暇後の業務計画を立てておく

顧客や取引先への休暇予定の通知や、自動返信メールを忘れずに設定しましょう。丁寧に事前調整をすると、周囲の理解を得やすくなり、希望休の取得がしやすくなります。

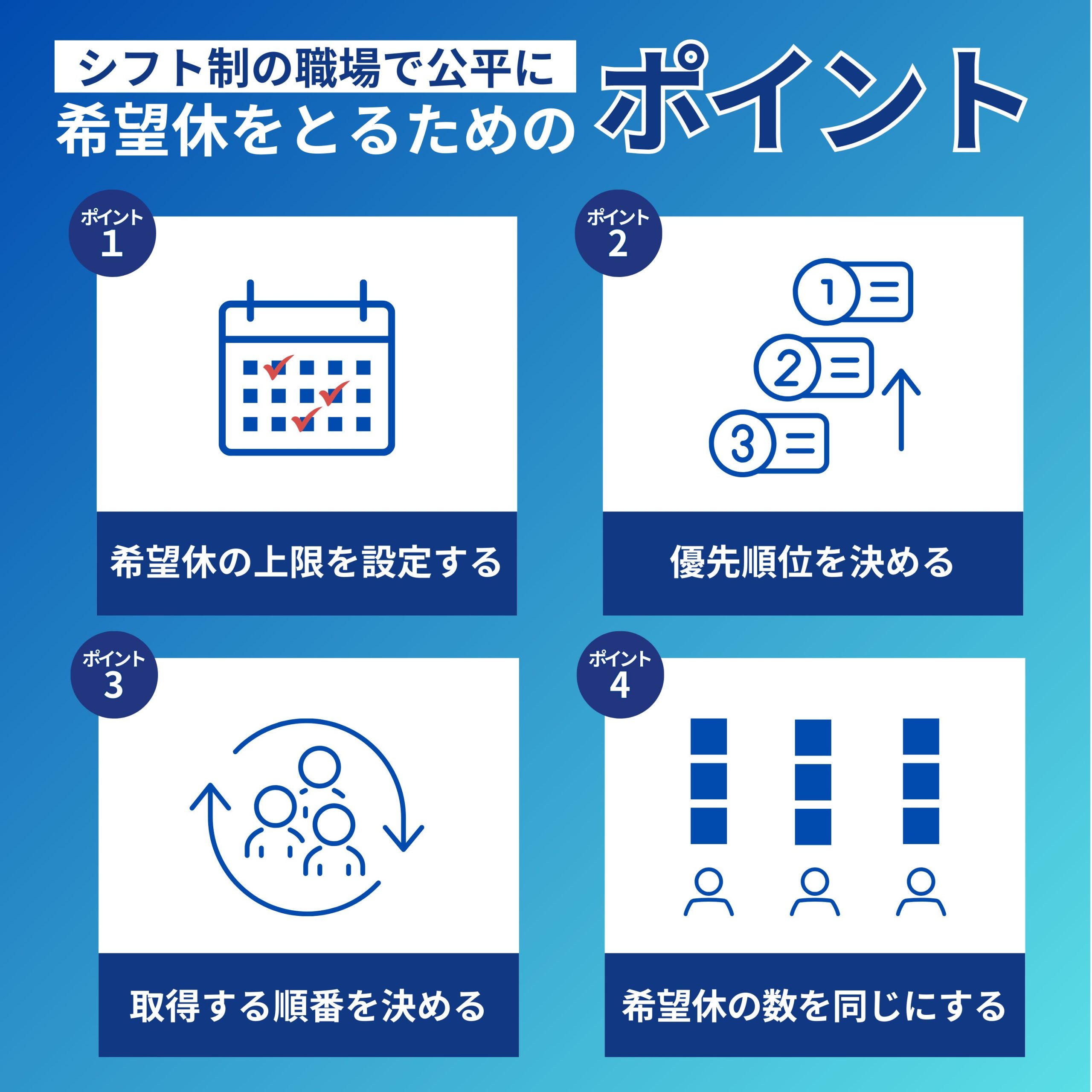

シフト制の職場で公平に希望休を取るためのポイント

シフト制の職場で従業員が公平に希望休を取得するために、以下のポイントに注意しましょう。

- 希望休の上限を設定する

- 優先順位を決める

- 希望休を取得する順番を決める

- 希望休の数を同じにする

希望休の上限を設定する

シフト制の職場で従業員が公平に希望休を取得するために、希望休の上限を設定してください。上限を設定すれば、特定の従業員だけに休暇が集中するような事態を防ぎ、全員が平等に希望休を取得できます。

希望休の上限設定方法は、以下のとおりです。

- 1か月当たりの取得可能日数を決める

- 全従業員へ適用する

- 繁忙期と閑散期で取得可能日数を変動させる

上限を設定する際は、従業員の理解を得ることが大切です。上限設定の理由や目的を丁寧に説明し、公平性を確保する意図を伝えてください。上限を超えた希望に対しても柔軟な対応が求められます。未使用の希望休を翌月に繰り越せるようにしたり、上限を超えた希望は優先度を下げたりする工夫をしましょう。

定期的に上限の妥当性を見直し、必要に応じて調整してください。従業員の声を聞きながら、より良い制度づくりを心がけましょう。

優先順位を決める

優先順位の決定も、従業員が公平に希望休を取得するために重要です。優先順位を決定するために、以下の要素を考慮しましょう。

- 繁忙期や重要な業務の日程

- 結婚式や子どもの行事

- 過去の取得状況

- 職務の重要度・代替の可能性

- 希望の強さや緊急性

- 申請の早さ

他にも長期休暇と短期休暇のバランスが取れるように配慮しましょう。要素を総合的に判断し、優先順位を決めると、より公平な希望休の取得が可能です。定期的に優先順位を見直し、適宜調整してください。

希望休を取得する順番を決める

従業員が公平に希望休を取得するためには、希望休を取得する順番決めも重要です。さまざまな方法で希望休取得の順番を決める職場があります。ローテーション制を導入すると、全従業員が平等に希望休を取得できます。アルファベット順や入社日順などで順番を決める方法がおすすめです。

ポイント制を取り入れる方法もあります。希望休を取得するたびにポイントを消費し、ポイントの高い人から優先的に希望休を取れます。公平性を保ちながら、柔軟な運用が可能です。抽選方式を採用する職場もあります。完全に運任せになるため、公平性が高い方法です。

重要な予定がある場合に希望休が取れないため、不満が挙がる場合もあります。従業員間で話し合いの場を設けましょう。互いの状況を理解し合い、譲り合えば、円滑な希望休の取得が可能です。より公平で効果的な希望休の取得順番を決めてください。職場の状況に合わせた、最適な方法の選択が重要です。

希望休の数を同じにする

従業員間の公平性を保つために、希望休の日数を同じにしてください。全員が同じ数の休日を取得できるようにすれば、不満や不公平感を軽減できます。以下の取り組みが効果的です。

- 希望休の日数を均等配分する

- 長期休暇取得者へ配慮する

- 繁忙期と閑散期で調整する

- 休日出勤の代休を設定する

- 希望休と通常休日のバランスを取る

上記の取り組みを通じて、従業員全員が公平に休日を取得できる環境を整えられます。休日の数を同じにすれば、従業員の満足度向上やワークライフバランスの改善にもつながります。業務の特性や個人の事情により完全に同じ休日数の実現が難しい場合は、できる限り公平性を保つための工夫が必要です。

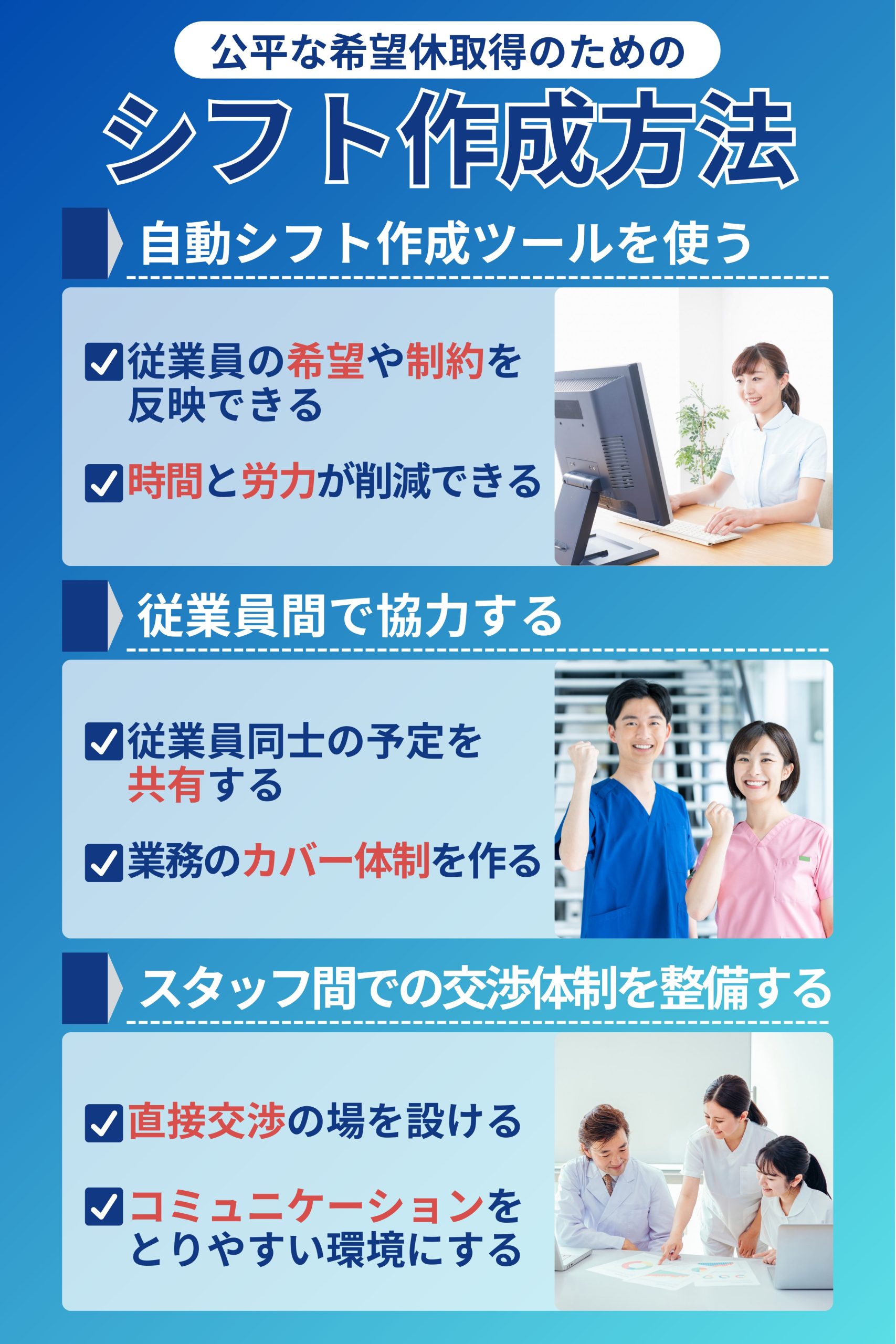

公平な希望休取得のためのシフト作成方法

公平な希望休取得のためのシフト作成は、従業員の満足度向上と職場の雰囲気改善に重要です。公平なシフトを作成するための以下の方法を紹介します。

- 自動シフト作成ツールを使う

- 従業員間で協力する

- スタッフ間での交渉体制を整備する

自動シフト作成ツールを使う

自動シフト作成ツールを使うと、公平で効率的なシフト管理ができます。自動シフト作成ツールとは人工知能(AI)などの技術を活用して、従業員のシフトを自動的に作成するツールです。ただし、AIを活用する際はガイドラインに従い、適切に扱うことが求められます。

» 経済産業省(外部サイト)

AIを活用した自動シフト作成ツールには、以下の効果が期待できます。

- 従業員の希望や制約を反映できる

- 公平性と効率性が両立しやすくなる

- シフト作成の時間と労力を削減できる

- リアルタイムで調整できる

- 労働法規制に対応しやすくなる

自動シフト作成ツールを使えば、複雑なシフトパターンや多数の従業員がいる職場でも、柔軟にシフトを作成可能です。データ分析機能を活用すると、より最適なシフト提案ができます。クラウドベースのシステムを導入すれば、複数拠点や部門での一元管理も簡単です。

» 実は医療クラウドが注目されている理由

従業員側にとっても、モバイルアプリでシフトの閲覧や申請ができるので、利便性が高くなります。自動シフト作成ツールの導入は、職場全体の業務効率化につながる有効な手段です。ただし、労働法の法改正に伴う対応や個人情報保護法にもとづいた対応は欠かせません。

» シフト作成を効率化する方法とおすすめツールを解説

システム導入時は、厚生労働省の医療情報システムのガイドラインに準拠する必要があります。

» 厚生労働省(外部サイト)

従業員間で協力する

公平なシフトを作成するためには、従業員間の協力が欠かせません。チームワークを大切にし、お互いの状況を理解し合うと、円滑なシフト調整が可能です。

以下の取り組みが効果的です。

- 全員のシフトを閲覧できるようにする

- 従業員同士の予定を共有する

- 業務のカバー体制を作る

- 希望休の取得状況を把握する

上記の取り組みにより、従業員間のコミュニケーションが活発になり、お互いの事情を理解し合える関係が築けます。休日の希望が重なった場合は話し合いで解決しましょう。

スタッフ間での交渉体制を整備する

スタッフ間での交渉体制の整備は、希望休をより公平かつ効率的に取得するために重要な取り組みです。スタッフ同士が直接コミュニケーションを取り、希望休を調整できます。

以下の仕組みを構築すると効果的です。

- 直接交渉の場を設ける

- 希望休の交換体制を作る

- コミュニケーションを取りやすい環境にする

上記の体制を整えると、スタッフ同士で希望休を調整できます。公平性を保つためにはルールの設定も重要です。例として交渉結果を管理者に報告する仕組みを作ると、透明性を確保できます。交渉スキルを向上させるための研修を実施しましょう。スタッフ間の交渉がスムーズに進みます。

交渉が難しい場合は、仲裁者を設置しましょう。公平性が保たれ、スタッフ間の関係性も良好に保てます。定期的な交渉システムの効果の評価と、改善も忘れてはいけません。継続的な取り組みにより、効果的な希望休取得の仕組みを構築できます。

希望休の申請が職場に与える影響

希望休の申請が職場に与える具体的な影響は、以下のとおりです。

- シフト調整の負担

- 人員不足による業務効率の低下

- チームのモチベーションへの影響

シフト調整の負担

希望休を申請された場合、シフトの再調整が必要となることがあります。従業員一人ひとりの希望休を調整し、同時に業務に必要な人員配置を行うことは、管理者にとって複雑かつ煩雑な作業です。

» 看護師の勤務表を作成するポイント

人員不足による業務効率の低下

人員不足が起こると、残されたスタッフに負担がかかります。業務が滞ると看護の質が低下し、患者の治療に悪影響を及ぼしかねません。スタッフの過労が増え、健康問題や職場でのストレスにもつながります。人員が不足しがちな理由として、需要と供給のアンバランスや、過重労働による離職率の高さなどが挙げられます。

特に看護師不足の問題は、医療サービスの質と安全確保に取り組むうえで、重要な課題です。

チームのモチベーションへの影響

一部のスタッフに過度な負担がかかると、チーム全体のモチベーションに影響を及ぼします。各メンバーが公平に休暇を取得できるシステムを導入すると、職場満足度の向上が可能です。結果として生産性が向上し、チーム全体の働きやすさと効率が改善されます。

シフト制の職場で希望休を通りやすくするコツ

シフト制の職場で希望休を通りやすくするコツは、以下のとおりです。

- 早めに申請する

- 交渉をする

- コミュニケーションを密にとる

早めに申請する

勤務表作成の1〜2ヶ月前に希望休の申請を行いましょう。早期申請の具体的なメリットは、以下のとおりです。

- 調整の余地が広がる

- 他のスタッフより先に希望を出せる

- 管理者側の計画立案に貢献できる

急な申請は通りにくいので避けましょう。年間スケジュールを把握し、計画的に申請することが大切です。長期休暇は早めに申請してください。早期申請は、他のスタッフへの配慮にもつながります。

交渉をする

交渉する際は、上司や同僚と直接話し合うことが大切です。希望休が通らなかった理由を冷静に聞き、自分の状況を明確に説明しましょう。具体的な交渉の方法は、以下のとおりです。

- 代替案を提案する

- 柔軟性を示す

- 相手の立場を理解する

必要に応じて妥協点を模索し、交渉を円滑に進めましょう。交渉後のフォローアップも忘れずに行ってください。

コミュニケーションを密にとる

上司や同僚と日頃から良好な関係を築くと、希望休の申請がスムーズに通る可能性が高まります。具体的には、以下の取り組みが効果的です。

- 仕事の状況把握

- 希望や事情の伝達

- 他スタッフへの配慮

- 協力的な姿勢

必要に応じて、柔軟に対応する意思を示すことも大切です。お互いに協力し合える関係を築けば、希望休を取得しやすくなります。感謝の気持ちを忘れずに伝えることも、良好な関係を維持するために重要です。

希望休が取りやすいシフト制の職場の特徴

希望休が取りやすいシフト制の職場の特徴は、以下のとおりです。

- 希望休制度が整っている

- シフトの融通が利く

希望休制度が整っている

希望休制度が整っていると、希望休が取りやすくなります。希望休が取りやすい職場の特徴は、以下のとおりです。

- 明確な希望休申請システムがある

- 希望休の申請期限が十分に設定されている

- 希望休の上限数が適切に設定されている

- 希望休の優先順位づけの仕組みがある

- 希望休の承認プロセスが透明化されている

- 希望休の取得状況が従業員間で共有されている

- 希望休の代替シフト調整が円滑に行われる

シフトの融通が利く

柔軟なシフト調整が可能な職場では、ライフスタイルに合わせて働けます。具体的な特徴は、以下のとおりです。

- 従業員間でシフト交換

- 急な休みへの対応

- パートタイム勤務やフレックスタイム制

- 勤務時間の前倒しや後ろ倒し

シフトの融通が利くと、子育て中の従業員が学校行事に参加するために時短勤務を選択したり、副業を持つ従業員が勤務時間を調整したりできます。

シフト制の希望休を有効に使う方法

シフト制の希望休を有効に使う方法は、以下のとおりです。

- 連休や有給休暇と併用する

- プライベートと仕事のバランスを取る

- 希望休を上手に活用する

連休や有給休暇と併用する

希望休と、連休や有給休暇を組み合わせると、充実した休暇を実現しやすくなります。連休の取り方のポイントは、以下のとおりです。

- 連休前後に希望休を取得

- 希望休と有給休暇を組み合わせ

- 祝日や土日の前後に希望休を取得

ゴールデンウィークや年末年始など、大型連休の前後に希望休や有給休暇を組み合わせると、長期休暇を取得できます。連休を取得する際は、同僚との公平な調整や業務の引き継ぎ、連休後の業務準備が重要です。

プライベートと仕事のバランスを取る

希望休を使って、プライベートと仕事のバランスを保つと、仕事の生産性が上がり、私生活も充実します。具体的な方法は、以下のとおりです。

- 優先順位をつける

- スケジュール管理を徹底する

- 仕事とプライベートの境界線を明確にする

- 自分の時間を確保する

- ストレス解消法を見つける

仕事の締め切りや重要な会議などの優先度の高いタスクを先に入れた後に、趣味や家族との時間を組み込みましょう。仕事が終わったら、メールチェックなどの仕事関連の作業を控え、リラックスする時間を作ることも大切です。

定期的に自己評価を行い、必要に応じてライフスタイルを見直すのも効果的です。自分に合ったバランスの取り方を見つけると、充実した日々を過ごせるようになります。

希望休を上手に活用する

希望休の取り方次第で、プライベートの時間を有効に使えるようになります。希望休の具体的な活用例は、以下のとおりです。

- 趣味の旅行や習い事のスケジュールに合わせる

- 家族や友人のイベントに参加する

- 平日の空いている時間帯に用事を済ませる

- 連休を作って、長期旅行や資格取得の勉強に充てる

- 体調管理のために定期的に休養日を設ける

- 季節のイベントや祝日に合わせて休みを取得する

- 自己啓発や副業のための時間を確保する

- 子育てや介護のスケジュールに合わせて休みを調整する

- 混雑を避けるために平日に旅行や娯楽施設を利用する

シフト制の職場での希望休に関するよくある質問

シフト制の職場での希望休に関する以下のよくある質問を紹介します。

- 希望休取得のベストな申請のタイミングは?

- 希望休を取得するために具体的な理由の記載は必要?

- 上司とのコミュニケーションで希望休の可否は変わる?

希望休取得のベストな申請のタイミングは?

希望休を取得するためのベストな申請のタイミングは、シフト作成の1〜2か月前の申請が一般的です。先着順の場合は、できるだけ早く申請しましょう。長期休暇は3〜6か月前に申請してください。定期的なイベントは、年始に一括申請すると効果的です。

ただし、会社の規定や慣例も忘れてはいけません。繁忙期を避けることや、他の従業員の希望も考慮することが重要です。突発的な休みが必要な場合は、可能な限り早く相談しましょう。上司や人事部門に事前に相談すると、より円滑に調整できます。

» 病院の就業規則の基礎知識を徹底解説

申請後は、忘れずにフォローアップしてください。希望休の取得がスムーズに進みます。

希望休を取得するために具体的な理由の記載は必要?

希望休を取得する際に具体的な理由の記載は、法律上の義務はありません。プライバシーの観点からも、詳細な説明は不要です。一般的には「私用」や「用事」程度の簡単な記載で十分です。ただし、状況によっては理由を簡潔に伝えると、希望休が通りやすくなる場合もあります。

例として、以下のような場合は理由を記載しましょう。

- 結婚式や冠婚葬祭への出席

- 重要な予定がある場合

- 頻繁に希望休を取得する場合

理由は、簡潔に記載してください。会社のルールに従いつつ、詳細を聞かれても個人的な事情を詳しく説明する必要はありません。

上司とのコミュニケーションで希望休の可否は変わる?

上司とのコミュニケーションは、希望休の可否に大きな影響を与えます。良好な関係性を築くと、希望休が通りやすくなる可能性が高まります。

以下のアプローチが効果的です。

- 事前に相談しておく

- 理由を説明する

- 柔軟な対応を心がける

業務への影響を最小限に抑える方法を提案すると、上司の理解を得られます。上司の要望や懸念事項に柔軟に対応する姿勢を示して、信頼関係を築きましょう。

まとめ

シフト制の職場での希望休の取得について、重要なポイントをまとめました。希望休を上手に活用すると、仕事とプライベートのバランスを取りやすくなります。申請のルールやマナーを守り、早めの申請や上司とのコミュニケーションを心がけることが大切です。

希望休が通りやすい職場の特徴を知り、自分に合った環境を選ぶことも重要です。希望休を上手く利用すると、仕事の効率や満足度が向上し、充実した生活を送れるようになります。

» 変形労働時間制のシフト変更における注意点とリスクを徹底解説