中抜け勤務の勤怠管理と導入時の注意点|企業が押さえるべきポイントとは

働き方改革が進む中、中抜け勤務への関心が高まっています。しかし、導入方法や労務管理に不安を感じる企業は多いです。この記事では、中抜け勤務の基礎知識から導入時の注意点、効果的な管理方法まで詳しく解説します。記事を読めば、中抜け勤務の仕組みを理解し、自社に適した形で導入する方法がわかります。

中抜け勤務を導入する際は、就業規則への記載と従業員への周知が重要です。勤怠管理システムを導入し、円滑な運用を行いましょう。

目次

中抜け勤務の基礎知識

中抜け勤務の基礎知識について解説します。

中抜け勤務の定義

中抜け勤務とは、勤務時間中に一定時間休憩を取り、再び勤務に戻る働き方です。通常の休憩時間とは異なり、より長い時間の中断を伴う点が特徴です。勤務開始後に一度退社し、再度出社して勤務を再開する形態や、労働時間の分断を伴う働き方などが該当します。

中抜け勤務は、通常の勤務時間帯の中で、一時的に業務から離れることを許可する制度です。一時的に業務から離れることにより、従業員は個人的な用事や予定に合わせて柔軟に働けます。中抜け勤務は、従業員のワークライフバランスを向上させますが、同時に運用面での課題も存在します。

勤怠管理や労働時間の計算など、運用面での課題に適切に対応しながら、中抜け勤務制度を導入しましょう。

中抜け勤務が一般的な業界

中抜け勤務が一般的な業界は多岐にわたります。主に飲食業や小売業、ホテル・旅館業、医療・介護業、運輸・物流業などです。中抜け勤務が一般的な業界には、営業時間が長く、シフト制が多い特徴があります。飲食業では昼と夜の繁忙時間帯に合わせて従業員を配置するため、中抜け勤務が一般的です。

医療・介護業では24時間体制で業務を行うため、中抜け勤務を活用して効率的なシフト管理を行っています。教育・学習支援業やエンターテインメント業、不動産業、美容・理容業、保育・児童福祉業などでも中抜け勤務が見られます。顧客のニーズに合わせて柔軟な勤務体制を組む必要があるためです。

中抜け勤務のメリット・デメリット

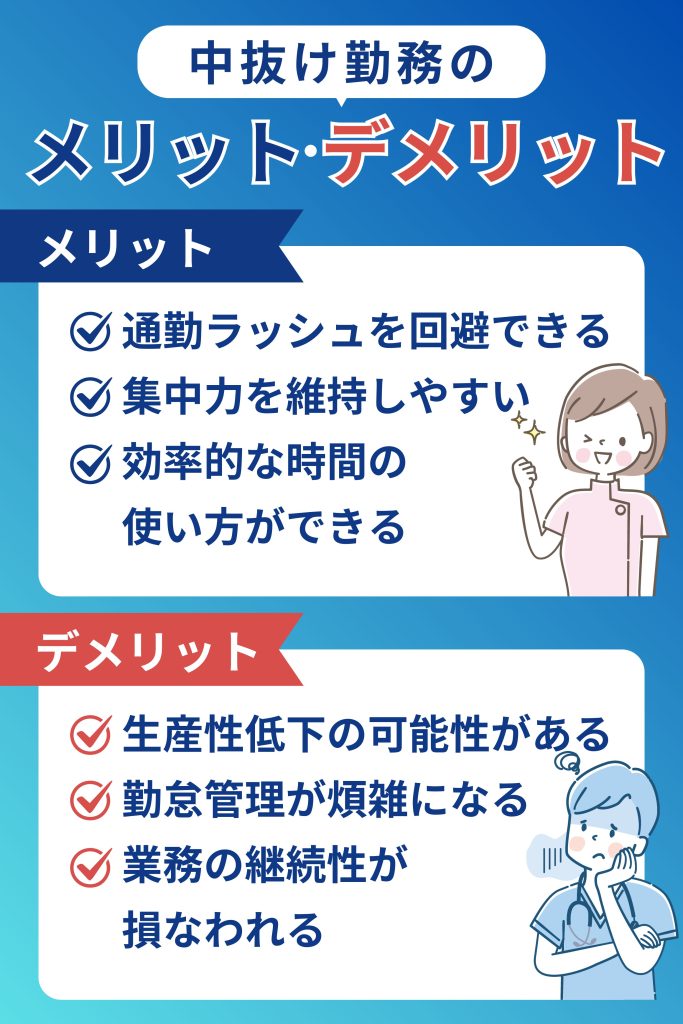

中抜け勤務にはメリットとデメリットがあります。従業員の働きやすさと業務効率のバランスを取ることが重要です。中抜け勤務のメリットとデメリットを解説します。

メリット

中抜け勤務を導入すると、柔軟に時間を管理でき、ワークライフバランスが向上します。中抜け勤務のメリットは以下のとおりです。

- 通勤ラッシュを回避できる

- 集中力を維持しやすい

- 効率的な時間の使い方ができる

中抜け勤務により、従業員の満足度が高まる効果も期待できます。

デメリット

中抜け勤務は、労働時間が分断されるため、生産性が低下する可能性がある点がデメリットです。勤怠管理が複雑で、賃金計算も煩雑になります。業務の継続性が損なわれる可能性もあり、労働基準法との整合性を取ることが難しいです。従業員の生活リズムが乱れる可能性もあるため、健康面での懸念があります。

中抜け勤務の勤怠管理方法

中抜け勤務の勤怠管理方法は、以下のとおりです。

- 休憩時間として扱う

- 有給休暇として扱う

- 1日2回の勤務として扱う

休憩時間として扱う

休憩時間として中抜け勤務を扱う場合、労働時間に含まれないため、賃金は発生しません。休憩時間の長さに制限はありませんが、合理的な範囲内に収める必要があります。休憩時間中の事故やけがは、原則として労災保険の対象外です。ただし、休憩時間中であっても事故やけがが業務に起因する場合などは労災と判断される可能性があるので注意しましょう。

休憩時間の開始・終了時刻を正確に記録することも重要です。休憩時間の始まりと終わりを正確に記録すれば、労働時間と休憩時間を明確に区別できます。長時間の休憩を取る場合は、事前申請制にするなどのルール作りが効果的です。ルールを決めれば、業務への影響を最小限に抑えられます。

有給休暇として扱う

有給休暇として中抜け勤務を扱うと、1時間単位や30分単位など、細かい時間で休みを取得することが可能です。事前申請が必要となるため、有給休暇の取得促進にもつながります。ただし、労使協定の締結が必要な点に注意しましょう。残日数や残時間数の管理が必要ですが、有給休暇の計画的付与との併用が可能です。

有給休暇として扱う方法を導入すれば、従業員の満足度向上やワークライフバランスの改善につながります。従業員のニーズに合わせた柔軟な運用ができる点でもおすすめです。

1日2回の勤務として扱う

1日2回の勤務として扱う方法では、1日の勤務を午前と午後の2回に分けて考えます。出勤と退勤を1日2回記録し、午前と午後で別々に労働時間を計算します。中抜け時間は勤務時間に含めません。1日2回の勤務として扱う方法を採用する場合、1日の所定労働時間を満たすように調整する必要があります。

残業代は午前と午後のそれぞれで計算しますが、通勤手当は1日分のみの支給が一般的です。1日2回の勤務として扱う方法を導入する際は、就業規則に明確な規定を設けましょう。労使間での合意形成も欠かせません。勤怠管理システムの対応も必要になるため、導入前に十分な準備が必要です。

» 病院の就業規則の基礎知識を徹底解説

中抜け勤務を導入する際の注意点

中抜け勤務導入時の重要な注意点について解説します。

賃金の扱い

中抜け勤務における賃金の扱いは、従業員の待遇に直接関わる重要な問題です。適切な賃金管理を行えば、従業員の満足度を高め、労使間のトラブルを防げます。賃金の扱い方の種類は以下のとおりです。

- 休憩時間

- 無給として取り扱う

- 有給休暇

- 通常通りの賃金を支払う

- 1日2回の勤務

- 実際に働いた時間分の賃金を支払う

中抜け時間の前後の勤務時間が8時間を超える場合は、残業代の支払いが必要です。中抜け時間中に待機命令がある場合は、手当の支払いを検討しましょう。賃金の計算方法は就業規則に明記し、従業員との合意のもとで決定することが大切です。労働基準法に沿った適切な賃金管理を行えば、従業員との信頼関係を築けます。

移動時間の扱い

業務上必要な移動時間は、基本的に労働時間として扱いますが、私用での移動時間は含めません。移動時間の記録方法を決めておきましょう。移動時間に関する手当の有無や、移動中の事故やけがの補償についても検討してください。移動時間に関する事項を就業規則に明記すれば、従業員との間でトラブルを防げます。

就業規則への記載

中抜け勤務を導入する際は、就業規則への明確な記載が必要です。就業規則への記載により、従業員と会社の双方が中抜け勤務に関するルールを理解し、トラブルを防げます。就業規則に盛り込む項目は、以下のとおりです。

- 中抜け勤務の定義と適用範囲

- 申請と承認のプロセス

- 給与や手当の取り扱い

- 勤務時間の計算方法

- 中抜け可能な時間帯や回数の制限

- 中抜け中の連絡方法と緊急時の対応

- 休憩時間との区別

- 乱用防止策

就業規則の改定には従業員の意見も取り入れ、公平性を保ちましょう。

労働基準法との関係

中抜け勤務を導入する際は、労働基準法にもとづいた適切な管理が不可欠です。労働時間の管理義務を遵守し、最低賃金法を考慮した賃金支払いを行いましょう。労働時間の把握と記録や休憩時間の付与、時間外労働の管理、深夜労働の割増賃金などに注意が必要です。労使協定の締結が必要な場合もあるため、注意してください。

労働条件の不利益変更にならないように配慮し、過重労働を防ぐために労働時間を適切に管理しましょう。

中抜け勤務を円滑に管理する方法

中抜け勤務を円滑に管理する方法は以下のとおりです。

- 従業員に周知徹底する

- 勤怠管理システムを導入する

定期的な運用状況の見直しも大切です。

従業員に周知徹底する

中抜け勤務の目的と方針を明確に説明し、適用対象となる従業員の範囲を明示しましょう。従業員への周知により、制度の意図や適用範囲について従業員の理解を深められます。以下の項目への取り組みが効果的です。

- 申請・承認プロセス

- 勤務時間の記録方法

- 賃金計算への影響

- 中抜け中の連絡手段

- 緊急時の対応方法

プライバシーと情報セキュリティの注意点を強調し、不正利用への罰則を明確化しましょう。従業員の理解を深めるために、定期的な研修やQ&Aセッションを実施するのもおすすめです。従業員一人ひとりが制度を正しく理解して適切に利用すれば、働き方の柔軟性が向上し、生産性の向上にもつながります。

勤怠管理システムを導入する

勤怠管理システムを導入すると、正確な勤怠データの記録と管理が可能になるため、労務管理の負担を大幅に軽減できます。リアルタイムでの勤務状況把握や、中抜け時間の自動計算が可能です。労働時間の適切な管理や従業員の勤務パターン分析もできます。モバイル対応のシステムを選べば、外出先からの打刻も可能です。

承認プロセスの効率化や給与計算との連携など、人事労務業務全体の効率化につながります。勤怠管理システムを選ぶ際は、自社の勤務形態に合わせてカスタマイズできるかが重要なポイントです。中抜け勤務特有のルールを設定できるシステムを選べば、より正確で効率的な勤怠管理を実現できます。

» 病院向け勤怠管理システムとは?メリットと選び方

中抜け勤務の導入が適している条件

中抜け勤務の導入が適している条件は、以下のとおりです。

- 業務量が時間帯によって大きく変動する

- 業務の性質が短時間での集中に向いている

- 従業員の負担軽減が求められる

- 管理が可能な体制が整っている

業務量が時間帯によって大きく変動する

仕事が立て込む時間帯と暇な時間帯がはっきりしている場合、中抜け勤務がおすすめです。飲食業界ではランチタイムやディナータイムに客が集中するため、フルタイム勤務では無駄な人員や待機時間が発生します。中抜け勤務を導入すれば、業務が多い時間帯に労働力を集約し、閑散時間を休憩や別の用途に充てられます。

物流業界や医療業界でも、朝夕の配送ラッシュや診療のピークに合わせた勤務体制が効果的です。中抜け勤務を活用すれば、人員配置が合理化され、コスト削減と業務効率の向上が実現します。

業務の性質が短時間での集中に向いている

特定の時間帯に集中して成果を出せる業務では、中抜け勤務が効果的です。イベントスタッフや教育現場では、開催時間や授業時間に人員が必要ですが、前後の時間は自由に使えることが多いです。業務の性質が短時間に集中する場合、長時間労働よりも短時間で高いパフォーマンスを発揮できる働き方が適しています。

中抜け勤務により、従業員が自分のエネルギーを効率的に配分できるため、集中力の向上が期待できます。短時間での業務に特化したスケジュールを構築すれば、顧客満足度や業務品質の向上が可能です。

従業員の負担軽減が求められる

中抜け勤務は、労働環境の改善が求められる職場において従業員の負担を軽減できる手段です。長時間の連続勤務が体力的に厳しい業務では、労働時間を分割することで、従業員のストレスを軽減できます。医療・介護業界のように心身の負担が大きい仕事では、中抜け勤務が働きやすさを向上させます。

昼間の時間を自由に使えるため、リフレッシュや自己研さんの時間の確保が可能です。従業員のモチベーションアップや離職率の低下にもつながります。

» 看護師の業務改善は急務!医療現場の問題を解決するポイント

シフト管理が可能な体制が整っている

中抜け勤務を導入するためには、柔軟なシフト管理ができる体制が必要です。従業員ごとの勤務時間を正確に把握し、適切に管理すれば、労働基準法にのっとった運用ができます。勤怠管理システムの導入により、中抜け勤務の複雑なスケジュールをスムーズに管理できる環境の整備も重要です。

AIやクラウドを活用した勤怠システムは、従業員の稼働状況を追跡できるため、中抜け勤務におけるトラブルを防げます。労働時間の可視化や、企業としての透明性向上にも役立ちます。

中抜け勤務に関するよくある質問

中抜け勤務に関する疑問や不安を解消するため、よくある質問と回答をまとめました。

残業中に中抜けした場合の扱い方は?

残業中に中抜けした場合、原則として中抜け時間は労働時間から除外されます。中抜け前後の時間を合算して残業時間を計算する方法が一般的です。ただし、企業によって取り扱いが異なる場合がある点に注意しましょう。中抜け時間が短時間の場合は、労働時間に含める企業もあります。

以下の点に気を付ければ、残業中の中抜けを適切に管理することが可能です。

- 就業規則や労使協定でルールを明確にする

- 中抜けによる残業代の計算方法を見直す

- 中抜け時の行動や場所の承認を事前に得る

- 中抜け時間を正確に記録する

従業員と企業の双方にとって公平な扱いとなるよう、ルールを明確にしておきましょう。

フレックスタイム制での扱い方は?

フレックスタイム制では、コアタイム以外の時間帯でのみ中抜けができます。コアタイムは必ず勤務する時間帯であり、中抜けは原則として認められません。中抜けした時間は労働時間から除外されるため、清算期間内で所定労働時間を満たす必要があります。中抜けした分は別日や別の時間帯で働くことが必要です。

勤怠管理も欠かせません。出勤・退勤時刻と中抜け時間を正確に記録すれば、実際の労働時間を正確に把握できます。中抜けの頻度や時間に制限を設ける場合は、就業規則に明記しましょう。ルールを明確にすれば、従業員も安心して中抜けを利用できます。

移動時間は、原則として労働時間に含まれません。ただし、1日の労働時間が6時間を超える場合は、45分以上の休憩が必要です。

まとめ

中抜け勤務は、従業員の生活と仕事のバランスを取るための柔軟な働き方です。従業員の生活の質を向上させるメリットがある一方で、勤怠管理の複雑さや労働時間の把握の難しさなどのデメリットも存在します。導入を検討する際は、以下の点に注意が必要です。

- 賃金や移動時間の扱い

- 就業規則への記載

- 労働基準法との関係

- 従業員への周知徹底

- 適切な勤怠管理システムの導入

注意点に気を付けて運用すれば、中抜け勤務は従業員と企業の双方にとって有益な働き方になります。柔軟な勤務体制を整えれば、従業員の満足度向上や生産性の向上にもつながります。