【医療DXとは?】メリット・デメリットを徹底解説!導入時の注意点3選

「医療のデジタル化が進んでいる」と聞いたことはあるが、何から始めていいかわからない人が多くいます。この記事では、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)が、医療にどのように影響を与えるかについて解説します。医療DXを推進すると、医療業界の人材不足や長時間労働などの課題解決に役立ちます。

最後まで読めば、医療DXの基本を理解し、導入するべきかを判断可能です。医療DXを取り入れることで、医療の質を向上させ、業務を効率化できます。医師と患者の負担軽減が可能です。

目次

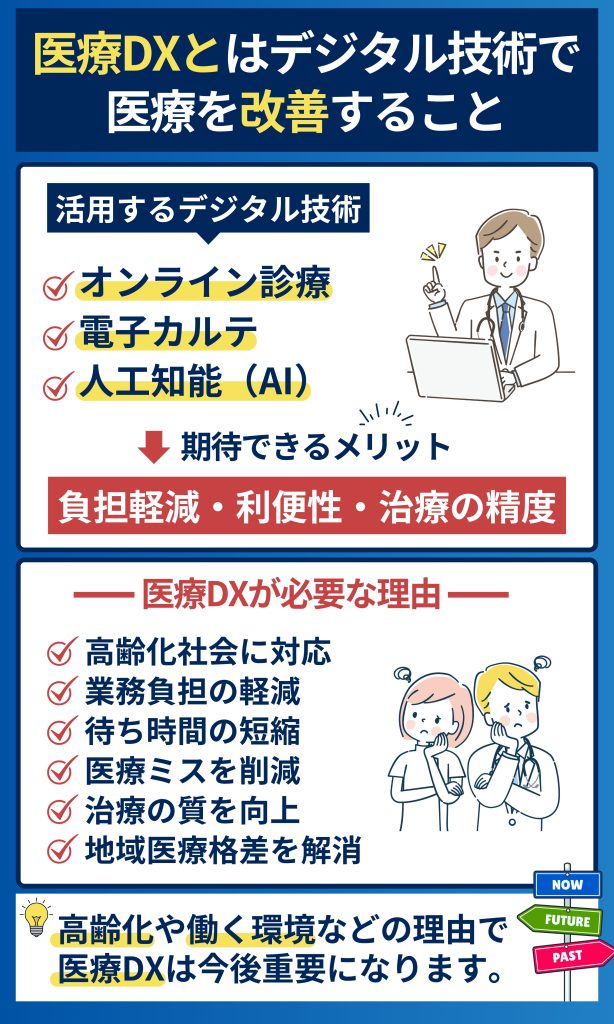

医療DXとはデジタル技術で医療を改善すること

医療DXを導入することで、オンライン診療や電子カルテ、人工知能(AI)を活用でき、医療を改善します。医療従事者の負担を軽減し、患者の利便性を向上させ、診断や治療の精度を高めます。

医療DXが推進される理由は、効率化やコスト削減、患者満足度の向上などさまざまです。電子カルテを導入すると、患者情報を迅速に共有でき、診療がスムーズに進むため、医療従事者の業務が効率化されます。オンライン診療も患者が自宅から医師の診察を受けられるため、通院の負担がありません。

AIを活用した診断支援システムを利用すると、AIが膨大な医療データを分析し、医師の診断を助けられます。医師はより正確な診断を行えるでしょう。デジタル技術の導入により、医療の質が向上すると、患者に提供する医療サービスの質が全般的に向上します。

医療DXが必要な理由

医療DXが必要な理由はさまざまです。一般的な理由は以下のとおりです。

- 高齢化社会に伴う医療需要の増加に対応する

- 医療従事者の業務を軽減し、働きやすい環境を作る

- 効率的な診療を実現し、患者の待ち時間を短縮できる

- 医療事故やヒューマンエラーを減少させる

- 医療データの活用により、治療の質を向上できる

- 地域医療格差を解消する

高齢化や働く環境などの理由から、医療DXは今後ますます重要になります。

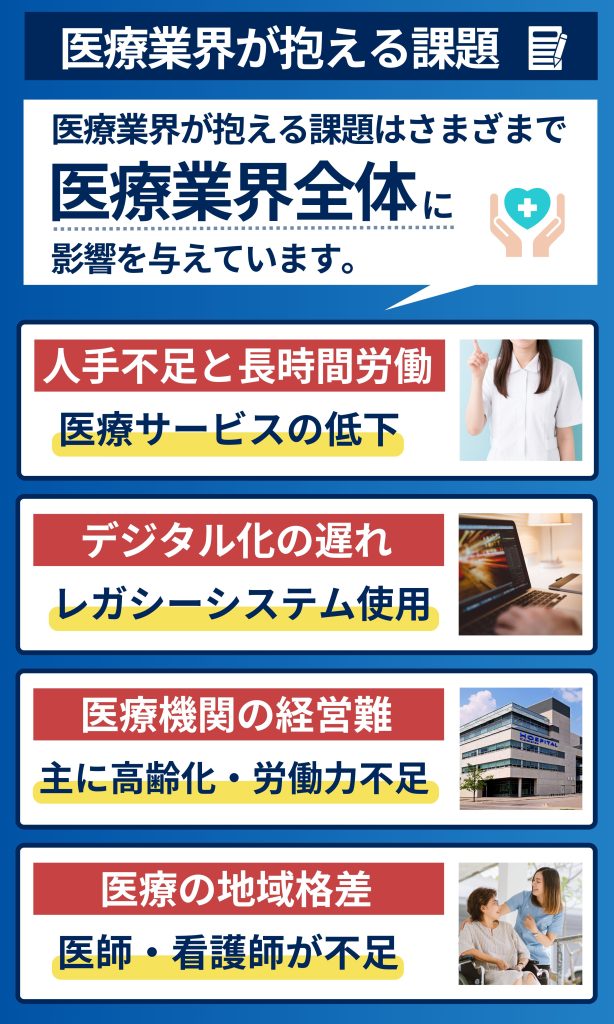

医療業界が抱える課題

医療業界が抱える課題はさまざまで、医療業界全体に影響を与えています。課題は以下のとおりです。

- 人材不足と長時間労働

- デジタル化の遅れ

- 医療機関の経営難

- 医療の地域格差

人材不足と長時間労働

医療業界では人材不足が深刻です。医師や看護師の長時間労働が常態化しており、過労による健康被害や精神的ストレスが大きな課題と言えます。医療サービスの質を低下させ、職員の離職率が高まる原因になります。

地方の医療機関では、人材確保が難しいために少ないスタッフで多くの患者に対応しなければなりません。一人ひとりの負担が増すため、結果的に長時間労働は避けられません。長時間労働は職員の健康に悪影響を及ぼし、モチベーションの低下を引き起こす可能性があります。

人材不足や長時間労働が状況が続くと、医療の質がさらに低下し、地域の医療サービス全体に悪影響を及ぼします。

デジタル化の遅れ

デジタル化が遅れている原因は、レガシーシステムを使用している医療機関が多いことが原因です。医療機関では、古いシステムが長年使用されており、新しいデジタル技術の導入を阻む要因となっています。

デジタル技術を活用するためには一定のスキルが必要です。しかし、ITリテラシーが低い医療従事者が大勢います。デジタル技術導入に対する抵抗感も強く、変革を恐れる傾向があります。

データの標準化が進んでいない点もデジタル化を遅らせる原因です。各医療機関が異なる形式でデータを管理しているため、データの共有や分析が難しいです。セキュリティーやプライバシーの懸念が大きいことも、新しい技術の採用をためらわせる理由の1つになります。

新しい技術を導入するには多額の費用がかかりますが、費用の捻出が難しい医療機関が多くあります。法規制の整備が遅れており、新しい技術を導入するための法的な基盤が整っていません。高速なインターネットや最新の機器が整備されていないと、デジタル技術の活用は困難です。

教育や研修プログラムが不足しており、医療従事者が新しい技術を習得する機会が少ないことも課題です。導入する上でデジタル化のメリットを明確に示せないため、デジタル化に対する投資をためらう医療機関が多くなっています。

医療機関の経営難

医療機関の経営難は、さまざまな要因によって引き起こされており、改善には総合的な対策が必要です。医療機関が経営難に陥る理由は以下のとおりです。

- 医療費削減の圧力がある

- 高齢化社会による医療サービス需要が増加する

- 診療報酬が引き下げられる

- 医療機器や医薬品のコストが増加する

- 患者数の減少に伴って収益が減る

- 労働力不足によって人件費が増える

- 新型コロナウイルスの影響により経営が悪化する

- 医療制度改革により収益モデルが不安定になる

- 競争激化により経営環境が厳しくなる

- 設備やインフラの老朽化によって維持費が増える

医療機関が経営難に陥る原因はさまざまなため、複数の視点から原因を探っていく必要があります。

医療の地域格差

都市部と地方部では医療提供体制に大きな差があります。地方部では医療機関が少なく、アクセスが困難であるため、医師や看護師の不足が深刻です。救急医療の対応が遅れて、命に関わる場合があります。

地方部では専用の医療機関が少ないため、専門的な医療を受けにくい状況にあります。専門的な医療設備が不足している場合、都市部の病院まで行かないと治療が受けられません。地方部の高齢者は移動が困難で、医療機関へのアクセスがさらに厳しくなります。

交通手段の制約もあり、通院が難しい場合も多いです。都市部では高度な医療を受けやすいですが、待ち時間が長い医療機関も多いため、診療まで時間がかかる場合があります。地域によって医療費の自己負担額に差が出るので、適切な医療を受けるのが困難です。

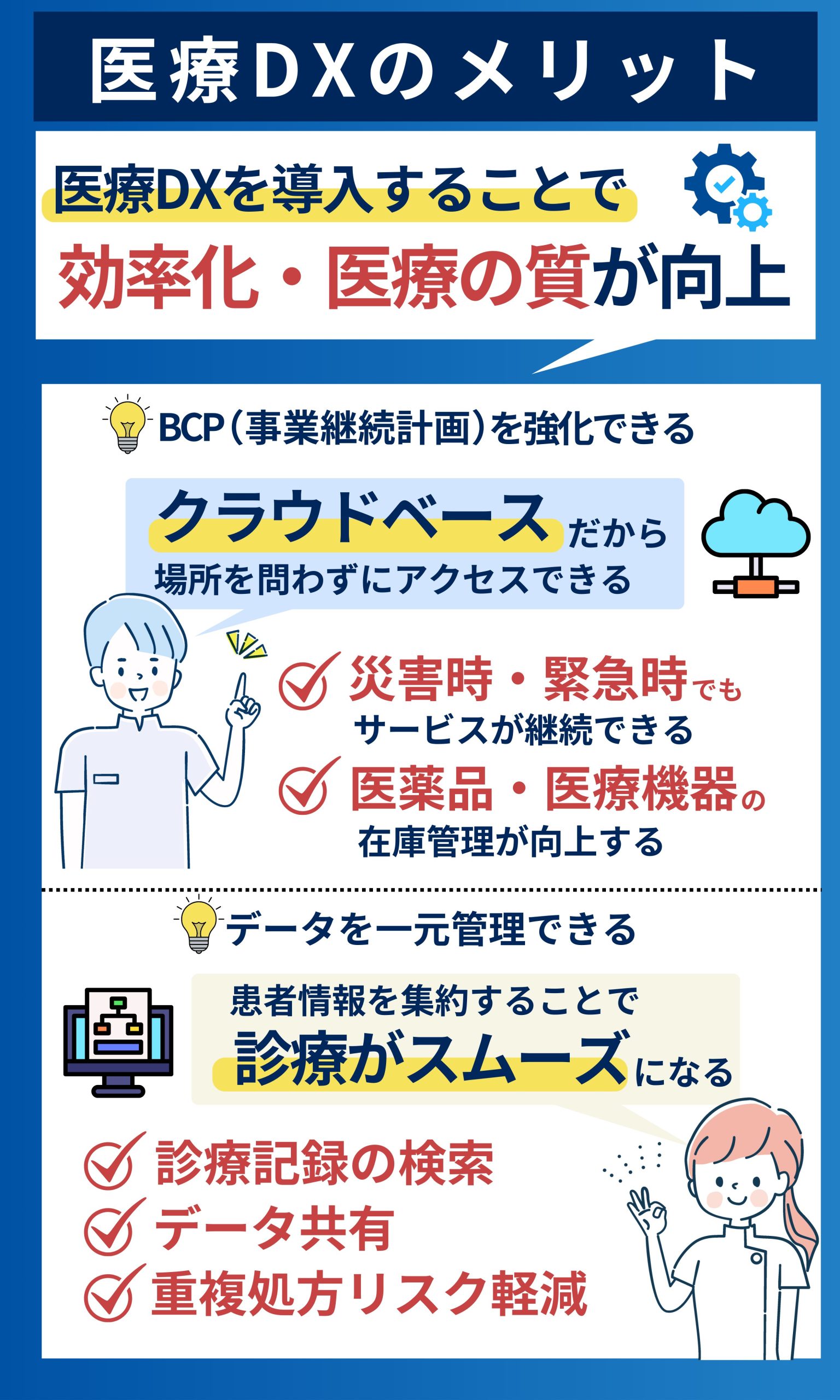

医療DXのメリット

医療DXを導入するメリットは、以下のとおりです。

- BCP(事業継続計画)を強化できる

- データを一元管理できる

BCP(事業継続計画)を強化できる

医療DXにより、BCPが強化されます。災害時や緊急時でも医療サービスを継続でき、患者データのバックアップや迅速な復旧が可能です。リモート診療や遠隔医療が容易になり、医療スタッフの安全確保や効率的な人員配置にもつながります。

医薬品や医療機器の在庫管理が向上し、緊急時の対応力が強化されるので、感染症対策や患者の分散管理に効果的です。クラウドベースのシステム導入により場所を問わずアクセスが可能で、災害時のデータ損失リスクが低減します。

デジタル化により、緊急時の情報共有と意思決定が迅速化され、BCPが向上します。

データを一元管理できる

データの一元管理は医療DXの大きなメリットです。患者情報を集約すると診療がスムーズになり、医療の質の向上や効率化が期待できます。診療記録の検索・参照が容易になり、複数の医療機関でのデータ共有も可能です。医療ミスや重複処方のリスクが減り、統計分析やビッグデータの活用にも役立ちます。

紙のカルテが不要になり、スペースを有効活用できます。災害時のデータバックアップも簡単です。クラウドの活用で万が一の際も医療情報を守れますが、不正アクセスやデータ漏えいの対策は必要です。個人情報保護法やGDPRなどに配慮しながら、データを一元管理すると診療が効率化し、医療の質の向上が期待できます。

» 【病院へのサイバー攻撃】実態と効果的な対策方法を解説

患者の待ち時間が短縮され、遠隔医療や在宅医療の推進にも役立ちます。

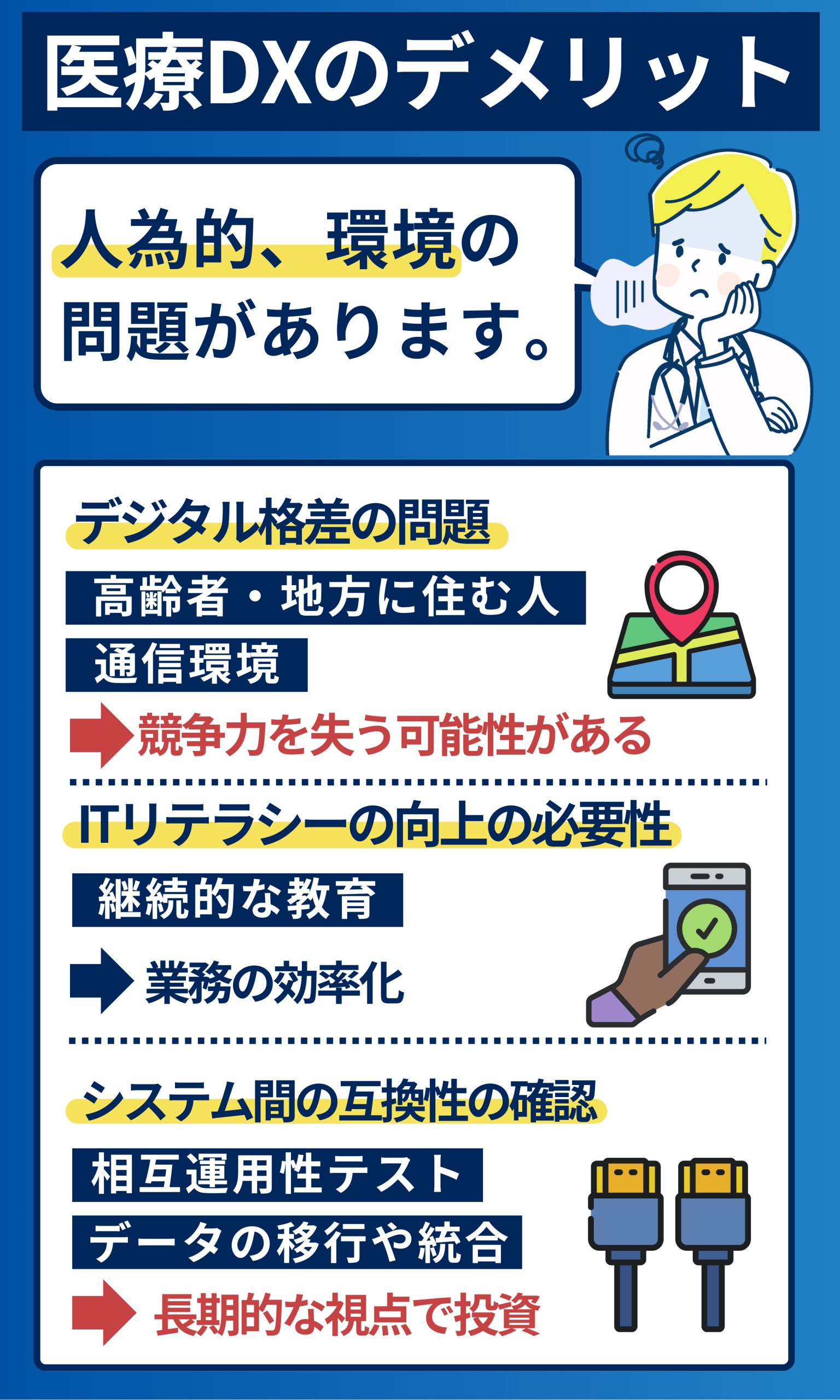

医療DXのデメリット

医療DXのデメリットは以下のとおりです。

- デジタル格差の問題がある

- ITリテラシーの向上が必要になる

- システム間の互換性を確認する必要がある

デジタル格差の問題がある

デジタル格差の問題は、医療DXを進めるうえで大きな課題です。高齢者や経済的に余裕のない人、地方に住む人など、デジタル技術を利用しにくい人が取り残される可能性があります。インターネット環境や通信速度の地域格差があるため、医療サービスへのアクセスに差が生じます。

デジタル機器の操作に不慣れな患者は、オンライン診療の利用が困難です。経済的理由でデジタル機器を持てない人もいるので、平等に医療DXの恩恵を受けられる環境整備が必要です。デジタル化に伴い医療機関ごとに適した対応が求められます。

医療従事者間でITスキルの差が生じることも懸念されます。導入に伴って労働環境の変化に配慮し、適切な研修や業務負担の分配が必要です。デジタル化に伴うコストが医療機関や患者の負担になることも課題です。デジタル技術の普及とともに、対面診療を維持するなど柔軟な対応が求められます。

» 医療のIT導入は進んでいる?現状と課題、具体的な活用例まで解説

ITリテラシーの向上が必要になる

ITリテラシーの向上は、医療DXの推進に欠かせません。医療スタッフがデジタル技術を適切に活用することで、効率的で質の高い医療サービスの提供が可能です。具体的な取り組みとして、以下が挙げられます。

- デジタル機器・ソフトウェアの操作スキルの向上

- 新システム・ツールのマニュアルの作成

- セキュリティ意識の向上

- データ分析能力の向上

スキル習得には、継続的な教育やトレーニングの実施が重要です。高齢者やITに不慣れな職員へのサポート体制も必要です。医療スタッフのITリテラシー向上により、業務の効率化や患者とのコミュニケーション改善につながります。

学習時間の確保や個人差への対応といった課題もあるため、組織全体で計画的に取り組みましょう。

» 医療のIT化が進まない理由とは?現状と対策について解説

システム間の互換性を確認する必要がある

医療DXの推進には、システム間の互換性の確認が不可欠です。異なるシステム間では、データ交換や連携が難しくなるためです。既存システムとの統合は慎重に調整しましょう。データフォーマットの不一致やセキュリティプロトコルの違いが原因で、連携が妨げられる可能性があります。

問題を解決するには、システム間の相互運用性テストが必要です。異なるベンダー間で標準化が不十分な場合、慎重な対応が求められます。医療機関間でスムーズに情報を共有するには、患者データの移行や統合を適切に行うことが重要です。

システムのアップデートや変更時にも互換性を維持する必要があり、長期的な視点での投資が欠かせません。

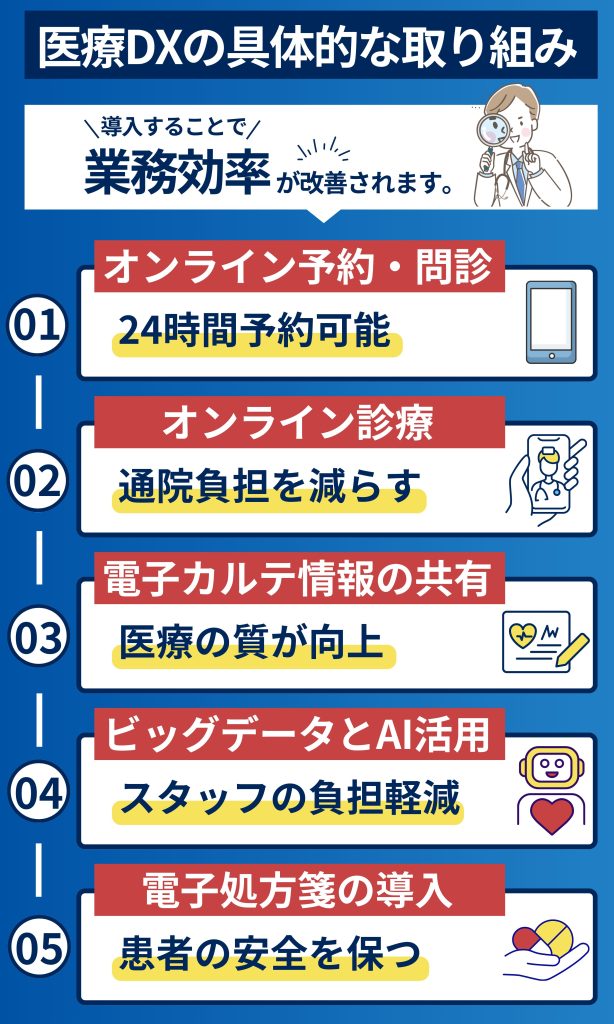

医療DXの具体的な取り組み

医療の質を向上させるためにデジタル技術を導入しましょう。医療機関の業務効率が大幅に改善され、患者側の利便性が高まります。医療DXには以下の取り組みがあります。

- オンライン予約・問診

- オンライン診療

- 電子カルテ情報の共有

- ビッグデータとAIの活用

- 電子処方箋の導入

オンライン予約・問診

オンラインでの予約と問診により、24時間いつでも予約が可能です。患者が自分の都合に合わせて予約を取れるため、待ち時間の短縮や患者のストレス軽減が期待できます。

オンラインで問診票を提出すると、医療スタッフが事前に患者の情報を把握することが可能です。診察前に症状を詳しく伝えられるため、より迅速で適切な診療を提供可能です。

予約のキャンセルや変更もオンラインで簡単にでき、患者と医療機関のコミュニケーションが円滑になります。データの管理や分析が容易になり、医療提供の質が向上します。

オンライン診療

オンライン診療は、インターネットを介して医師が患者に診療を行うシステムです。ビデオ通話やチャットを使って、医師と患者がコミュニケーションを取れます。時間や場所に制約されずに診療を受けられ、初診でも再診でも対応が可能です。診療内容や処方箋は電子カルテに自動的に記録されるため、記録の管理も効率的です。

オンライン診療により患者の通院負担を減らせます。コロナ禍においては、感染リスクを低減できるのが大きなメリットです。

遠隔地や過疎地に住む患者にも医療サービスを提供できるため、医療の地域格差を埋める助けになります。一方で、法律や規制による制約が存在する場合があったり、高齢者やデジタル機器に不慣れな患者には利用が難しかったりします。

医療リソースの効率的な利用が可能になるので、今後ますます普及していく可能性が高いのがオンライン診療です。

電子カルテ情報の共有

電子カルテ情報の共有が可能になると、以下のメリットがあります。

- 医療情報の統一

- 診療履歴の即時参照

- 情報交換の円滑化

- 重複検査の防止

- 不必要な投薬の防止

- 緊急時の迅速な対応が可能

さまざまな理由から、電子カルテ情報の共有は医療の質を高めるために重要です。

» 医療情報システムのメリット・導入時の注意点

ビッグデータとAIの活用

ビッグデータとAIの活用は、現代医療において重要です。医療スタッフの負担を軽減し、長時間労働の問題も改善されます。活用するメリットは以下のとおりです。

- 患者データの解析による診断精度の向上

- 疾病予測モデルの構築

- 個別化医療

- 医薬品開発の効率化

- AIによる画像診断の補助

- 医療リソースの最適配分

- 予防医療の強化

- 医療業務の自動化と効率化

電子処方箋の導入

電子処方箋を導入すると、医療の効率化と安全性の向上につながります。処方箋の発行や管理がデジタル化されることで、情報の共有がリアルタイムで可能です。患者や医師、薬剤師の間での情報共有がスムーズになり、適切な薬剤選択ができます。

電子処方箋の導入により患者の安全が保たれ、医療の質が向上します。メリットは以下のとおりです。

- 投薬ミスの防止

- 処方薬履歴の簡単な追跡

- 処方箋の偽造防止

- 医療機関間でのデータ連携の円滑化

システム導入には初期費用と運用コストがかかり、プライバシー保護とセキュリティ対策も重要になります。法規制やガイドラインの遵守も欠かせません。適切なシステムを選び、持続的な運用と改善をしましょう。

医療DXのメリット

医療DXはデジタル技術を活用して医療の質を向上させるため、以下のメリットがあります。

- 医療の質が向上する

- 業務が効率化できる

- 患者の通院負担が軽減する

医療の質が向上する

医療の質が向上する理由として、デジタル技術の導入が大きく影響します。医療DXにより、リアルタイムで正確な診断を行って患者の状態を迅速に把握でき、適切な治療方針を立てられます。

AIを活用した診断支援システムの導入は、診断精度の向上が可能です。誤診のリスクも減少し、より質の高い医療が提供できます。

医療データの迅速かつ正確な共有が可能になると、医療の質を向上させられます。患者の治療履歴を一元管理できるため、複数の医療機関での情報共有がスムーズです。無駄な検査や治療を避けて、患者にとって負担の少ない治療が提供できます。

遠隔診療の普及により、専門医の診察を受けやすくなるでしょう。地域による医療の質の差が縮まり、どこに住んでいても質の高い医療を受けられます。予防医療が進むと、病気の早期発見が可能です。データ分析を通じて治療の効果を継続的に評価・改善でき、医療の質が長期的に向上します。

業務が効率化できる

デジタル技術の導入によって多くのプロセスが自動化されるため、業務の効率化が可能です。診療予約や問診票をオンラインで行うと、受付業務が軽減されます。電子カルテの導入により、情報共有を迅速に行うことが可能です。

AIを活用した診断支援ツールは、医師の診断時間を短縮し、より多くの患者を診察できます。具体的に、以下の効果があります。

- ビッグデータ分析による医療リソースの最適配分

- 電子処方箋による薬局との連携のスムーズ化

- 遠隔医療による移動時間の省略と診療効率の向上

- 患者管理システムによる診療やスケジュールの一元管理

デジタル技術を活用して、医療業界の業務を大幅に効率化しましょう。

患者の通院負担が軽減する

患者の通院負担を軽減するためには、さまざまなデジタル技術の導入が効果的です。物理的な移動をなくしたり、情報共有をスムーズに行ったりすると、金銭的な負担や待ち時間を減らせます。通院負担を減らすシステムは以下のとおりです。

- オンライン診療

- 電子カルテ

- オンライン予約システム

- 電子処方箋

- 遠隔医療

これらのシステムを活用することで、患者はより快適かつ効率的に医療サービスを受けられるようになります。

医療DXのデメリット

システムを導入する前に、以下のデメリットを知っておきましょう。

- 高い導入コストがかかる

- セキュリティリスクがある

高い導入コストがかかる

医療DXの導入には高いコストがかかるため、慎重に検討する必要があります。導入コストは以下のとおりです。

- 初期投資費用

- 専門的な機器やソフトウェアの購入費

- 導入前のコンサルティング費用

- スタッフのトレーニングコスト

- システム保守、運用費用

- 更新やアップグレードの追加費用

- 他システムとの連携コスト

導入コストは小規模の医療機関にとって大きな負担です。大規模な医療機関であれば予算が組みやすいですが、小規模な医療機関では費用対効果を慎重に見極めなければなりません。医療DXを導入して得られるメリットも多いため、かかるコストを理解して事前にしっかりと計画を立ててください。

セキュリティリスクがある

医療DXにおいてセキュリティリスクは避けられません。デジタル化が進むことにより、データの漏洩リスクが高まるからです。オンライン診療や電子カルテで扱う個人情報は慎重に扱う必要があり、不正アクセスにより漏洩すると深刻な問題になります。

医療機関はサイバー攻撃の標的になる可能性が高いため、適切なセキュリティ対策が重要です。ランサムウェア攻撃によるシステム障害は、医療サービスの提供を大きく妨げる可能性があります。医療DXを推進する際は、強固なセキュリティ対策と継続的な監視を行いましょう。

医療DXを成功させるためのポイント

医療DXを成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。以下のポイントをおさえてシステムを導入してください。

- 関係者と協力して取り組む

- 適切なシステムを選ぶ

- 継続的に研修を行う

関係者と協力して取り組む

医療DXを成功させるためには、多くの関係者の協力が重要です。医師や看護師、医療事務などすべてのスタッフが連携すると、システムの導入や運用がスムーズになります。医師が新しい診療システムを利用しやすくするために、看護師や医療事務のサポートが必要です。

患者や家族とも情報を共有し、協力を得ましょう。患者の理解と協力があって、オンライン診療や電子カルテの効果が最大限に発揮されます。オンライン診療を利用する際には、患者がシステムの使い方を理解している必要があります。

IT部門や技術者との連携も重要です。システムの導入や運用において、技術的な問題が発生した場合、IT部門の専門知識を活用すると問題を迅速に解決できます。新しい電子カルテシステムが導入される際は、技術者が初期設定を行い、スタッフに操作方法を教えましょう。

役所や行政機関とも協力し、規制や法律の適応を確実に行ってください。医療DXに関する規制は複雑で、無視すると法的な問題が発生するかもしれません。特に電子処方箋の導入には法的な手続きが伴います。行政機関と協力するとよりスムーズに進められます。

ベンダーやサプライヤーとも連携しましょう。最新技術や製品を導入するためには、関係者と密に連絡を取り合い、適切な時期に新しい技術を導入する必要があります。新しい医療機器を導入する場合、機器の供給元との詳細な打ち合わせが重要です。

学会や専門機関との情報交換で、最新の医療技術や知識を取り入れるのも重要です。医療の進歩は日々進んでおり、最新の知識を常にアップデートすると、医療DXの質を向上できます。最新のAI技術を利用した診断システムの情報がほしい場合は、学会で得られる可能性が高いです。

コミュニティや地域住民と協力して、地域医療の向上を図るのも重要です。地域全体で医療DXを推進すると、より多くの人々が恩恵を受けられます。地域住民との意見交換会を開き、医療DXの取り組みについて理解を深めてもらう機会を設けましょう。

適切なシステムを選ぶ

医療DXを成功させるためには、適切なシステムの選択が重要です。選び方は以下のとおりです。

- システムの機能と医療機関のニーズが一致しているか

- ユーザビリティが高く、スタッフが使いやすいか

- システムの導入と運用にかかるコストはいくらか

- セキュリティ対策がしっかりしているか

- 既存のシステムと連携が可能か

- サポート体制や運営会社の信頼性はどうか

- 導入後のトレーニングやサポートが充実しているか

導入する規模やシステムの違いを理解し、適切なシステムを選ぶことで、医療DXの効果を最大限に引き出せます。

継続的に研修を行う

医療DXの導入を成功させるためには、システムを正確に運用できる人材の育成が重要です。以下の継続的な取り組みが必要です。

- 定期的な研修

- 医療従事者のスキルアップ

- 新機能への対応

新しい技術やシステムは日々進化しています。定期的な研修を実施して、医療従事者のスキルを最新の状態に保ちましょう。研修内容をアップデートしたり、参加したスタッフによる情報共有の場を設けたりすると、全体がスキルアップします。医療DXの取り組みが順調に進むと、医療サービスの質向上につながります。

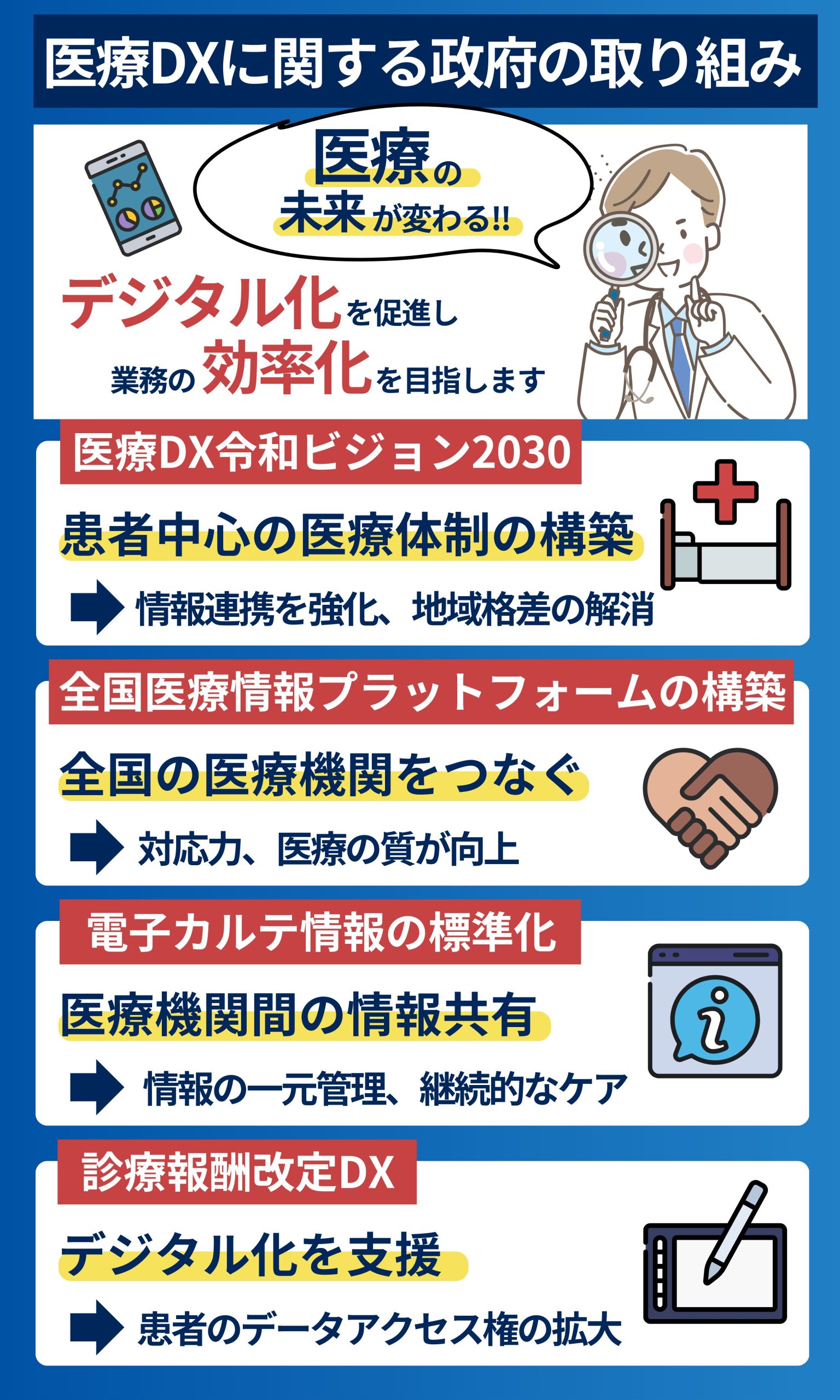

医療DXに関する政府の取り組み

政府が取り組んでいる医療DXには、以下のようなものがあります。

- 医療DX令和ビジョン2030

- 全国医療情報プラットフォームの構築

- 電子カルテ情報の標準化

- 診療報酬改定DX

医療DX令和ビジョン2030

医療DX令和ビジョン2030は、厚生労働省が2022年6月に発表した指針です。2030年に向けた医療分野のデジタル化推進の基本方針を示しています。医療・介護分野のデジタル化や、医療の質向上と効率化を目指しています。

» 厚生労働省(外部サイト)

取り組みは以下のとおりです。

- 全国医療情報プラットフォーム構築

- 電子カルテ情報の標準化

- オンライン診療の普及・拡大

- データヘルス改革の推進

医療DX令和ビジョン2030は、患者中心の医療提供体制の構築を重視しています。医療機関や薬局のシステム整備を支援し、医療従事者のデジタルリテラシー向上も目指しています。AIやIoTの活用を促進し、医療データを活用しやすい環境にすることが目的です。

医療機関間の情報連携を強化し、地域格差の解消が期待されています。

» 医療DX令和ビジョン2030の全貌を解説

全国医療情報プラットフォームの構築

全国医療情報プラットフォームの構築は、日本の医療システムを大きく変える取り組みです。2024年度の運用開始を目指し、全国の医療機関をつなぎ、診療情報を共有します。目的は、医療機関の連携強化や災害・緊急時の対応力向上、医療の質と効率の向上です。

» 内閣府(外部サイト)

患者を同意を得る際は明確な説明と選択肢を示したうえで情報を共有し、プライバシーに配慮します。セキュリティ対策を徹底し、個人情報保護にも万全を期す予定です。システムの構築により、迅速な診療や治療の実現、重複検査の削減、医療費の適正化などの効果が期待できます。

地域医療連携ネットワークとの連携も視野に入れ、広範囲な医療情報の共有を可能にします。全国医療情報プラットフォームの構築は、日本の医療システムを現代のニーズに適応させる重要な取り組みです。患者と医療機関の双方にとって、医療サービスの向上が期待されます。

電子カルテ情報の標準化

電子カルテ情報の標準化は、医療の質と効率を高める重要な取り組みです。医療機関間の情報共有が円滑になり、診療情報の一元管理や継続的なケアがしやすくなります。医療の安全性が向上し、医療データの二次利用も促進されます。

政府は2024年度までに電子カルテ標準化のガイドラインを、2025年度までに標準仕様の電子カルテ導入を行う予定です。標準規格としてHL7 FHIRの採用が検討されており、異なる医療機関のシステム間でもスムーズにデータを共有できます。

電子カルテの標準化は、医療費の適正化や効率的な医療提供体制の構築にも有効です。

» 厚生労働省(外部サイト)

診療報酬改定DX

診療報酬改定DXは、医療のデジタル化を推進する重要な取り組みです。2024年度の診療報酬改定では、医療機関のデジタル化を支援する以下のような施策が導入されました。

» 厚生労働省(外部サイト)

- オンライン資格確認の義務化

- 電子処方箋の本格運用開始

- 電子カルテ情報等の標準化

- オンライン診療・服薬指導の拡充

診療報酬改定DXにより、医療機関の業務効率化や患者の利便性向上が期待できます。診療報酬への反映は、医療機関のインセンティブです。診療報酬改定DXは、医療情報の利活用促進や医療機関間の情報の連携強化にも貢献します。

オンライン診療は厚生労働省のガイドラインにもとづき、対面診断を原則とし、医師の適切な判断のもと必要に応じて利用できます。患者のデータアクセス権の拡大や遠隔モニタリングの普及が進み、より質の高い医療サービスの提供が可能です。

» 厚生労働省(外部サイト)

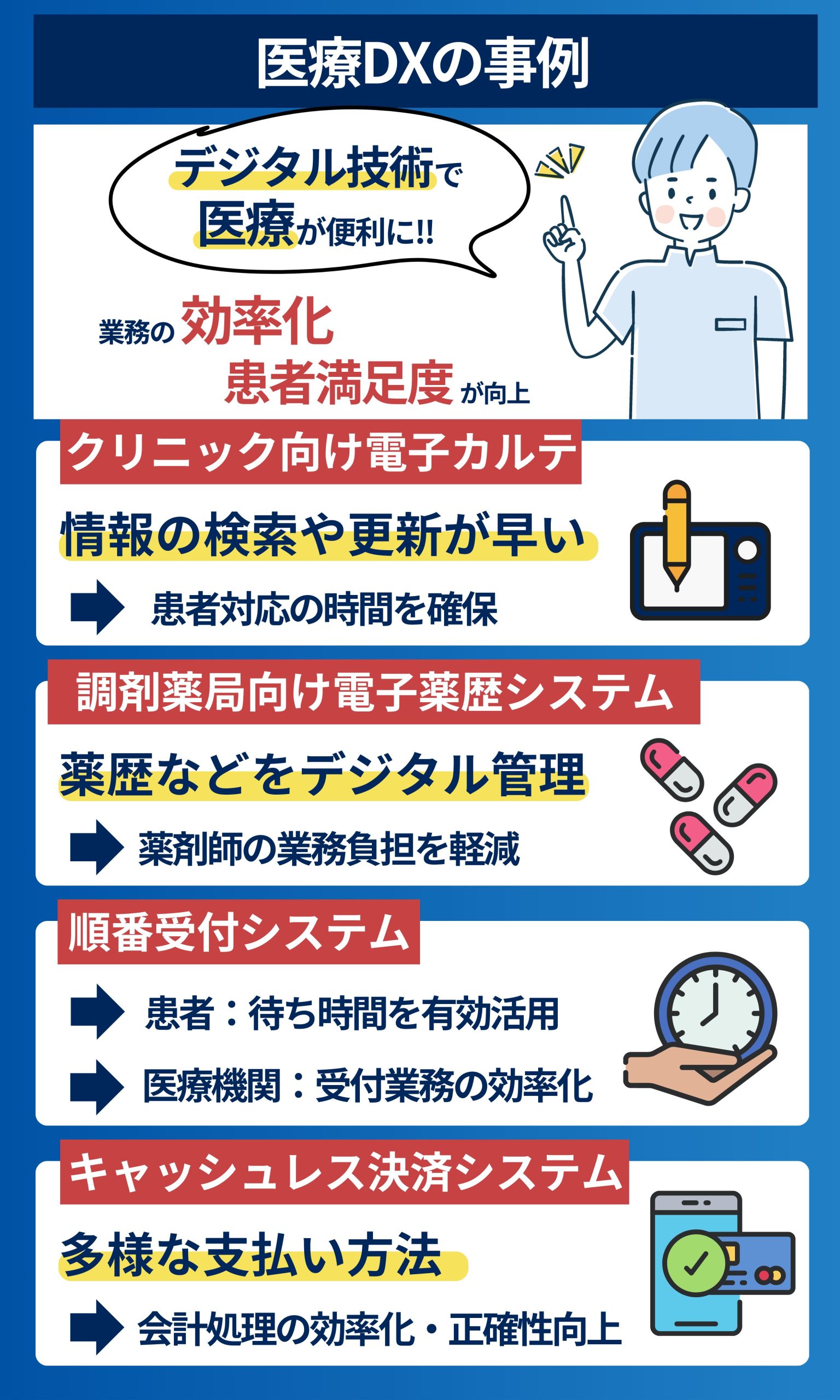

医療DXの事例

医療DXの事例として、以下のケースごとに詳しく解説します。

- クリニック向け電子カルテ

- 調剤薬局向け電子薬歴システム

- 順番受付システム

- キャッシュレス決済システム

クリニック向け電子カルテ

クリニック向け電子カルテは、医療機関のデジタル化を促進する重要なツールです。患者情報を効率的に管理し、診療の質の向上が期待されます。特徴は、患者情報のデジタル化や一元管理、診療記録の作成・保存の効率化です。処方箋や検査オーダーの電子化や診療報酬請求の自動化も可能です。

機能を活用すると、医療スタッフの業務効率が大幅に向上します。紙のカルテと比べて情報の検索や更新が迅速になり、患者対応の時間を確保しやすくなります。クラウド型システムを採用すれば、場所を問わずアクセスが可能です。タブレットやスマートフォンでも利用でき、往診時の患者情報の確認が可能です。

セキュリティも強化され、アクセス権限の設定やデータの暗号化により、情報漏洩のリスクを抑えます。電子カルテを他の医療機関と共有すると、診療履歴や検査結果を把握し、適切な治療方針を決定できます。

調剤薬局向け電子薬歴システム

調剤薬局向け電子薬歴システムは、薬局業務のデジタル化と業務の効率化を促進する重要なツールです。調剤薬局向け電子薬歴システムの機能は、以下のとおりです。

- 処方箋や薬歴情報のデジタル管理

- 服薬指導履歴や患者情報の電子的記録・保存

- 薬剤の相互作用や副作用のチェック

- 在庫管理や発注業務の効率化

システム導入により、薬剤師の業務負担が軽減され、患者サービスも向上します。ペーパーレス化で業務効率が上がり、必要な情報に迅速にアクセスできます。クラウド型システムなら、どこからでも薬歴情報の確認が可能です。

セキュリティ対策として、データの暗号化や厳格なアクセス管理を導入し、患者情報を安全に管理します。電子薬歴システムにより、レセプト請求業務が簡素化され、請求データの自動作成でミスも減ります。多職種連携や情報共有の促進も重要な機能です。

医療機関や他の薬局とデータを連携すると、質の高い医療サービスが提供できます。

順番受付システム

順番受付システムは、医療機関の待ち時間を管理し、患者の利便性を高める重要なツールです。導入により、医療機関と患者の双方にメリットがあります。患者はスマートフォンやタブレットで予約や順番確認ができ、待ち時間を有効活用できます。リアルタイムで待ち時間が表示されるため、患者の不安を軽減できます。

医療機関では、受付業務の効率化により医療スタッフの負担が軽減されます。混雑状況に応じて患者の分散来院を促せるため、院内の密集を防ぎ、感染症対策にもつながります。

順番受付システムの機能は、以下のとおりです。

- オンライン予約システム

- リアルタイム待ち時間表示

- 診療前の問診や必要書類の事前入力

- 患者データとの連携による個別化された案内

順番受付システムの機能により、予約枠の最適化や診療効率の向上が図れます。システムの分析データを活用することで、診療所の運営改善にも役立ちます。

キャッシュレス決済システム

キャッシュレス決済システムは医療機関の支払いを効率化し、患者の利便性を向上させる重要なツールです。クレジットカードや電子マネー、QRコード決済など多様な支払い方法に対応できます。会計処理の効率化や正確性が向上し、待ち時間の短縮や感染リスクの低減にも貢献します。

導入コストや手数料の検討、セキュリティ対策の強化が課題です。キャッシュレス決済システムは医療機関の運営を効率化し、患者満足度の向上に役立ちます。スタッフ教育やトラブル対応策を含め、慎重に準備することが重要です。

医療DXの未来

医療DXの未来について、以下のポイントから詳しく解説します。

- AIと機械学習の進化

- 予防医療の普及

- 個別化医療の普及

- 国際的な医療データの共有

AIと機械学習の進化

AIと機械学習の進化で、医療は大きく変化しつつあります。診断の精度が向上し、早期発見が可能になりました。画像診断支援システムの高度化や、患者データの分析による予測モデルの構築が進んでいます。薬剤の開発も効率化され、迅速な治療をサポートしています。

» 医療でAIを扱った活用例

個別化治療法の最適化も進んでおり、医療ロボットが発展すれば、安全で正確な手術が可能です。自然言語処理を活用した医療記録の自動化が進んだことで、医療従事者の負担が軽減しています。患者のケアにより多くの時間を割ける環境が整っています。

ウェアラブルデバイスとの連携が進み、リアルタイムでの患者モニタリングが可能になりました。遠隔医療の高度化が進み、医療ミスの削減や患者の安全性向上にも貢献しています。医療資源の最適配分やバイオインフォマティクスの発展にも寄与しています。

疾病の予測精度が向上し、予防策の最適化が進んだことは成果です。AIと機械学習により、個人の健康リスクを正確に予測し、適切な対策を講じられるようになりました。

» 医療現場の効率化に貢献!医療ロボットの種類とメリット

予防医療の普及

予防医療が普及したのは、病気を未然に防ぐ取り組みが重視され、以下のような方法が活用されているためです。

- 健康診断

- ウェアラブルデバイス

- 遺伝子検査

- ライフスタイル改善アプリ

予防医療により、健康リスクを早期に発見し、適切な対策を取れます。ウェアラブルデバイスで日々の活動量や睡眠の質を記録し、生活習慣の見直しにつなげることも可能です。病気を未然に防ぐことは重症化を避けるだけでなく、医療費の削減にも役立ちます。

個別化医療の普及

個別化医療は、患者の遺伝子情報や生活習慣をもとに最適な治療を提供する方法です。診断の精度向上や副作用のリスク低減、治療効果の向上、医療費の削減が期待できます。バイオマーカーを活用した診断や薬物療法の最適化が進み、ウェアラブルデバイスによる健康モニタリングも可能です。

日常の健康状態をリアルタイムで把握し、早期介入が可能になるのが特徴です。個別化医療の発展には、ビッグデータ解析やAIの活用が求められます。3Dプリンティングのカスタマイズが進むと予想され、遺伝子編集技術による遺伝性疾患の治療も関心を集めています。

国際的な医療データの共有

国際的な医療データの共有は医療の質を向上させ、疾病の早期発見や予防、希少疾患の研究に有益です。具体的には、以下のような効果が挙げられます。

- パンデミック対策の強化

- 医療資源の最適配分

- グローバルな医療品質の向上

プライバシーとセキュリティの課題への対応は不可欠です。国際的な規制と標準化を進めると、安全で効果的にデータ共有できます。多言語対応システムの開発や遠隔医療の国際展開を行うと、医療ツーリズムの促進や医療教育のグローバル化が進みます。医療AIの開発には国際協力が不可欠です。

国境を越えたデータ共有により、精度の高いAIシステムが開発できます。

まとめ

医療DXは、デジタル技術を活用して医療を改善する取り組みのことです。医療DXを導入すると、医療の質が向上し、業務の効率化や患者の負担軽減につながるため、多くのメリットが得られます。医療DXの具体的な取り組みは以下のとおりです。

- オンライン予約

- オンライン診療

- 電子カルテ情報の共有

- ビッグデータとAIの活用

- 電子処方箋の導入

医療DXには多くのメリットがある一方、高い導入コストやセキュリティリスクといったデメリットも存在します。導入を成功させるためには、関係者との協力や適切なシステムの選択、継続的な研修が重要です。医療DXを進めて、医療業界が抱える多くの課題を解決しましょう。

» 病院向け勤怠管理システムとは?メリットと選び方