医師の有給休暇の取得と課題【ワークライフバランスを考えよう】

医師にも休暇は必要ですが、実際には有給休暇を取得しにくいのが現状です。 医師が有給休暇を取得しやすい職場には、いくつかの特徴があります。

この記事では、医師が有給休暇を取る条件と計算方法、取得しやすい勤務先や診療科目について解説します。記事を読めば、医師の労働環境が分かります。

医師の有給休暇

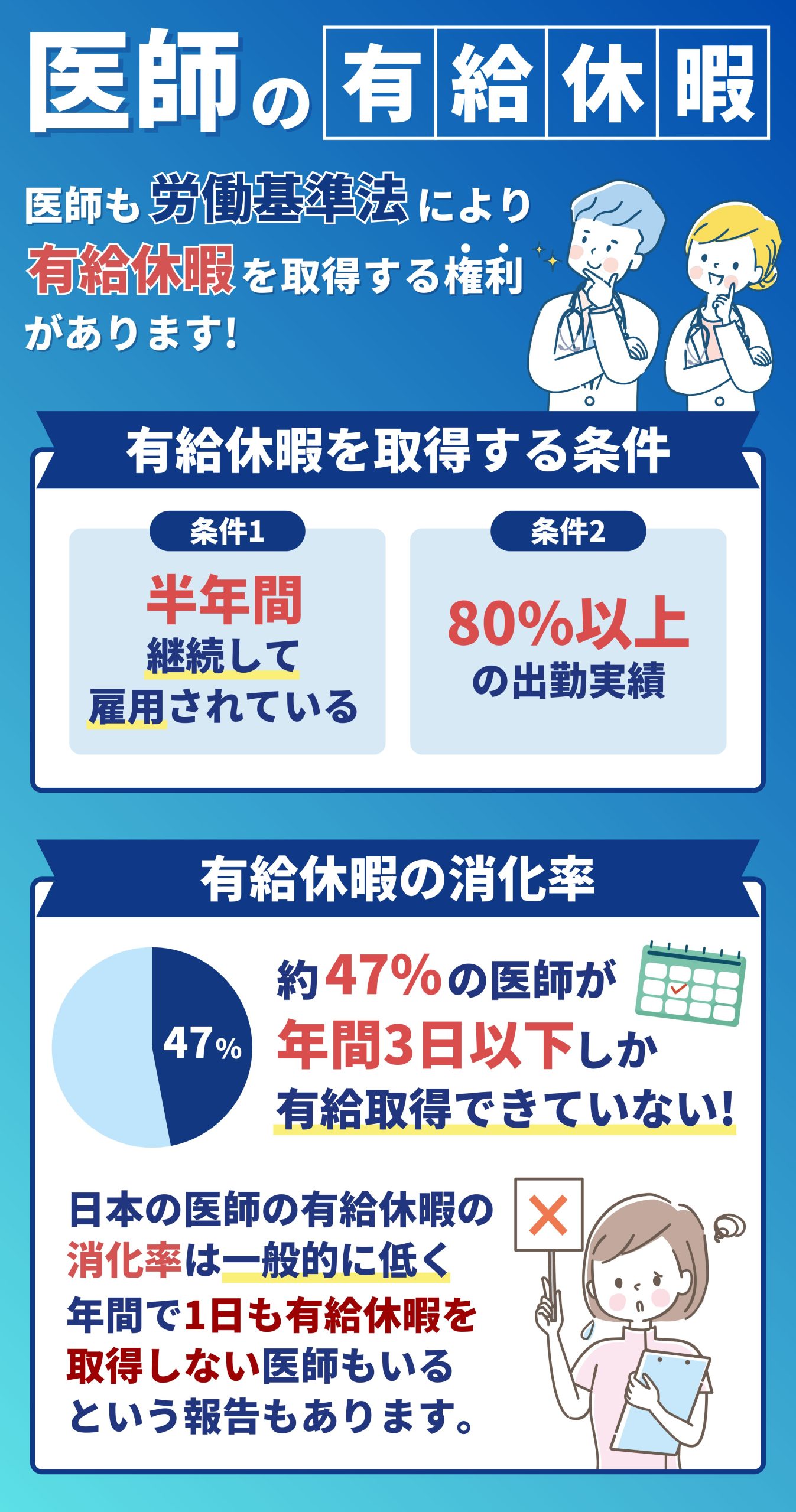

医師も一般の労働者と同様に、労働基準法により有給休暇を取得する権利があります。

有給休暇を取得する条件

有給休暇を取得するためには、いくつかの条件があります。基本的には、勤務開始から半年経過すると、10日の有給休暇が付与され、勤続年数が増えるごとに休暇日数も多くなります。勤めている病院やクリニックの規模は問いません。

有給休暇は、雇入れ後、6カ月間継続勤務している医師が対象です。勤務先の就業規則で設けられている条件も満たす必要があります。また、非常勤やアルバイトの医師は、週所定労働日数に応じて付与されるのが原則です。

過去1年間の出勤実績が80%以上であることも、有給休暇を取得するための重要な基準です。長期にわたって休暇を取っていた場合などは、条件を満たせないこともあるので注意が必要です。

有給休暇を取得するためには、事前に休暇の希望を勤務先に提出し、承認を得る必要があります。医療機関側が人員配置や診療スケジュールを調整するためです。勤務先でどのような手続きが必要かを確認し、適切な申請を心がけましょう。

年次有給休暇の計算方法

年次有給休暇の計算方法は、勤務している期間と週の所定労働日数によって異なります。勤続6か月以上の医師で、全労働日の8割以上出勤した場合には、最低10日間の有給休暇が与えられます。勤続6か月に達した時点で付与され、以降は1年ごとに日数が増えていくのが一般的です。

勤続年数が増えるにつれて、最大で20日まで有給休暇日数が増加することがあります。週の勤務日数が多いほど、より多くの有給休暇を得られることが多いです。

有給休暇は半日単位で取得できますが、通常、取得希望日の2週間前までに申し出る必要があります。未消化の有給休暇がある場合、次の年度に繰り越すことが可能ですが、法律で定められた2年間が期限です。

雇用契約や就業規則で計算方法や付与条件が異なることがあるため、勤務先のルールを確認する必要があります。年次有給休暇の計算には、公休日、休業日、休暇日は含まれない点に注意が必要です。

有給休暇の消化率

日本の医師の有給休暇の消化率は一般的に低く、約47.2%の勤務医が年間3日以下の有給休暇しか取得できていません。医療現場の忙しさや、有給を取ることに対するためらいを生む職場文化などが理由とされています。

年間で1日も有給休暇を取得しない医師もいると報告されています。他の職種と比較しても、医師は有給を取得しにくい環境です。

医師が有給休暇を取得しにくい理由

医師が有給休暇を取得しにくい理由は、複数の要因が影響しています。主な要因は以下のとおりです。

- 医師特有の労働環境

- 医療機関の体制

複合的な要因が絡み合い、医師の有給休暇取得を困難にしています。

医師特有の労働環境

医師特有の労働環境は、他の職業に比べて特殊で厳しいため、有給休暇の取得が難しいことが多いです。患者さんの健康や命を守る重大な責任を担っていることに起因しています。

多くの医師が長時間労働を余儀なくされます。 病院によっては、夜間や週末にも勤務する必要があり、当直や夜間勤務が多いことが普通です。患者さんの急変に対応するため、休日でも呼び出されることがあります。

病院内の人員不足や、他のスタッフに迷惑をかけたくない責任感から自ら休暇を取得しづらい文化も根強いです。研修医や若手医師は勤務時間が長くなりがちで、休暇を取ることがさらに困難になります。

医師は自分の健康やプライベートな時間を犠牲にして、仕事を優先することが多くなります。医師の労働環境の厳しさが、有給休暇を取りにくい大きな要因です。

医療機関の体制

医療機関では医師の有給休暇取得は困難です。理由のひとつに、人員の不足が挙げられます。医師一人ひとりに課される業務量が増加し、休暇が取得しづらい環境です。緊急手術や治療が必要な場合、医師が不在だと支障をきたすため、医療機関は有給休暇の取得を抑制する傾向にあります。

医療機関のスケジュールの複雑さも休暇取得をとりにくい理由のひとつです。代替医師を探す必要が出てくるため、経営側からの圧力も存在します。看護師や技師など他の医療スタッフとの協調も欠かせないため、スケジュール調整が休暇取得の大きな障害となっています。

» おすすめの病院向け勤怠管理システム

医師自身の強い責任感も、休暇の取得を躊躇させる原因のひとつです。患者への影響を考慮するあまり、休みを取ることが難しい風土が根付いています。シフト制ではない場合、有給休暇の取得計画自体が立てにくいです。さまざまな要因が複合して、医師が有給休暇を取得しにくい体制になっているのが実情です。

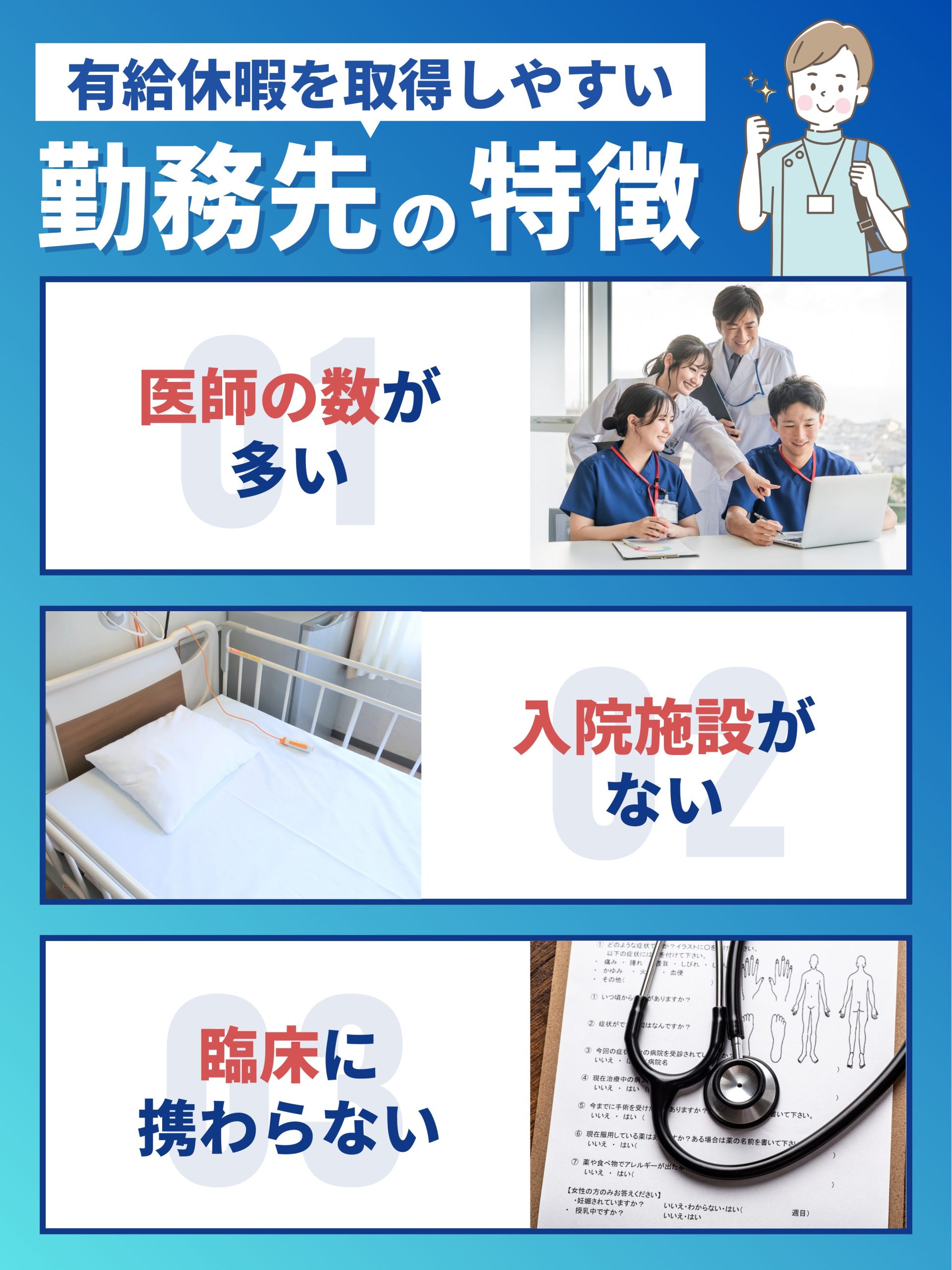

医師が有給休暇を取得しやすい勤務先の特徴

医師が有給休暇を取得しやすい勤務先には、特定の特徴があります。有給休暇を取得しやすい特徴は以下のとおりです。

- 医師の数が多い

- 入院施設がない

- 臨床に携わらない

医師の数が多い

医師の数が多い勤務先では、有給休暇を取得しやすい環境が整っています。医師一人あたりの患者数が相対的に少ないため、個々の医師の負担が軽減されます。

医師が多ければシフト調整がしやすくなり、休暇を取る際に他の医師がカバーしやすくなるのです。非常勤医師を雇用する余裕も生まれ、休暇中の業務をサポートする体制が整いやすくなります。医師同士の協力体制もより整っているため、スムーズに休暇を取得することが可能です。

入院施設がない

入院施設がない勤務先は、入院患者の管理が必要ないため、医師の急な休暇にも柔軟に対応できます。クリニックや診療所で働く医師は、夜間や休日の当直がなく、日勤のみで勤務が終わるのが一般的です。

定時で仕事が終わることもあり、家庭や趣味、自己研鑽など個人の時間を大切にできるメリットがあります。外来患者のみを対象とした人員配置のため、代替医師の手配もしやすく、急な予定変更にも対応しやすい環境です。

緊急対応が少ないため予定通りに有給休暇を取得しやすく、メンタルヘルスの保持やワークライフバランスを維持しやすくなります。

臨床に携わらない

臨床に携わらない医師は、治療や診療を行わないため、有給休暇の取得が比較的しやすい環境です。臨床とは、患者さんの診療や治療に直接関わる医療活動のことを指します。

研究職や管理職、公衆衛生や保健所勤務などの公共医療関連職、医学教育や医療コンサルタントなどが挙げられます。医療機器企業や製薬会社に勤務する医師や、別の分野で専門的な仕事をしている医師も、有給休暇を取得できることが多いです。

仕事とプライベートのバランスを保ちやすい環境が整っていることが、有給休暇の取得しやすさにつながります。

医師が有給休暇を取りやすい診療科目

医師が有給休暇を取得しやすい診療科目には特徴があります。有給休暇を取得しやすい診療科目は以下のとおりです。

- 一般内科

- 小児科

- 麻酔科

ワークライフバランスを重視する医師にとって、休暇取得のしやすさは大きな魅力です。ライフスタイルに合わせた診療科目を選ぶことは、ストレスの少ない働き方につながります。

一般内科

一般内科は患者の健康管理や慢性疾患のケアを行う診療科であり、緊急性が低いケースが多いのが特徴です。外来診療は予約制が可能で、患者さんの流れが安定していて計画的にスケジュールを組めます。

院内の他科との連携もスムーズで、スケジュール調整をしやすいため有給休暇の取得計画を立てやすくなります。一般内科医は、幅広い疾患に対応できる知識と経験を持っているため、業務を他の医師に引き継ぎやすいです。

小児科

小児科は予定診療や予防接種が多いため、仕事のスケジュールを事前に計画しやすく、時間をコントロールしやすいです。重篤な急患が比較的少ないため、シフト調整がしやすいメリットもあります。

季節によって病気のピークを迎えることも小児科の特徴ですが、オフシーズンは仕事が落ち着くため、休暇を取りやすくなります。スタッフ間で互いにカバーし合う体制が整っている場合が多く、有給休暇を取得しやすい環境です。

大学病院や専門病院などでは、研究や教育に携わる機会もあり、臨床以外の活動に柔軟に時間を割くことが可能です。

麻酔科

麻酔科は手術スケジュールが事前にはっきりしているため、有給休暇を取りやすいです。シフト制の勤務が多く、手術が予定されていない日は計画的に休暇を取れます。

緊急手術の必要がない限り、休暇の取得が比較的容易です。他の麻酔科医と連携してスケジュールを調整し、有給休暇が取得しやすい環境になっています。代替医師の配置が比較的容易で、手術のスケジュール調整をスムーズに行いやすいのも特徴です。

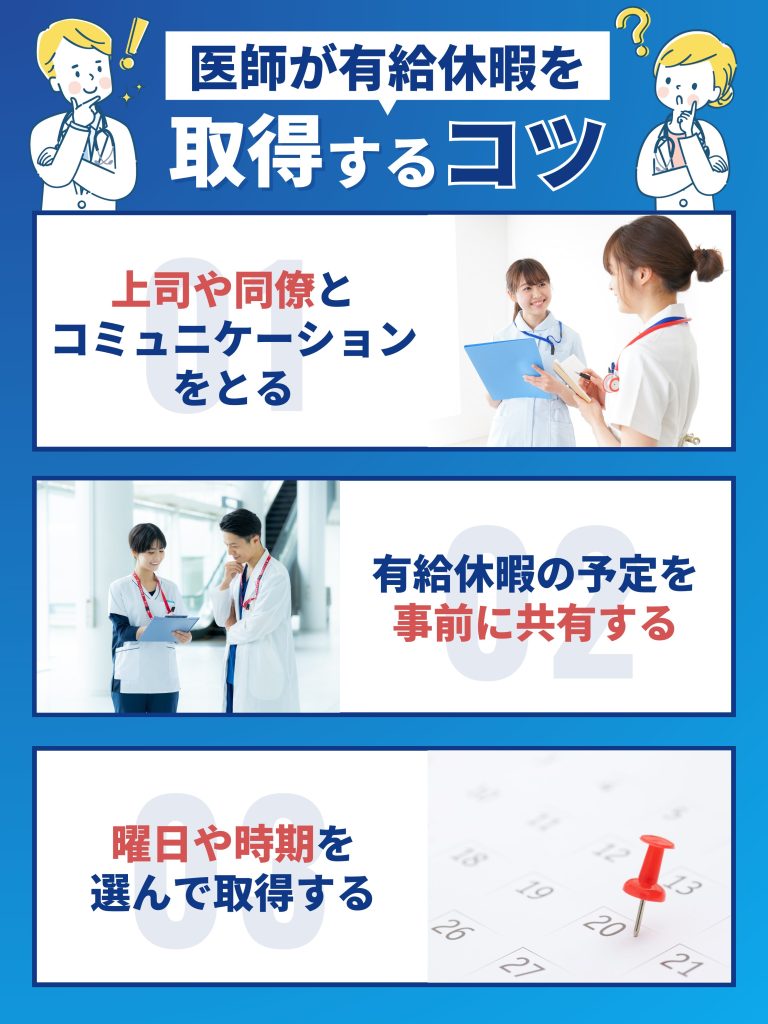

医師が有給休暇を取得するコツ

医師は患者の命を預かる責任があるため、有給休暇の取得が難しいと考えられています。医師自身の健康維持や仕事のパフォーマンス向上のためにも、適切な休息は不可欠です。医師が有給休暇を取得するコツは、下記のとおりです。

- 上司や同僚とコミュニケーションを取る

- 有給休暇の予定を事前に共有する

- 曜日や時期を選んで取得する

上司や同僚とコミュニケーションを取る

医師が有給休暇を円滑に取得するには、上司や同僚とのコミュニケーションが欠かせません。上司や同僚に休暇の必要性を伝えましょう。定期的なミーティングで休暇の話題を取り上げ、休暇取得の重要性を説明すると効果的です。

実際に有給休暇を取得する際は、業務の状況や予定を共有し、チーム内でのサポート体制を整えます。丁寧に業務の引き継ぎをし、休暇中の緊急連絡先を伝えます。休暇取得後は、感謝の気持ちを伝えましょう。

自分だけでなく、他のスタッフの有給休暇取得を支援する姿勢も重要です。同僚と助け合うと、次回の休暇を取得しやすくなります。上司の積極的な有給休暇取得は、部下の有給休暇取得促進に効果的です。職場全体で有給休暇を取得しやすくすることが、医師の有給休暇取得を円滑にするコツです。

有給休暇の予定を事前に共有する

休暇中の業務を円滑に進めるためにも、有給休暇の予定を事前に共有しましょう。上司や同僚に早めに有給休暇の予定を伝えると、業務を調整しやすくなります。休暇カレンダーや共有スケジュールを活用し、業務の引き継ぎ内容を明確化しましょう。患者の予約状況を考慮した日程調整も重要です。個人情報保護法(日本では個人情報の保護に関する法律)を遵守し、患者情報の共有は必要最小限を意識して引き継ぎを行ってください。

長期休暇の場合は、より早めの共有を心がけましょう。緊急時の連絡方法を確認しておくと安心です。休暇後の業務再開に向けた準備も事前に共有しておくと、スムーズに仕事に戻れます。定期的なミーティングで、有給休暇の予定を共有する方法も効果的です。

休暇の理由を適切に説明し、周囲の理解を得てください。他のスタッフの休暇予定も把握して調整すると、チーム全体でバランスの取れた有給休暇取得が可能になります。医療現場での業務の継続性を保ちながら、チーム全体で有給休暇が取得しやすい環境を作りましょう。

曜日や時期を選んで取得する

医師が有給休暇を取得する際は、曜日や時期などの適切な選択が重要です。適切なタイミングを選べば、効率的に休暇を取得しリフレッシュできます。下記の点に注意して日程を選びましょう。

- 外来診療の少ない曜日を選ぶ

- 長期休暇と組み合わせる

- 患者数の少ない時期を選ぶ

- 同僚の休暇予定と調整する

- 手術や重要な会議がない日を選ぶ

- 当直や夜勤の翌日は避ける

- 学会や研修会の前後を利用する

担当や状況に応じて適切な曜日や時期を選べば、スムーズに有給休暇を取得できます。有給休暇取得時は、患者の診療に支障が出ないよう、代診医の手配やスケジュール調整を徹底する必要があります。医療現場の特性を考慮しながら、自身のニーズに合わせた休暇計画を立てましょう。

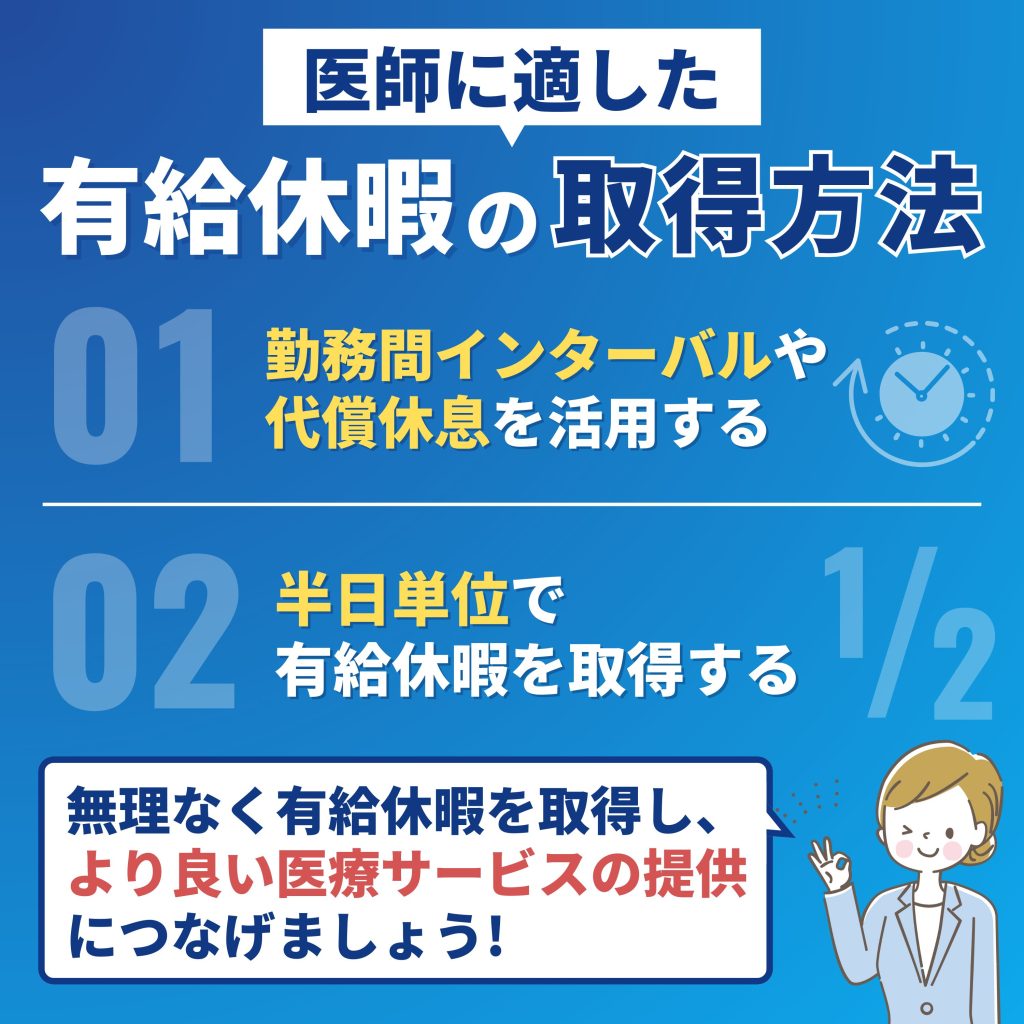

医師に適した有給休暇の取得方法

医師に適した有給休暇の取得方法は、下記のとおりです。

- 勤務間インターバルや代償休息を活用する

- 半日単位で有給休暇を取得する

無理なく有給休暇を取得し、より良い医療サービスの提供につなげましょう。

勤務間インターバルや代償休息を活用する

勤務間インターバルや代償休息を活用すると、医師の有給休暇が取りやすくなります。勤務間インターバルとは、勤務終了から次の勤務開始までの間に一定時間の休息を確保する制度です。医師の疲労回復や健康維持が期待できます。医療ミスの防止や集中力の向上、ストレスの軽減のためにも重要です。

勤務間インターバルが確保できない場合は、代償休息を設けましょう。代償休息は次の勤務日以降に取得できるため、柔軟な対応が可能です。

勤務間インターバルや代償休息を取得しやすくするために、勤務シフトの見直しや人員配置の工夫をしてください。医療機関の規模や診療科によって導入の難易度が異なるため、医療スタッフ全体での協力が不可欠です。

半日単位で有給休暇を取得する

医師がスムーズに有給休暇を取るために、半日単位での取得も検討しましょう。半日単位の有給休暇は、午前休や午後休として利用できます。急な予定に対応しやすい点が魅力です。通院や子どもの行事参加などにも活用しやすくなります。業務への影響を最小限に抑えられるため、同僚や担当患者への配慮も可能です。

連続した有給休暇が取りにくい場合の代替手段としても有効です。半日単位でも有給休暇を取得すると、有給休暇の消化率も向上します。医師の働き方改革に貢献できる点も魅力です。

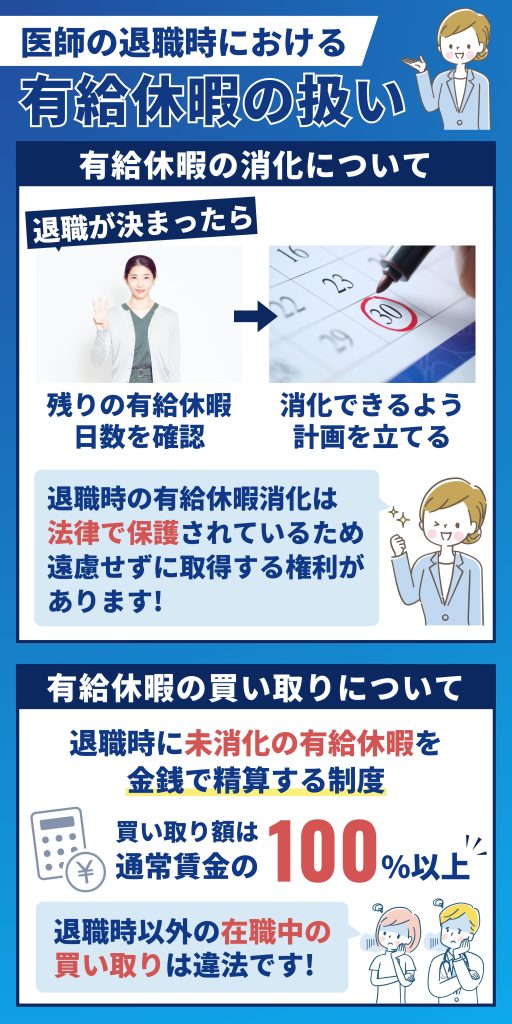

医師の退職時の有給休暇

医師の退職時における有給休暇の扱いについて、下記のポイントを紹介します。

- 有給休暇の消化について

- 有給休暇の買い取りについて

有給休暇の消化について

医師の有給休暇の消化は、退職時に重要な手続きの一つです。退職が決まったら、まず残りの有給休暇日数を確認しましょう。退職日までに消化できるよう計画を立ててください。有給休暇の取り方としては、下記の方法がおすすめです。

- 退職日までに順次取得する

- 退職日前にまとめて取得する

- 退職日を有給休暇取得に合わせて調整する

- 有給休暇の計画的付与制度を活用する

退職時の有給休暇消化は法律で保護されているため、遠慮せずに取得する権利があります。就業規則や社会保険の継続期間なども考慮しましょう。不明な点がある場合は、人事部門に確認してください。

有給休暇の買い取りについて

有給休暇の買い取りとは、退職時に未消化の有給休暇を金銭で精算する制度です。有給休暇の買い取りは原則禁止ですが、退職時は例外的に認められており、医師にとっても重要な選択肢です。ただし原則として、できる限り退職前に有給休暇を消化してください。

有給休暇の買い取りには、労使双方の合意が必要です。買い取り金額は税金や社会保険料控除の対象になります。退職金とは別に計算されるため、注意してください。買い取りの上限は医療機関によって異なるため、事前に確認しましょう。

注意点として、退職時以外の在職中の有給休暇買い取りは違法です。退職時に限り認められる制度なので、誤解のないようにしましょう。

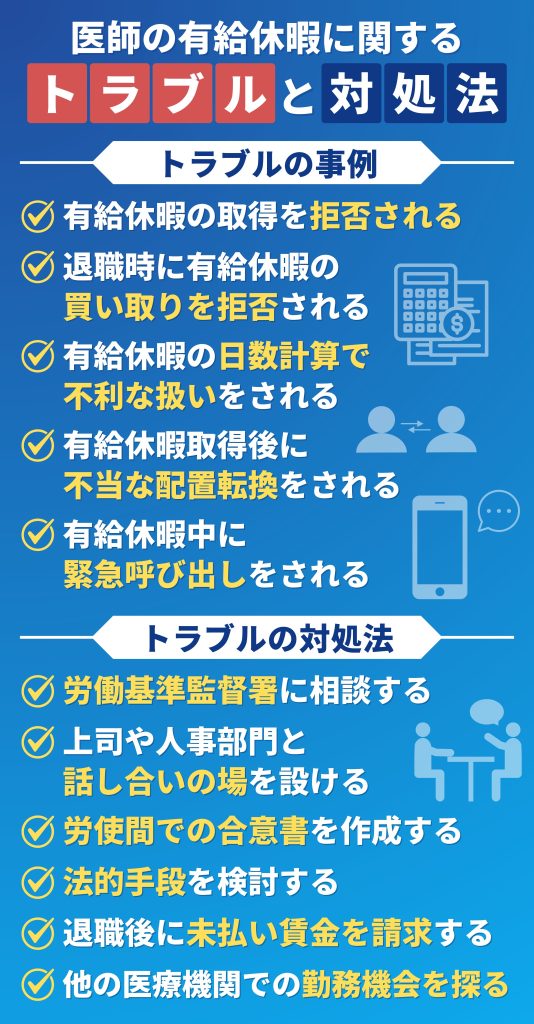

医師の有給休暇に関するトラブルと対処法

医師の有給休暇に関するトラブルが、多くの医療機関で発生しています。医師の権利を侵害する可能性があるため、適切な対処が必要です。具体的なトラブル事例や対処法を紹介します。

トラブルの事例

医師の有給休暇に関するトラブルとして、下記の事例が報告されています。

- 有給休暇の取得を拒否される

- 退職時に有給休暇の買い取りを拒否される

- 有給休暇の日数計算で不利な扱いをされる

- 有給休暇取得後に不当な配置転換をされる

- 有給休暇中に緊急呼び出しをされる

有給休暇中のトラブルは、医師の権利を侵害するだけではありません。医師の心身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。有給休暇は労働者の権利として法律で保障されているため、不当な扱いを受けた場合は適切に対処しましょう。

トラブルの対処法

有給休暇に関してトラブルが発生した場合、適切な対処が必要です。まずは労働基準監督署への相談をおすすめします。労働基準監督署は労働者の権利を守る公的機関です。専門的なアドバイスを受けられます。労働組合や産業医に助言を求める方法も効果的です。

上司や人事部門と話し合いの場を設けることも大切です。有給休暇取得の重要性を説明し、理解を求めましょう。話し合いの際は、代替案の提案も効果的です。分割取得や他の日程での取得などを提案しましょう。他に有給休暇に関するトラブルの対処法として、下記も有効です。

- 労使間での合意書を作成する

- 法的手段を検討する

- 退職後に未払い賃金を請求する

- 他の医療機関での勤務機会を探る

医師の働き方改革と有給休暇

近年医師の働き方改革が進んでいます。政府の働き方改革の影響や有給休暇の取得義務化の動き、労働時間短縮の取り組みについて詳しく紹介します。

» 医師の労働時間とは?現状と未来を解説!

政府の働き方改革の影響

政府の働き方改革により、医師の労働環境が大きく変化しました。医師の働き方改革として、下記の取り組みが挙げられます。

- 時間外労働の上限を設定

- 勤務間インターバル制度の実施

- 複数主治医制度の実施

政府による施策により、医師の労働時間短縮の推進が期待されます。施策をスムーズにすすめるためには、地域医療提供体制の見直しなど、医療現場全体の変革が必要です。

» 医師の働き方改革!時間外労働上限規制に向けた課題

有給休暇の取得義務化の動き

有給休暇の取得義務化は、医師の働き方改革の一つです。2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の有給休暇取得が義務化されました。医療機関も対象であり、医師の有給休暇取得を促進する動きが広がっています。厚生労働省の医療機関向けのガイドラインを確認しましょう。

» 労働時間ガイドラインの基礎知識や運用方法を詳しく解説!

医師の総労働時間削減が期待されていますが、実際に有給休暇の取得率を向上させるためにはさまざまな課題があります。例として代替医師の確保や業務効率化などが挙げられます。有給休暇取得状況の見える化や、取得しやすい職場環境づくりも重要です。

医療機関全体で有給休暇取得の重要性を認識し、医師が安心して休暇を取れる環境を整えましょう。

» 労働時間管理の重要性とメリット|管理方法や注意点をチェック!

労働時間短縮の取り組み

医療機関では、さまざまな取り組みを通じて医師の労働時間を減らす努力をしています。労働時間短縮のための主な取り組みは、以下のとおりです。

- 当直明けの勤務免除

- 連続勤務時間の上限設定

- 勤務間インターバルの確保

- ICTの活用

医師の労働時間短縮は簡単ではありません。医療の質を維持しながら、効率的に業務を運営する必要があるからです。医療機関によっては、柔軟な勤務体制の導入や診療時間の見直しなどもしています。医師の増員や業務プロセスの見直しにより、一人あたりの負担を減らす工夫が必要です。

» 違法な当直明け勤務を防ぐポイントと対策

医師の有給休暇に関するよくある質問

医師の有給休暇に関するよくある質問と回答をまとめます。

- 医師が有給休暇を取得する際の注意点は?

- 有給休暇を取得しやすい医療機関の見つけ方は?

- 忙しくて有給休暇が取得できないときの対処法は?

- 有給休暇の取得によって職場で不利になることはある?

- 非常勤医師でも有給休暇は取得できる?

医師が有給休暇を取得する際の注意点は?

医師が有給休暇を取得する際の注意点は、下記のとおりです。

- 患者の診療スケジュールを十分に考慮する

- 緊急時の対応体制を確保する

- 同僚医師に十分な引き継ぎを行う

- 長期休暇時は代診医を手配する

注意点を抑えれば、医師も安心して有給休暇を取得できます。休暇をしっかり取ると、心身がリフレッシュでき、より良い医療の提供につながります。

有給休暇を取得しやすい医療機関の見つけ方は?

有給休暇を取得しやすい医療機関を見つけるには、いくつかのポイントに注意して医師の求人を探しましょう。確認すべきポイントは、下記のとおりです。

- 有給休暇の取得率

- 働き方改革への姿勢

- 職場の雰囲気

- 離職率

- 労働組合の有無

忙しくて有給休暇が取得できないときの対処法は?

忙しくて有給休暇が取得できないときの対処法は、下記のとおりです。

- 業務の優先順位を見直す

- 同僚や上司に協力を求める

- チームで業務を分担する

- 半日単位や時間単位で有給休暇を取得する

- 代休や振替休日を活用する

- 勤務間インターバルを活用する

対処法を組み合わせれば、忙しい中でも有給休暇を取得できます。自身の状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

有給休暇の取得によって職場で不利になることはある?

基本的に有給休暇の取得によって職場で不利になることはありません。法律上、有給休暇の取得を理由に不利益な扱いをするなどの行為は禁止されています。ただし、有給休暇の取得を理由に昇進や昇給で不利になるケースも見られます。違法行為ですが、実際に起こっている事実は否定できません。

もしも有給休暇の取得によって不当な扱いを受けた場合は、労働基準監督署などへの相談をおすすめします。有給休暇は労働者の権利であるため、適切に行使しましょう。

非常勤医師でも有給休暇は取得できる?

非常勤医師でも有給休暇を取得できます。労働基準法にもとづき、非常勤医師にも有給休暇の権利が認められているからです。

非常勤医師の有給休暇取得には、いくつかの条件があります。6か月以上継続して勤務し、全労働日に対して8割以上の出勤が必要です。勤務日数や勤務時間に応じて、常勤職員と比例的に付与日数が決定されます。勤務形態や雇用契約によって付与条件や日数が異なるため、勤務先の規定を確認しましょう。

有給休暇を取得する際は、常勤医師と同様に手続きをしてください。非常勤でも有給休暇の取得は権利であり、正当な理由なく拒否できません。適切なタイミングで申請しましょう。

まとめ

医師が有給休暇を取得する際は、勤務年数や勤務日数に基づいて年次有給休暇の日数が計算されます。しかし、医師の有給休暇の消化率は低く、特有の労働環境や医療機関の体制に起因していると考えられます。

一方で、医師が多い勤務先や、入院施設がない場所、臨床から離れた職場では、比較的有給休暇の取得がしやすいです。診療科目によっても差があり、一般内科、小児科、麻酔科などでは有給が取りやすい傾向にあります。

医師が働きやすい環境を整えることは、医療の質を向上させるためにも極めて重要です。有給休暇取得のしやすさを改善することは、医療界全体にとっても重要な課題と言えます。

» 病院向け勤怠管理システムとは?メリットと選び方