【医療業界のIT化】現状・課題・メリットについて解説|IT化の具体例も紹介!

人手不足や長時間労働などを解消するために、医療ITを導入する企業が増えていますが、導入に不安を感じる方は多いです。医療ITは、業務効率化や患者サービスの向上に大きく貢献します。電子カルテやオンライン診療など、さまざまな分野で活用できます。勤怠管理システムを導入すれば労務管理も効率的です。

この記事では、医療ITの概要や現状、課題、メリット、具体的な活用例まで幅広く解説します。記事を読めば、医療ITの全体像を把握し、勤怠管理システムを含む医療ITの導入に向けた具体的なイメージを持てます。

医療ITとは医療分野において情報技術(IT)を活用すること

医療ITとは、医療分野で情報技術を活用することです。医療ITは電子カルテによる情報管理や遠隔医療のサポート、医療事務の効率化、医療安全の向上などが可能です。医療従事者の負担軽減と患者サービスの向上が期待できます。

ITとICTの違い

ITとICTの違いは、ITがデータの処理や管理に重点を置くのに対し、ICTは通信やネットワークの側面も含みます。医療分野ではICTが一般的になり、医療現場でのデータ管理や情報共有、遠隔医療などの通信技術の重要性が高いです。

ITとICTには違いがありますが、どちらも医療分野のデジタル化に欠かせない技術です。

» 医療の質向上や業務効率化につながる医療ICTとは?

医療ITの重要性

医療ITは、現代の医療現場において重要な役割を果たしています。患者の安全性を高め、医療の質を向上させる大きな助けとなります。医療ITを導入すれば、医療情報を効率的に管理できて、関係者間で情報共有が可能です。医療ミスを減らし、診断の精度を上げられます。

以下の効果も期待できます。

- 医療コストの削減

- 業務の効率化

- 遠隔医療やオンライン診察

- 予防医療の推進

医療ITは、患者の利便性と満足度を高めることも可能です。医療従事者の負担を軽減し、働き方改革を促進できます。医療機関同士の連携を強化し、地域医療の充実にも役立ちます。医療ITにより、個々の患者に合わせた最適な医療の提供が可能です。

医療ITを推進すれば、医療サービスの質と効率性が大幅に向上し、患者中心の医療を実現できます。

医療業界のIT化の現状

医療業界のオンライン診療は急速に普及しています。医療画像管理システムや医療事務システムの導入率が高いです。AIやIoTを活用した最新技術の導入も増えており、医療サービスの効率化と質の向上が進んでいます。

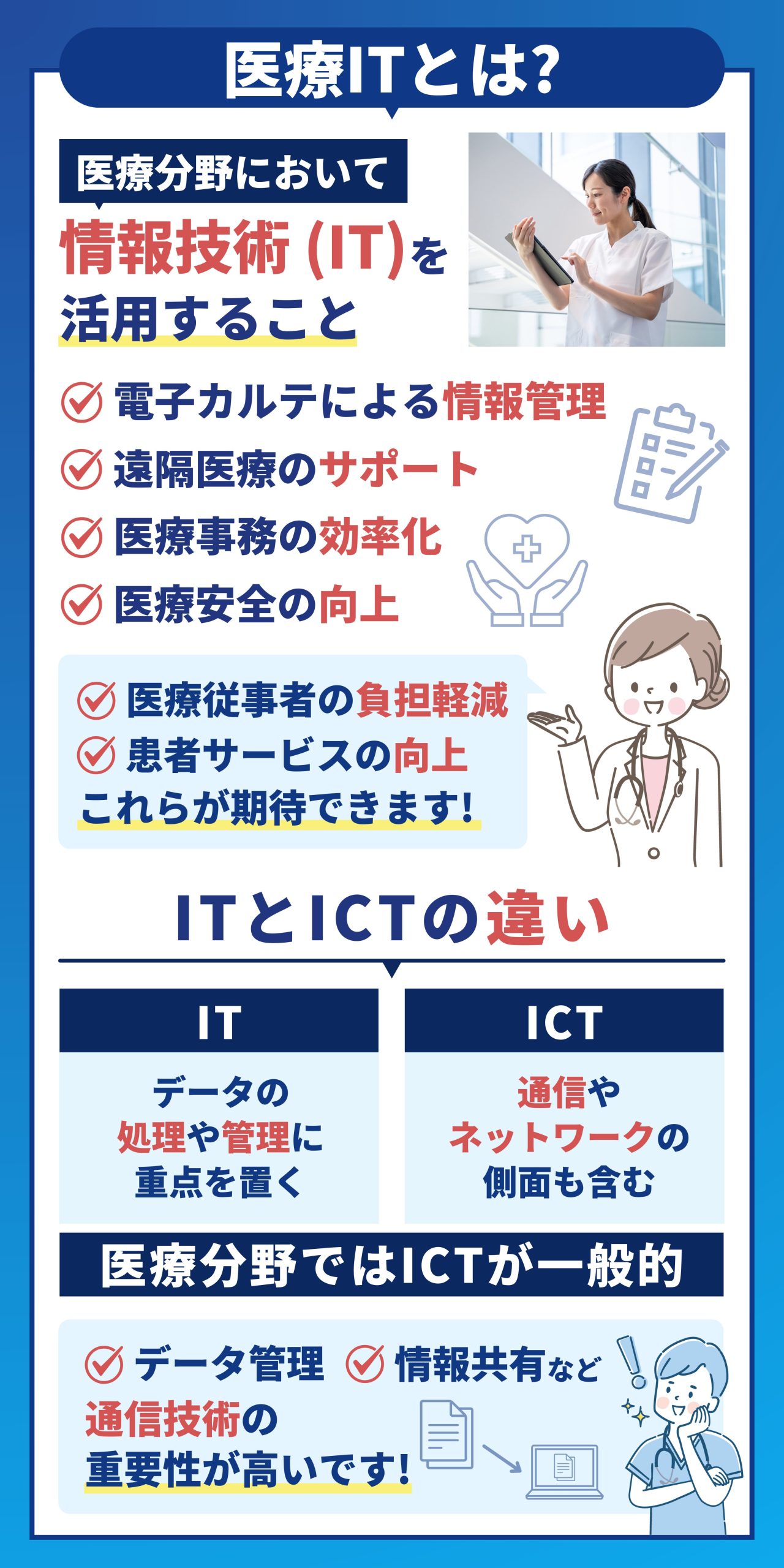

電子カルテシステムの普及状況

電子カルテシステムの導入率は病院全体で約57%、一般診療所で約50%です。大規模病院での普及が顕著で、400床以上の病院では約91%に達しています。導入率は年々増加傾向ですが、伸び率は鈍化しています。中小規模の病院や診療所では、電子カルテシステムの導入や運用時のコストが課題です。

» 厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」(外部サイト)

地域や診療科によって普及状況に差があります。都市部の大規模病院では導入が進んでいますが、地方の小規模医療機関では遅れています。運用性の確保や標準化が今後の課題です。最近は、クラウド型電子カルテシステムの導入が増加しています。初期費用を抑えつつ、最新システムの利用が可能です。

電子カルテと連携した、以下の医療ITシステムの導入も進んでいます。

- 医療画像管理システム

- オーダリングシステム

- 看護支援システム

システムとの連携により、医療現場の効率化がさらに進みます。

地域医療情報連携ネットワークの現状

地域医療情報連携ネットワークは全国で約250のシステムが稼働しており、参加する医療機関は年々増加中です。主に患者の情報共有や、診療に関する情報のやり取りに使われています。災害が起きたときにも役立ちます。

ただし地域ごとにシステムが異なるため、お互いはつながりにくく、個人情報も守りにくいです。利用時には個人情報保護法を順守できるようにする必要があります。システムの導入にはお金がかかり、小さな病院が参加できていないのも現状です。患者の同意を得る方法がバラバラであることも問題になっています。

問題を解決するために、国や自治体がお金を出し、ネットワークを広めるための取り組みをしています。地域医療情報連携ネットワークは、医療の質を高めるのに大切ですが、改善が必要な点も多いです。

オンライン診療の普及と現状

オンライン診療の普及は、オンライン診療料の新設やCOVID-19の流行後に加速しました。2021年3月の時点で、約15%の医療機関がオンライン診療を実施しており、患者や医療機関にとって効率的な診療方法です。

オンライン診療は、慢性疾患の継続的な管理に適しています。地方や過疎地域の医療へのアクセスの改善にも役立ちます。オンライン診療は初診から可能です。ただしプライバシーやセキュリティの問題が指摘されています。対面診療との併用をおすすめします。詳細は厚生労働省のホームページで内容を確認してください。

» 厚生労働省(外部サイト)

法整備や技術の発展により、オンライン診療はさらに普及する予定です。患者と医療機関の双方にとって、より便利で効果的な診療方法としての定着が期待されています。

» 医療業界が抱える問題を解決する医療DXとは?

新型コロナウイルス流行による変化

新型コロナウイルスの流行により、医療業界のIT化が大きく加速しました。オンライン診療やテレワーク、感染対策のデジタル化、患者データの電子化・共有などが急速に普及しています。大規模病院におけるテレワーク導入の広がりは、医療従事者の柔軟な勤務体制を実現し、感染リスクの低減にも貢献しています。

オンラインでの医療従事者教育・研修が増加したため、密を避けながら必要な知識やスキルの習得が可能です。ただし、労働基準法にもとづき働き方の変化による適切な労働環境の整備が必要です。クラウドベースの医療情報システムの活用は、場所を問わず必要な情報にアクセスできるため、業務の効率化が期待できます。

» 医療情報システムとは?導入メリットと選び方を完全解説!

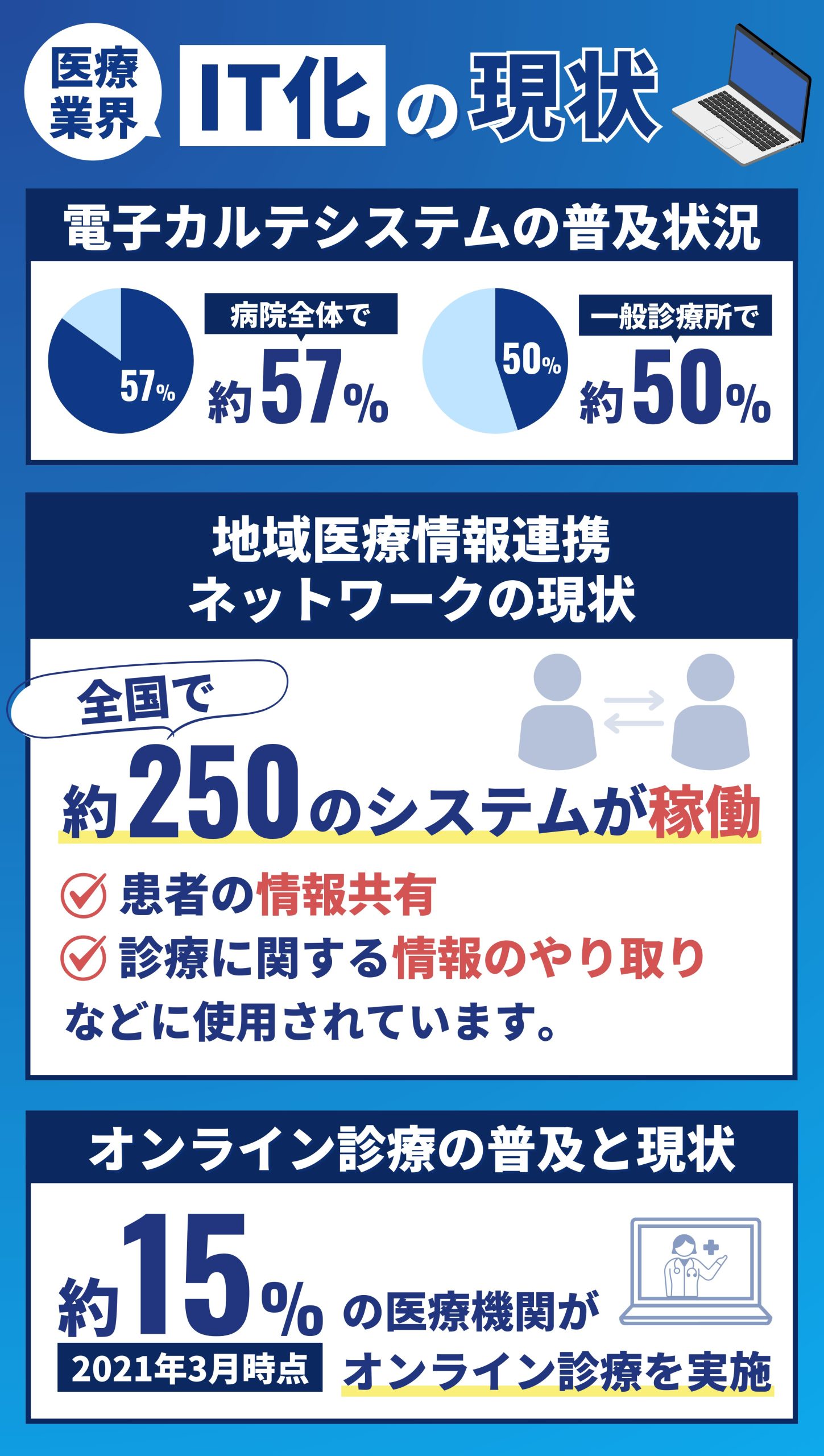

医療業界のIT化における主な課題

医療業界のIT化における主な課題を紹介します。

- スタッフのITリテラシーが低い

- 既存システムとの統合が難しい

- 強固なセキュリティ対策が必要になる

- 高額な初期費用がかかる

- 人材不足が深刻化している

スタッフのITリテラシーが低い

スタッフのITリテラシーが低いことは、病院への勤怠管理システムの導入において大きな課題です。多くの医療機関では、新しいシステム導入への抵抗や、ITツールの活用方法を理解できていないなどの問題が見られます。

業務多忙でIT研修の時間確保が難しく、医療特有の専門用語とIT用語の理解に時間がかかることが原因です。セキュリティ意識が低いと、情報漏えいのリスクが高まります。システム更新や新機能の習得に時間がかかり、IT部門とのコミュニケーションギャップが生じやすいです。

課題を解決するためには、IT教育や使いやすいインターフェースの採用、専門スタッフによるサポート体制の整備などが重要です。スタッフのITリテラシー向上は、勤怠管理システムの円滑な導入と運用に不可欠な要素と言えます。

既存システムとの統合が難しい

既存システムとの統合は、病院の勤怠管理システムを導入する際の大きな課題です。多くの病院では、さまざまなシステムが稼働し、新しいシステムをスムーズに導入することが難しいです。問題は、既存のシステムと新しいシステムの互換性にあります。

データ形式の違い、通信方法の不一致、セキュリティポリシーの相違などが統合を困難にしています。互換が困難で、新旧システム間でのデータのやり取りがスムーズにできません。既存システムが古いタイプだと、新しいシステムとの連携がさらに難しいです。

システムの統合には多くの時間と労力、費用がかかります。課題を解決するためには、システム導入前に十分な調査と計画が必要です。既存システムの状況を把握し、新システムとの連携方法を慎重に検討することが大切です。場合によっては、既存システムの更新や改修も視野に入れる必要があります。

強固なセキュリティ対策が必要になる

病院の勤怠管理システムにおいて、強固なセキュリティ対策は必要不可欠です。患者の個人情報や医療データを守るには、高度な保護措置が求められ、以下のような対策が必要です。

- アクセス制御

- データの暗号化

- 不正アクセス検知

- マルウェア対策

- バックアップ

対策を行うと、サイバー攻撃やデータ漏えいのリスクを減らせます。スタッフがセキュリティの重要性を理解し、正しい使い方を身に付けることも大切です。定期的に専門家によるチェックを受け、システムの弱い部分を直すことも忘れてはいけません。

万が一の事態に備え、データを復旧する計画も立てておく必要があります。病院の勤怠管理システムでは、患者の大切な情報を守るために、さまざまな角度からセキュリティ対策を講じることがおすすめです。

» 【病院へのサイバー攻撃】実態と効果的な対策方法を解説

高額な初期費用がかかる

病院の勤怠管理システムを導入する際には、高額な初期費用が大きな課題で、以下のような費用が発生します。

- ハードウェアの購入費用

- ソフトウェアのライセンス料

- システム構築や設定に必要な専門技術者の費用

- スタッフのトレーニング費用

- セキュリティ対策のための追加費用

高額な初期投資は、特に中小規模の医療機関にとっては大きな負担です。長期的に見ると業務効率の向上やコスト削減につながる可能性もあり、慎重に検討することをおすすめします。

人材不足が深刻化している

医療現場では、IT専門知識をもつ人材の不足により、新しい技術やシステムの導入が進んでいない医療機関が多く存在します。IT化が進まない状況は、地方や中小病院で見られます。医療従事者の高齢化や人手不足により、新しいITシステムを学んで導入する時間的な余裕がないためです。

» 医療の人手不足の解決策を徹底解説!

» 医療のIT化が進まない理由とは?現状と対策について解説

IT導入後のサポート体制の未整備や、新しい技術に抵抗感をもつ職員が多いこともIT化が進まない要因です。医療業界の人材不足を解消するには、IT人材の育成や確保が不可欠です。ただし、IT知識だけでなく、医療の知識を併せもつ人材が求められます。

» 医療従事者が不足している原因と現状からわかる課題を解説

医療業界のIT化で期待されるメリット

医療業界のIT化で期待されるメリットは、以下のとおりです。

- 素早く正確に情報を共有できる

- データ活用で正確に診断できる

- 業務効率を改善できる

- 患者の利便性と満足度が向上する

- コストが削減できる

- 研究・開発分野へ活用できる

- BCP対策を強化できる

素早く正確に情報を共有できる

素早く正確に情報を共有できることは、医療ITのメリットです。患者の健康と安全を守るために、重要な役割を果たします。

医療ITを取り入れると、以下のような情報共有が可能です。

- リアルタイムな患者情報や診療記録

- 医療機関間の情報

- 診療や治療経過の追跡情報

- 検査結果や画像データ

素早く正確な情報共有により、スタッフは患者に最適な治療ができます。緊急時には迅速に情報を伝達でき、他の職種のスタッフとのコミュニケーションも円滑になります。紙の記録と比べてミスや漏れが減るため、医療の質と安全性が上げることが可能です。

遠隔地の専門医との相談も素早くできるため、より高度な医療を提供できます。患者の過去の診療履歴を瞬時に参照でき、一貫性のある継続的な医療を提供できます。

データ活用で正確に診断できる

データを活用すると、より正確な診断が可能です。診療データの蓄積と分析により、患者の状態を詳細に把握できます。AIを用いた画像診断支援システムは、人間の目では見逃しがちな微細な異常を検出可能です。臨床決断支援システムは、医師の診断をサポートして医療ミスを減らせます。

患者の経過や治療効果も定量的に評価できて、より適切な治療方針を立てることが可能です。データ活用により、診断精度が向上し、患者に対してより良い医療を提供できます。

業務効率を改善できる

病院の勤怠管理システムを導入すれば、業務効率を上げることが可能です。手作業による事務処理時間が削減され、医療スタッフの負担が軽くなります。自動化によってヒューマンエラーを防ぎ、正確な勤怠管理も可能です。スケジュール管理が効率化され、患者の待ち時間を短縮できます。

» 病院向け勤怠管理システムとは?メリットと選び方

医療ITにより、スタッフはより多くの時間を患者ケアに充てることが可能です。遠隔医療による効率的な診療や在庫管理の最適化なども実現でき、病院全体の業務効率が大きく向上できます。

患者の利便性と満足度が向上する

医療ITの導入により、患者中心の医療サービスが実現し、利便性と満足度が大幅に向上します。オンライン予約システムを導入すれば、24時間いつでも予約が可能です。電子カルテを活用すれば、診療情報がスムーズに共有されて、患者は複数の医療機関を受診する際の手間が減ります。

ポータルサイトを通じて患者自身の医療情報にアクセスできるため、健康管理がしやすいです。遠隔医療の普及により、地方在住の患者でも都市部の専門医の診察を受けることが可能です。医療ITの導入は患者の利便性を高め、より質の高い医療を提供できるため、患者からの満足度の向上が期待できます。

コストが削減できる

病院の勤怠管理システムを導入すると、業務効率の向上や人件費の削減につながります。紙の勤怠管理から電子システムに移行すると、用紙代や印刷代、保管スペースにかかる費用を減らすことが可能です。勤怠データの入力や集計作業が自動化されるので、人件費を抑えられます。

勤怠データを電子化すれば、情報の検索や分析を容易にできます。スタッフの配置や労働時間の最適化も可能です。人員配置の効率化や残業代を削減できます。病院の勤怠管理システムは、直接的・間接的なコスト削減に貢献します。初期費用がかかりますが、長期的に見れば経済的メリットがあるのでおすすめです。

研究・開発分野へ活用できる

医療業界のIT化が進むと医療データの効率的な収集と分析が可能となり、研究・開発分野での活用が大幅に広がります。活用が期待できる主な分野は、以下のとおりです。

- AI技術を活用した診断支援システム

- 遺伝子解析や新薬開発

- 臨床試験のデータ管理

- 医療機器の性能向上

- 疫学研究や公衆衛生施策

患者の長期的な健康データの蓄積と分析が可能となり、個別化医療の実現に向けた研究が進みます。医療画像の解析技術が高まれば、より精度の高い診断支援システムの開発が可能です。バーチャルリアリティを用いた医学教育や手術シミュレーションの発展は、医療従事者の技術向上や安全性の確保に効果的です。

医療関連のIoTデバイス開発の進展により、患者の日常的な健康管理や遠隔医療の質が向上します。

BCP対策を強化できる

BCP対策を強化すれば、災害時や緊急時でも医療サービスを継続できます。BCP対策とは、災害やサイバー攻撃などに備えて事業が継続できるように準備しておくことです。法的な義務はありませんが、備えておくことで万が一の事態に対応できます。

主な対策は、以下のとおりです。

- 患者データのバックアップと迅速な復旧

- リモートワークによる業務継続性の確保

- クラウドシステムによるデータの分散保管

- 非常時の通信手段の確保

- 情報共有の円滑化

各対策を強化すれば、大規模な災害が発生した場合でも、病院の機能を維持できます。感染症対策として、非接触型システムを導入すると、スタッフや患者の安全を確保しながら業務を継続できます。IT化による人的ミスの軽減や業務効率化、リアルタイムのモニタリングによる早期異常検知なども可能です。

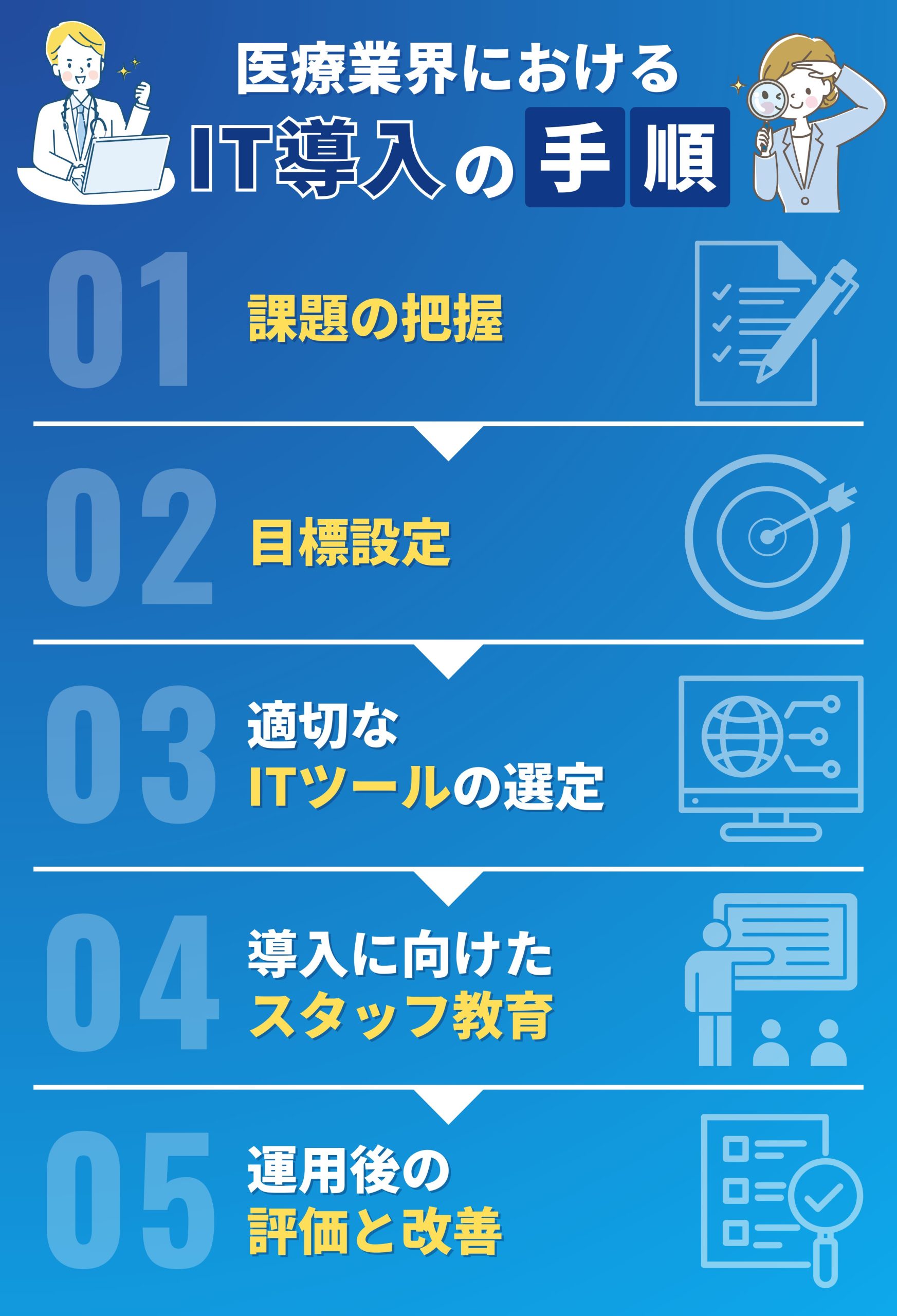

医療業界におけるIT導入の手順

医療業界におけるIT導入の手順は、以下のとおりです。

- 課題の把握

- 目標設定

- 適切なITツールの選定

- 導入に向けたスタッフ教育

- 運用後の評価と改善

1.課題の把握

IT導入を効率的に進めるには、現状を正確に把握し、問題点を明らかにする必要があります。課題の把握には、業務の分析や非効率な作業手順の発見、職員のパソコンスキルの確認などが効果的です。患者情報の管理方法や、情報セキュリティの対策状況の確認も重要です。

課題を丁寧に調べれば、新しいシステムを導入する際の問題点を事前に予測できるため、スムーズなIT導入につながります。

2.目標設定

IT導入においては、具体的な数値目標の設定が大切です。業務効率化につながる数値には、残業時間の削減率や勤務シフトの作成時間、人事関連の事務作業時間などがあります。患者サービスの向上も重要な目標です。待ち時間の短縮や、スタッフの接遇改善などが挙げられます。

コスト削減の目標額を具体的に決めると、システム導入の費用対効果を明確にできます。スタッフの働き方改革に関する目標も大切です。有給休暇取得率の向上やワークライフバランスの改善、勤務時間の適正化などが考えられます。データ活用による医療の質向上の指標も設定しましょう。

勤務実績データの分析は、業務の改善に有効です。システム導入後の評価基準を明確にすれば、PDCAサイクルを適切に回せます。長期的なIT戦略のロードマップを作成し、段階的な目標を設定しましょう。

3.適切なITツールの選定

適切なITツールの選定には、病院の規模や部門に合ったシステムの選択が大切です。選定する際の主な確認項目は、以下のとおりです。

- システム形態(クラウド型・オンプレミス型)の選択

- セキュリティ機能の確認

- 他システムとの連携性

- ユーザーインターフェースの使いやすさ

- 導入・運用コストの試算

- ベンダーのサポート体制の確認

- 拡張性や更新性の評価

- 法令遵守機能の確認

- 導入実績や評判の調査

4.導入に向けたスタッフ教育

IT導入に向けたスタッフ教育を効果的に実施すれば、システムの円滑な運用と業務効率の向上が期待できます。主な教育内容には、基本的な操作方法やセキュリティ対策、実践トレーニングなどがあります。スタッフ教育を効果的に進めるには、段階的なIT導入とフィードバックの収集が大切です。

ベテランスタッフによるサポート体制を構築し、質問や疑問に対応するヘルプデスクを設置しましょう。定期的な研修やフォローアップセッションを実施すると、スキルアップを継続的に支援できます。マニュアルやオンラインヘルプなど、スタッフがいつでも情報を参照できるような環境整備も必要です。

5.運用後の評価と改善

IT導入を効率的に進めるには、定期的な評価と改善が重要です。システムの使用状況確認やスタッフからのフィードバック収集、利用率・効率性の数値化評価などに取り組みましょう。情報をもとに、問題点や改善点を特定します。必要に応じてシステムのカスタマイズや更新を進め、新しい機能や技術の導入も検討してください。

スタッフのスキルアップも大切です。継続的なトレーニングプログラムを実施すれば、システムの活用能力が高まります。セキュリティ対策の見直しと強化も重要です。コスト効果を分析し、長期的な運用計画を立てましょう。

医療業界におけるIT化の具体例

医療業界におけるIT化の具体例を紹介します。

- 電子カルテの活用

- オンライン診療の実施

- AIシステムの導入

- ロボット技術の応用

- 医療用ウェアラブルデバイスの使用

電子カルテの活用

電子カルテの活用は、医療業界のIT化における重要な取り組みの一つです。患者情報を一元管理でき、診療の質が向上します。診療データの分析や統計が簡単で、医療の質の向上につながります。紙の保管スペースが不要になり、コスト削減も可能です。災害時にはデータを守れるため、病院の事業継続性が高まります。

電子カルテの活用は、地域の医療機関を連携し、医療の質と効率を大きく向上させる取り組みです。導入にはコストや技術的な課題もあり、慎重な検討が必要です。電子カルテの導入と運用には、十分な準備と継続的な改善が求められます。

オンライン診療の実施

オンライン診療は、医療のデジタル化において重要な役割を果たします。医師はビデオ通話やチャットを使った診察が可能です。オンライン診療を実施すれば、時間や場所の制約や感染症のリスクが減ります。

処方箋を電子として発行でき、薬を受け取る手間も省けます。ただしオンライン診療は、セキュリティとプライバシーの確保、通信環境や機器の整備が必要です。対面診療と組み合わせて使用すれば、より効果的な医療を提供可能です。法規制や保険適用の拡大も進み、さらなる普及が期待できます。

AIシステムの導入

AIシステムの導入により、医療の質を上げて医療従事者の負担を減らすことが可能です。ただし、導入費用が高額であることや、既存システムとの統合が難しいなどのデメリットもあります。導入には慎重な検討が必要です。

AIシステムは、以下のような用途で導入されています。

- 画像診断の支援

- 音声認識による診療録作成

- 自然言語処理を用いた医療文書の解析

- 予測モデルによる疾病リスクの評価

- 患者トリアージの自動化

ロボット技術の応用

ロボット技術の医療分野への応用は、医療の質と効率を大きく向上させることが可能です。病院ではさまざまな場面でロボットを活用しています。手術ロボットによる精密な手術の実施や、患者搬送ロボットによる効率的な患者の移動などが挙げられます。

ロボット技術の導入により、医療スタッフの負担や医療ミスが減って、サービスを向上させることが可能です。ただし、高額な導入コストや操作トレーニングの必要性などの課題が多くあります。ロボット技術は今後さらに進化し、医療の未来を大きく変える可能性が高いです。

医療用ウェアラブルデバイスの使用

医療用ウェアラブルデバイスは、患者の健康状態を継続的に監視し、スタッフの業務効率化を支援する重要なツールです。

医療用ウェアラブルデバイスは、以下のような機能があります。

- バイタルサインのモニタリング

- 活動量・睡眠パターンの追跡

- 薬の服用の管理

- 転倒検知と緊急アラート

医療用ウェアラブルデバイスは、患者の状態を常に把握できるので、迅速な対応が可能です。患者自身も自分の健康状態を理解できるため、適切に自己管理できます。患者のデータを収集して医療機関と共有すれば、患者は通院頻度が減って適切な医療サービスを受けられます。

慢性疾患の患者の自己管理サポートや、リハビリテーションの進捗モニタリングへの活用も可能です。ストレスレベルの測定と管理機能を備えたデバイスもあり、メンタルヘルスケアができます。スタッフの業務効率化と負担軽減にも貢献します。患者データの自動収集により、多くの時間を患者のケアに割くことが可能です。

ウェアラブルデバイスから得られるデータを分析すると、予防医療の推進にも役立ちます。それぞれの患者の健康傾向を把握し、早期に問題を発見すれば、より効果的に治療や予防策を講じることが可能です。

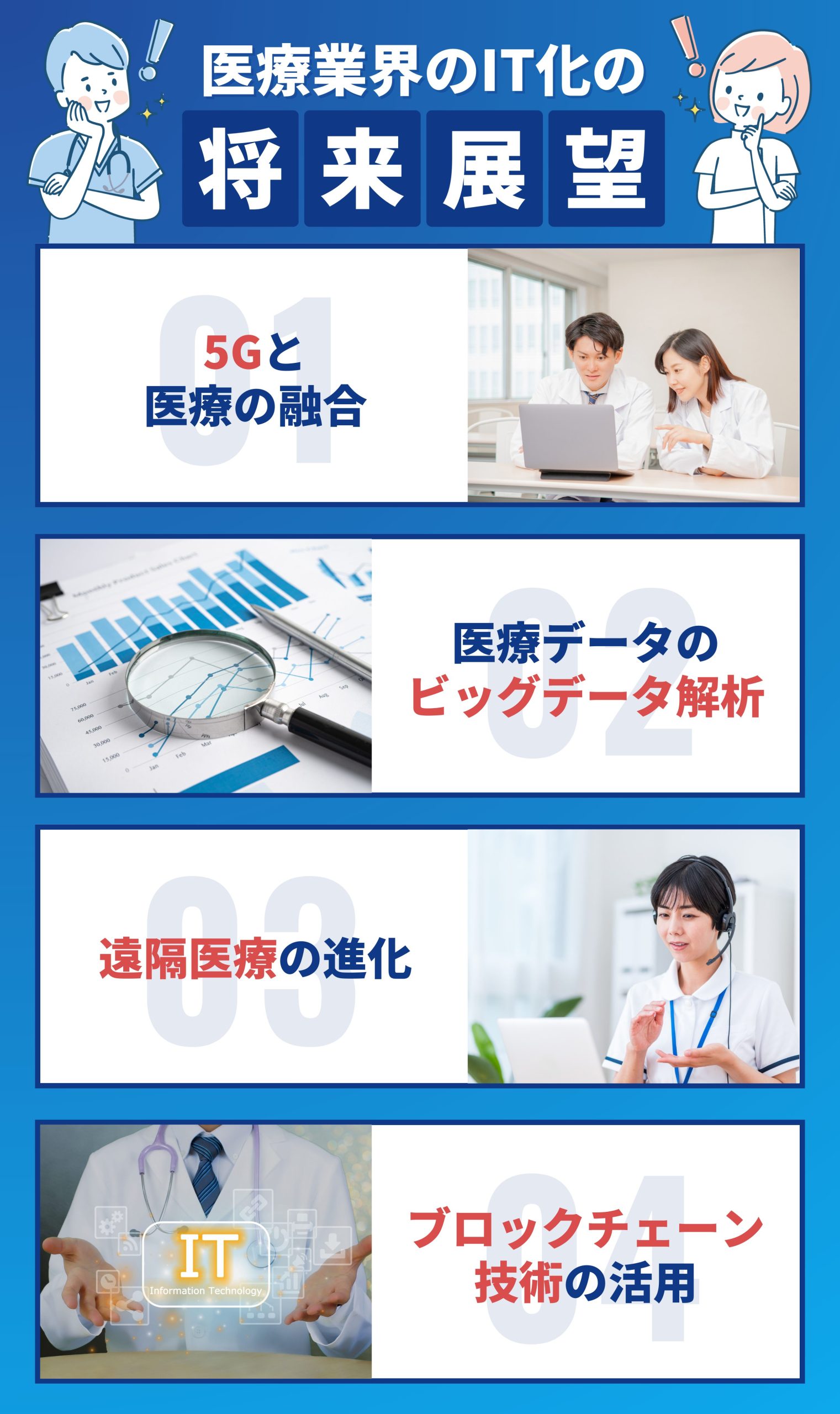

医療業界のIT化の将来展望

医療業界のIT化に伴う将来の展望は、以下のとおりです。

- 5Gと医療の融合

- 医療データのビッグデータ解析

- 遠隔医療の進化

- ブロックチェーン技術の活用

5Gと医療の融合

5Gと医療が融合すると、高速で大容量の通信が可能となるため、医療現場での情報共有がスムーズになります。手術の遠隔支援がより精密になったり、大量の医療データをリアルタイムで分析できたりします。ウェアラブルデバイスとの連携強化も可能です。しかし、5Gの導入には課題もあります。

医療機関におけるネットワーク環境の整備やセキュリティ対策の強化、スタッフのITスキル向上などが必要です。5Gを効果的に活用すれば、より安全で質の高い医療サービスを提供できます。医療機関は新しい技術の導入に向けて、計画的に準備を進めていく必要があります。

医療データのビッグデータ解析

医療データのビッグデータ解析で期待される成果は、以下のとおりです。

- 患者データの統合と解析による個別化医療

- 薬の効果や副作用の予測精度向上

- 医療費の適正化

- 医療資源の最適配分

- 疫学研究や公衆衛生政策への応用

大量の医療画像データの解析により、AIを活用した診断支援システムの精度が向上しています。新たな治療法の発見には、遺伝子データと臨床データの統合分析が効果的です。複数の医療機関でデータを共有・分析すれば、地域医療の質を高められます。

» 医療でAIを扱った活用例

遠隔医療の進化

遠隔医療の進化により、場所や時間の制約を超えた医療サービスの提供が可能となります。主な取り組みは、オンライン診療やAI診断支援、VR/AR遠隔手術、ウェアラブルデバイスなどです。自宅にいながら専門医の診察を受けたり、24時間体制で健康状態を管理できたりします。

高精細な医療画像をリアルタイムで共有できるようになり、遠隔地の医師が即座に診断や治療方針の決定に参加できます。IoTデバイスを活用した在宅患者の遠隔ケアも進行中です。自宅に設置されたセンサーやカメラから医療スタッフに情報が送られ、きめ細やかな医療サービスを提供できます。

ブロックチェーン技術の活用

ブロックチェーン技術の主な活用方法は、以下のとおりです。

- 患者データの管理と共有

- 医療記録の改ざん防止

- 医薬品サプライチェーン

- 臨床試験データ

ブロックチェーン技術の活用により、医療サービスの質と安全性を高める効果が期待できます。ただし、データ保護やシステム運用コストなどの問題を解決する必要があります。医療機関がブロックチェーン技術を導入する際は、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めてください。

医療従事者に求められるITスキル

医療従事者に求められるITスキルは、以下のとおりです。

- 基本的なコンピュータ操作

- 電子カルテの操作

- 医療業務に特化したソフトウェアの操作

基本的なコンピュータ操作

医療現場でのIT活用に欠かせないコンピュータの主な基本操作は、以下のとおりです。

- マウスとキーボードの操作

- ファイルとフォルダの整理

- インターネットブラウザの使用

- メールの送受信

- 文書作成ソフトの操作

コンピュータの基本操作を身に付ければ、電子カルテの入力や患者データの管理をスムーズに進められます。表計算ソフトやプレゼンテーションソフトの基本操作を学ぶと、業務の効率化や円滑な情報共有に役立ちます。セキュリティ対策の基礎知識も重要です。

患者の個人情報を扱う医療現場では、個人情報保護に配慮したデータの適切な管理が求められます。バックアップの作成方法や、基本的なセキュリティ設定などの理解が必要です。

電子カルテの操作

電子カルテの基本操作には、患者情報の入力や診療記録の作成、検査結果の閲覧、処方箋の作成などがあります。各操作を適切に実施すれば、医療従事者同士の情報共有がスムーズになり、患者ケアの質が向上します。ただし、個人情報を扱うため、十分なセキュリティ対策が必要です。

» 病院のせキュリティを向上させる方法

電子カルテの操作に慣れるには、実際に使用しながら学ぶと効果的です。

医療業務に特化したソフトウェアの操作

医療業務に特化したソフトウェア操作の習得は、業務の効率化や医療の質向上につながります。医療現場で使用される主なソフトウェアは、以下のとおりです。

- 電子カルテシステム

- 医療画像管理システム(PACS)

- 検査オーダリングシステム

- 医療事務システム

- 診療予約システム

- 薬剤管理システム

それぞれのソフトウェアを使いこなすには、時間と練習が必要です。医療機関によって使用するソフトウェアが異なるため、勤務先で使用されているシステムについて重点的に学ぶ必要があります。多くの医療機関では、新人研修などでソフトウェアの操作方法を教育しています。

医療従事者がITスキルを磨く方法

医療従事者がITスキルを磨く方法は、以下のとおりです。

- オンライン講座の受講

- IT関連の資格取得

- パソコンスクールでの学習

オンライン講座の受講

オンライン講座は、自宅以外の場所でも学習できるため、忙しい医療従事者に適しています。医療従事者におすすめの講座は、以下のとおりです。

- 基本的なPC操作の習得

- 医療ITの専門知識の習得

- 電子カルテシステムの操作習得

- 医療情報システムの基礎理解

- データ分析やAI活用の学習

実務に直結するスキルを身に付けるには、実践的な演習を含む講座の受講が効果的です。業界動向や最新技術に関する講座を受講すれば、より幅広い知識を得られます。講座修了証の取得は、スキルアップの証明に役立ちます。継続的に新しい講座を受講し、知識を更新する姿勢も大切です。

IT関連の資格取得

IT関連の資格を取得すると、医療業界でのIT活用能力が認められ、キャリアアップにつながります。医療従事者におすすめの資格には、ITパスポート試験や医療情報技師、診療情報管理士などがあります。ITパスポート試験は、ITの基礎知識を学べるため、IT活用の第一歩として有効です。

医療情報技師は、医療とITの両方の知識が必要で、医療現場でのIT化を推進する立場の人に向いています。診療情報管理士は、電子カルテをはじめとする医療情報システムを扱う際に役立つ資格です。それぞれの資格は独学でも取得できますが、専門学校や通信講座を利用すると、より効率的に学習できます。

パソコンスクールでの学習

パソコンスクールでの学習は、専門的な指導を受けられるため、短期間で実践的なスキルが身に付きます。医療業界に特化したITコースで習得できる主なスキルは、以下のとおりです。

- 電子カルテシステムの操作

- 医療統計ソフトウェアの操作

- データベースの管理

- 医療情報セキュリティの基礎

- 医療用画像処理ソフトの操作

- 遠隔医療システムの運用方法

- 医療事務ソフトウェアの操作

- 医療機器とITの連携に関する知識

医療業界に特化したITコースを受講すれば、総合的な医療ITスキルの向上が目指せます。

まとめ

医療業界におけるIT化の影響は大きく、電子カルテやオンライン診療など、普及が進んでいる分野もあります。情報共有の円滑化や診断の正確性向上、業務効率化、患者満足度の向上などメリットは多いです。ただし、スタッフのITリテラシーの向上やセキュリティ対策などの課題もあります。

医療機関は医療ITの課題に適切に対処しつつ、メリットを最大限に活かせるように活用しましょう。