医療従事者不足がもたらす影響とその原因とは?現状から考える解決策を紹介

医療現場における人手不足は深刻な問題です。多くの病院が医療従事者の確保に苦心し、労働環境の改善が急務です。この記事では、医療従事者が不足している現状や不足の原因などについて詳しく解説します。

記事を読めば、医療従事者が不足することで起こる具体的な問題がわかります。医療従事者の不足を効果的に解決する方法を理解して、医療現場の課題解決につなげましょう。

目次

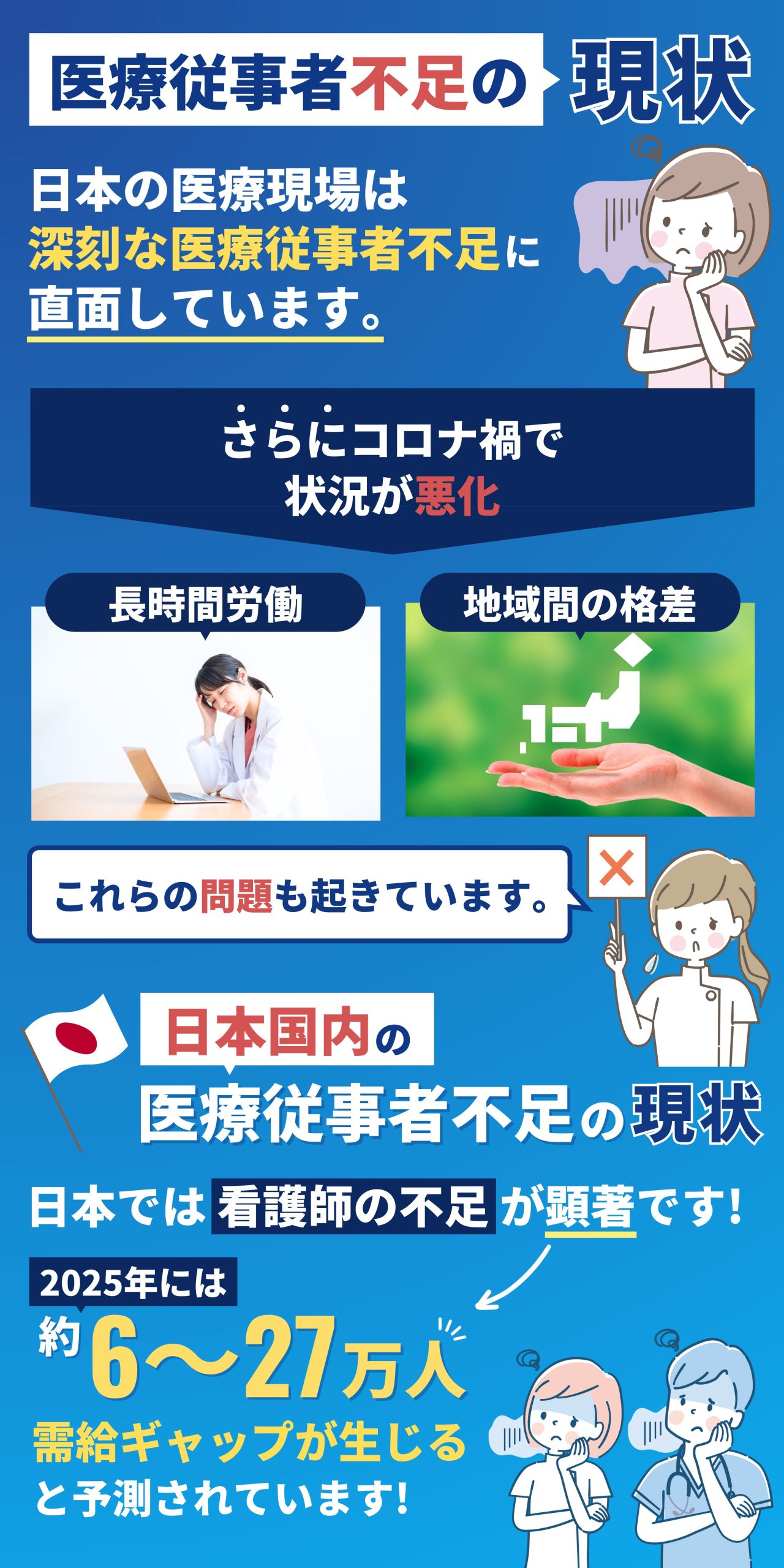

医療従事者が不足している現状

日本の医療現場は、医師や看護師の数が必要数に満たない深刻な医療従事者の不足に直面しています。コロナ禍でさらに状況が悪化し、長時間労働や地域間の格差なども起きています。

日本国内の医療従事者不足の現状

日本では看護師の不足が顕著です。2025年には約6〜27万人の看護師が不足すると予測されています。看護師不足の背景には以下の要因が関係しています。

- 高齢化

- 医療技術の進歩

- 新型コロナウイルス感染症

医師不足も大きな課題です。特に地域による偏りが問題で、都市部と地方の格差が広がっています。救急医療や産科、小児科などの特定診療科では、医師不足がより深刻な状況です。2024年から医師の時間外労働規制が始まったため、さらなる人手不足が懸念されています。

看護師の離職率の高さも問題です。新卒看護師の約1割が1年以内に仕事を辞めてしまうのが現状です。医療従事者の不足は、医療サービスの質の低下や医療事故のリスク増加につながる可能性があるため、早急な対策が求められます。

国際的な比較から見る日本の現状

日本の医療従事者不足の状況は、国際的に見ても厳しいです。OECD諸国と比較すると、日本の医師数は平均を下回っています。看護師数は平均より多いものの、病床数が多いため、実質的に不足している状況です。

医療従事者の労働環境にも課題があります。日本の医療従事者の労働時間は他国と比べて長く、看護師の給与水準は平均より低い傾向にあります。医療従事者の不足や地域による偏りの原因にもなっています。日本の医療現場の具体的な問題点は以下のとおりです。

- ICT化の遅れ

- 医療タスクシフティングの遅れ

- 女性医師の割合の低さ

- 地域による医療従事者の偏り

日本の医療システムの特徴や文化的背景も関連しています。国際的な基準に近づければ、医療サービスの質の向上と医療従事者の労働環境の改善につながります。

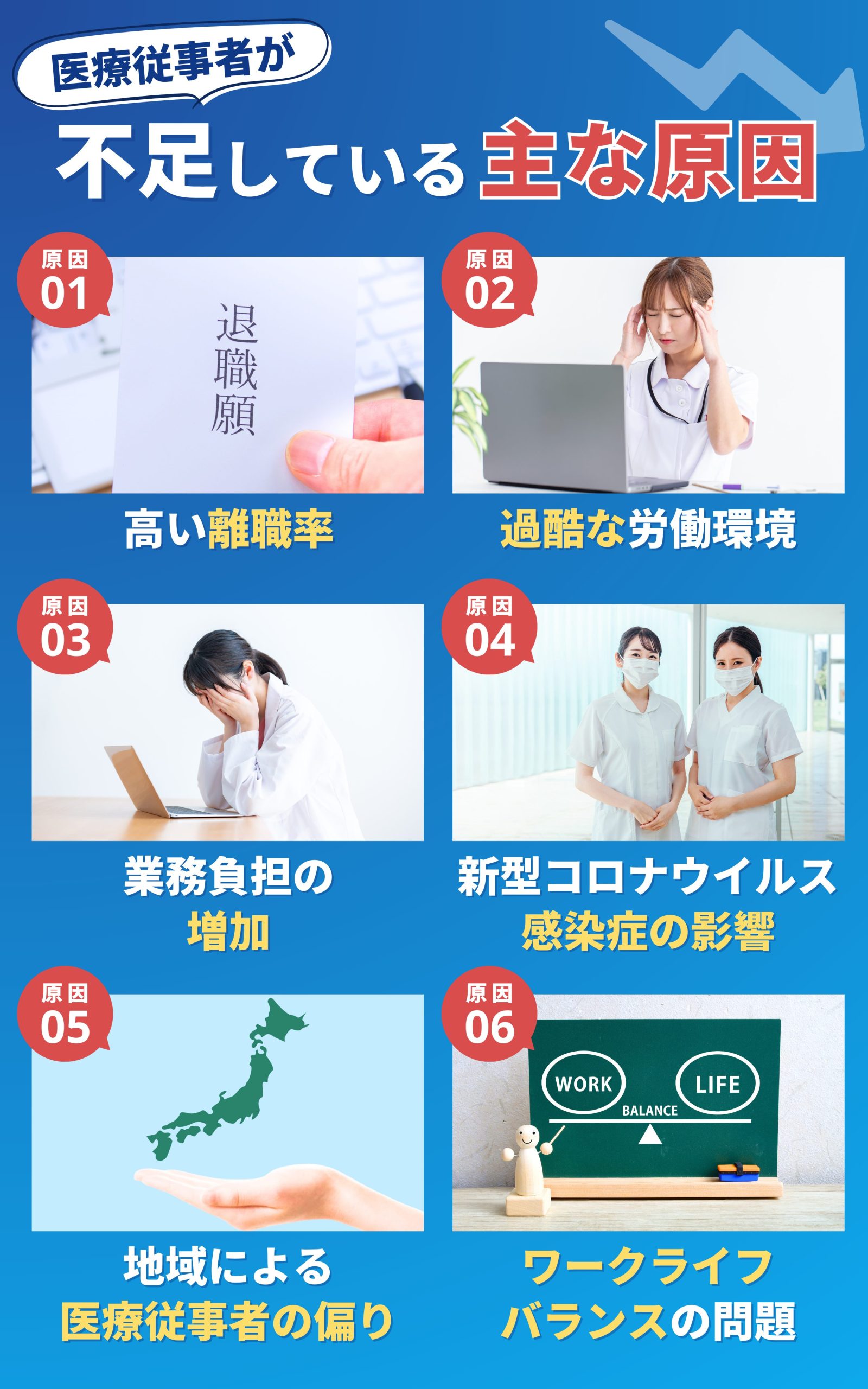

医療従事者が不足している主な原因

医療従事者の不足は、労働環境の厳しさや業務負担の増加、地域による偏りなどが主な要因です。他にも複数の要因が絡み合い、医療従事者の不足が生じています。

高い離職率

新人看護師の約1割が1年以内に離職し、ベテラン看護師の離職も増加傾向にあります。離職率の上昇につながる主な要因は以下のとおりです。

- 職場の人間関係

- 給与や待遇

- 燃え尽き症候群

- 子育てや介護

- 医療技術の進歩に伴う学習負担

転職市場の活性化により、離職のハードルは低くなっています。高い離職率は、病院の運営に大きな影響を与えます。経験豊富な人材の流出は、医療サービスの質の低下につながるため、何らかの対策が必要です。

過酷な労働環境

多くの病院では、長時間労働が当たり前になっています。医療従事者の心身に大きな負担をかけているのが現状です。過酷な労働環境になる要因として以下が考えられます。

- 夜勤や当直

- 休日出勤や時間外労働

- 人員不足

- 精神的ストレス

過酷な労働環境が、医療従事者の離職率を高め、人材不足につながっています。労働環境の改善は、医療従事者の不足を解消するための重要な課題です。

業務負担の増加

業務負担増加の主な原因は、患者数の増加や高齢化による医療ニーズの拡大です。医療従事者一人当たりの担当患者数が増え、業務量が増加しています。医療技術の進歩に伴い、新しい知識や技術の習得が必要なため、業務外の負担も大きいです。

電子カルテやデジタル機器の導入により、新たな業務が発生しています。機器の操作や管理に時間を取られ、従来の業務に加えて負担が増えています。診療報酬改定に伴う事務作業の複雑化も、業務負担が増加している一因です。頻繁な制度変更に対応するために事務作業が増え、本来の医療業務に支障をきたしています。

チーム医療の推進による多職種連携の必要性も、業務負担を増やす原因の一つです。情報共有や連携のための時間が必要になり、個々の医療従事者の業務量が増えています。業務負担の増加は、医療の質の低下や医療事故のリスクにつながる可能性があるため、早急な対策が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症の影響により、医療現場ではさまざまな課題が明らかになりました。感染症対策のための業務量の増加や、感染リスクによるストレスの増大が、医療従事者の負担を大きく増やしています。感染予防のための勤務体制の変更が、一時的な人員不足を生み出しているのも事実です。

感染症専門医の不足や一般診療の制限による業務の偏りも、医療現場の混乱に拍車をかけています。

地域による医療従事者の偏り

地域による医療従事者の偏りは、日本の医療システムにおける深刻な問題です。都市部と地方の間で医師数に大きな格差があり、以下の問題が起きています。

- 専門医の都市部集中

- 過疎地域の医療サービス不足

- 地方での医師確保の困難

問題を解決するために政府はさまざまな対策を講じています。地域医療構想による病床数の調整や、へき地医療支援機構の取り組みなどです。医学部入試での地域枠入学制度も導入されました。

地方での勤務に対するインセンティブの不足や、地域間の医療設備・技術の格差など、まだ多くの課題が残されています。医療従事者の地域の偏りを解消することは、日本の医療システム全体の質を向上させる上で重要です。

ワークライフバランスの問題

ワークライフバランスの問題は、医療従事者の不足を引き起こす要因の1つです。多くの医療従事者が仕事と私生活のバランスを取ることに苦労しています。長時間労働や不規則な勤務シフトにより、生活リズムが乱れてしまう場合があります。休暇を取ることが難しく、家族や友人との時間を十分に確保できないケースも多いです。

ワークライフバランスの具体的な問題として以下が挙げられます。

- 育児や介護の両立

- 自己啓発や趣味の時間

- 心身の健康管理

- 緊急呼び出し

ワークライフバランスが崩れると、ストレスや燃え尽き症候群のリスクが高まります。キャリア形成と個人の生活のバランスを取ることも困難です。ワークライフバランスの問題は、医療従事者の離職率を上げる要因となり、医療従事者の不足につながります。

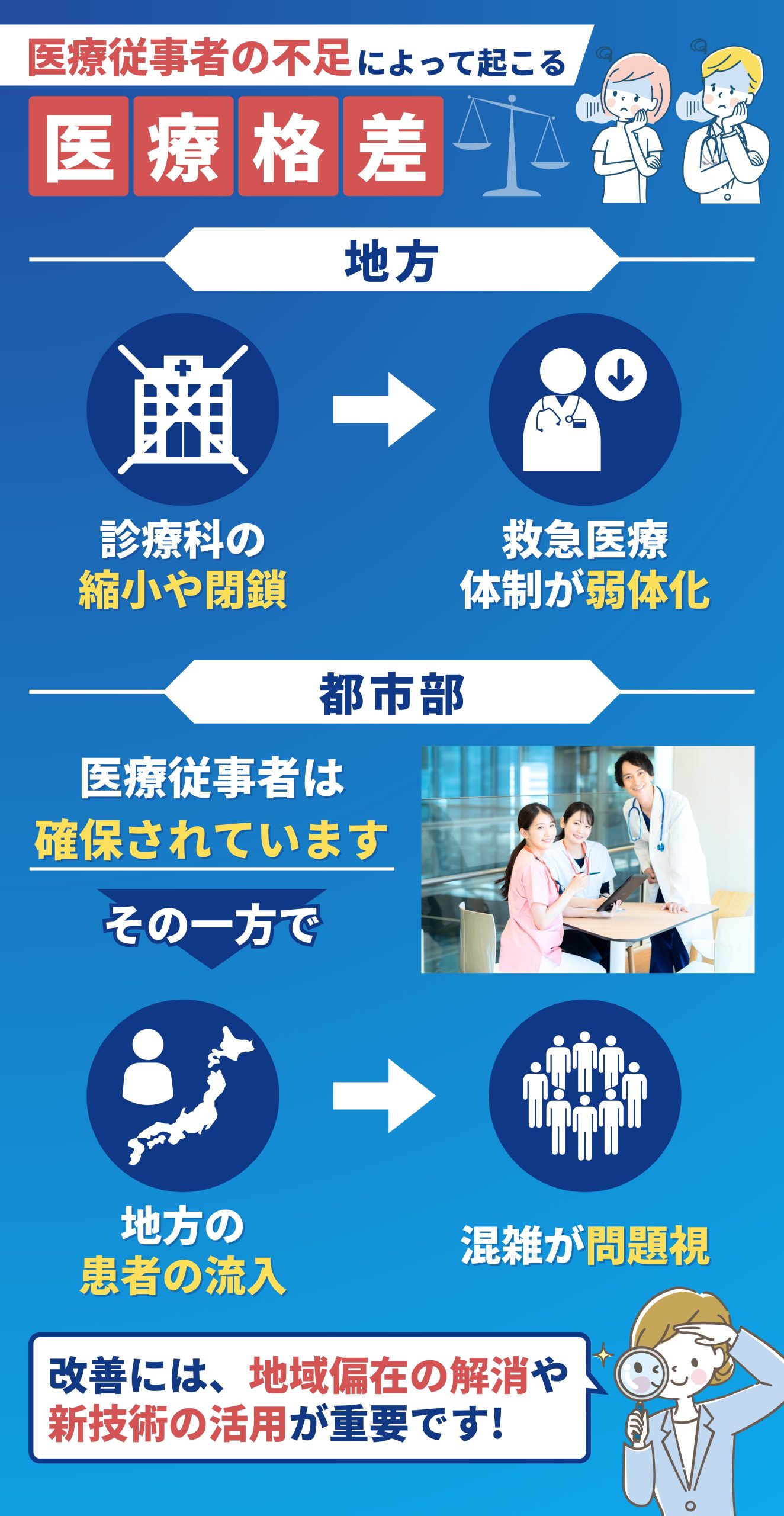

医療従事者の不足によって起こる医療格差

地方では診療科の縮小や閉鎖が進み、救急医療体制が弱体化しています。都市部では、医療従事者を確保できているものの、医療の縮小を受けた地方の患者の流入による混雑が問題視されています。医療従事者の不足による地方と都市部の医療格差は深刻です。

医療従事者の不足による医療格差は、以下の問題も引き起こしています。

- 地方の人口流出の加速

- 地方の高齢化の加速

- 自治体財政の圧迫

改善には、地域偏在の解消や新技術の活用が重要です。

» 日本の医療が直面している課題と解決に向けた取り組みを解説

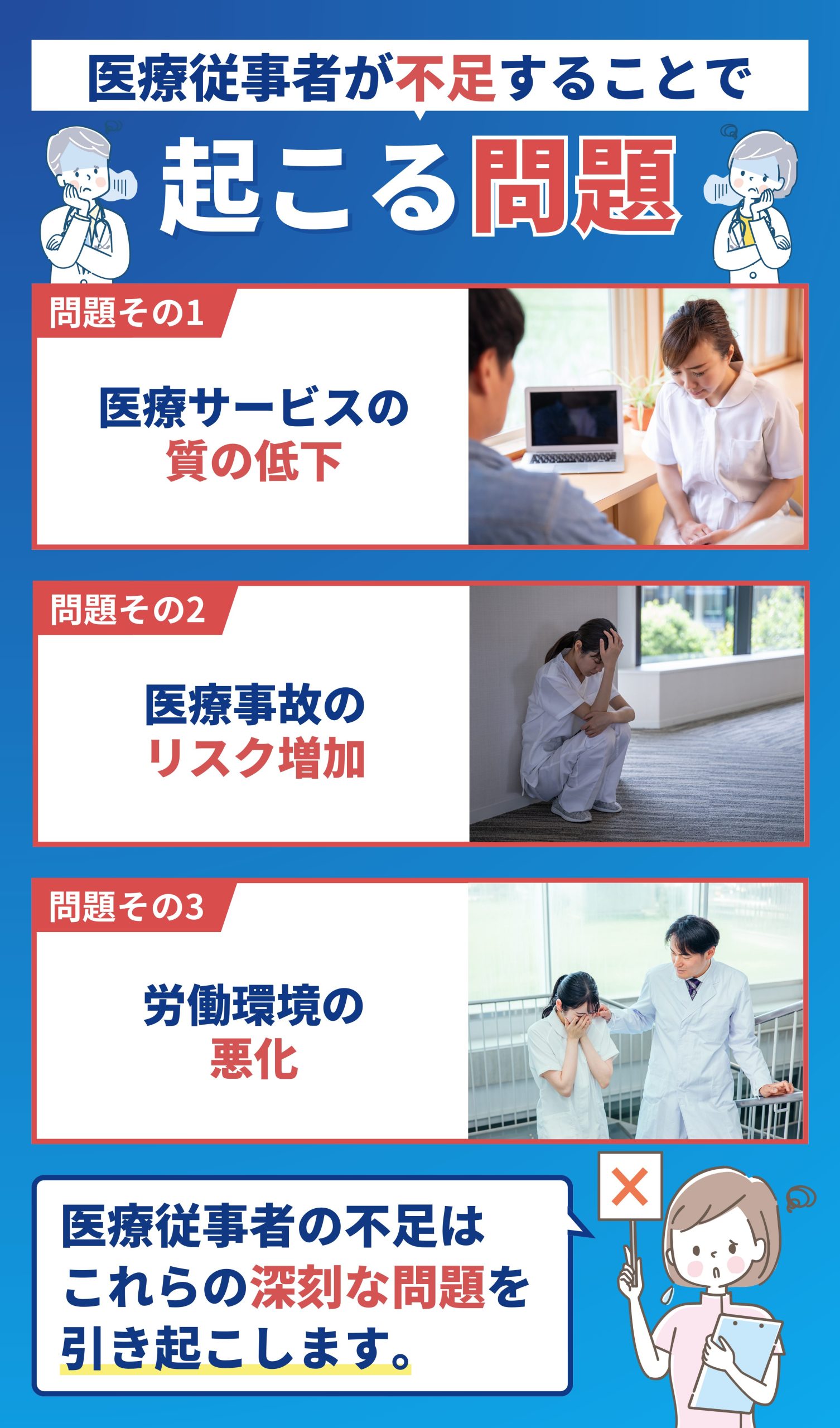

医療従事者が不足することで起こる問題

医療従事者の不足は、医療サービスの質の低下や医療事故のリスクの増加、労働環境の悪化などの深刻な問題を引き起こします。

医療サービスの質が低下する

医療サービスの質の低下は、患者にとって大きな問題です。医療従事者が不足すると、患者一人当たりの診療時間が短くなり、十分な説明や対話の時間が取れません。具体的には以下の問題が起こります。

- 待ち時間の増加

- 緊急時対応の遅れ

- 慢性疾患管理の不十分さ

- 予防医療・健康教育機会の減少

患者の満足度が下がるだけでなく、医療従事者の疲労やストレスが増加し、医療ミスのリスクも高まります。専門的な治療やケアが難しくなるため、医療機器の効率的な使用も困難です。

医療サービスの質を保つためには、十分な数の医療従事者が欠かせません。患者の健康と安全を守るためにも、対策が急務です。

医療事故のリスクが増加する

疲労やストレスによる判断ミスが増えると、患者の安全が脅かされます。具体的には以下の問題が起こりやすいです。

- 過重労働によるヒューマンエラー

- 十分な確認や監視の不足

- 患者一人当たりの対応時間減少

- 複数患者担当による混乱

経験不足なスタッフが高度な業務を担当する機会が増えるので、コミュニケーションのミスも多く発生します。緊急時の対応能力も下がるため、危険な状況に適切に対処できません。

医療機器の適切な管理・点検が不足したり、感染管理や衛生管理の質が低下したりする恐れもあります。患者の生命に関わる重大な事故につながるため、早急な対応が必要です。

労働環境が悪化する

残業時間の増加や休憩時間の減少により、スタッフの健康状態が悪化します。労働環境が悪化する主な要因は以下のとおりです。

- 担当患者数の増加

- 休暇の取得が困難

- ストレスや疲労の蓄積

新人教育や技能向上の機会が減少し、医療サービスの質が低下する懸念もあります。ワークライフバランスが崩れると、私生活にも悪影響が及びます。職場の雰囲気が悪化し、スタッフのモチベーションが低下します。

» 医師の有給休暇の取得と課題

医療従事者が不足している病院に効果的な解決策

医療従事者の不足は多くの病院が直面する深刻な問題です。長期的な視点で取り組みましょう。

賃金や手当を引きあげる

賃金や手当を引き上げることは、医療従事者の確保と定着に効果的です。基本給の引き上げや夜勤手当の増額、特殊業務手当の新設などに取り組みましょう。労働に見合った報酬が得られると、仕事へのモチベーションが上がり、離職率の低下にもつながります。以下の手当の導入や拡充が効果的です。

- 資格や経験に応じた手当

- 業績連動型のボーナス制度

- 長期勤続者への報奨金

- 子育て支援手当

- 住宅手当

- 通勤手当

- 健康管理手当

- 研修・資格取得支援手当

残業手当の適正化や退職金制度の改善、福利厚生の充実なども重要です。給与体系の透明化と公平性の確保も、医療従事者の満足度の向上に役立ちます。医療従事者の待遇が改善されれば、人材確保や定着率の向上が期待できます。

労働環境を改善する

医療従事者の身体的・精神的な負担を軽減するためには、以下の取り組みが効果的です。

- 労働時間の適切な管理と削減

- 柔軟な勤務体制の導入

- 休憩時間の確保

- 休憩スペースの整備

- メンタルヘルスケアの充実

単に労働時間を減らすだけでは十分ではありません。業務の効率化も同時に行いましょう。チーム医療の推進や業務の見直しにより、一人当たりの負担を減らせます。デジタル技術を活用した業務の自動化も有効です。

» 医師の働き方改革の問題点を徹底解析

職場環境の改善も欠かせません。快適な環境で働くことは、従業員のモチベーションの向上につながります。設備や備品の充実させたり、コミュニケーションの活性化を促したりしましょう。ハラスメントへの対策も重要です。

労働環境の改善を総合的に行うと、医療従事者にとって魅力的な職場環境を作れます。新たな人材の確保にもつながり、人手不足の解消につながることが期待されます。

教育と研修を強化する

教育と研修の強化は、医療従事者の不足を解消する上で重要です。専門的なスキルを向上させることで、医療サービスの質が向上し、医療従事者の自信とモチベーションも高まります。以下の取り組みが効果的です。

- 専門的なスキルを向上させる研修

- メンタリングやコーチング

- オンライン学習

- 技術更新セミナー

単に最新の医療技術や知識を習得するだけでなく、実践的なスキルを身につけることも大切です。シミュレーション訓練を取り入れると、実際の医療現場で役立つ経験を積めます。

多職種連携教育の促進は、チーム医療の質の向上につながります。リーダーシップ開発プログラムを実施すれば、将来の医療現場を担う人材を育成することが可能です。

継続的な教育支援制度を整備すると、長期的なキャリア形成を見据えた学習ができます。国際的な研修機会の提供は、グローバルな視点を持つ医療従事者を育成するのに役立ちます。

デジタル技術を活用する

デジタル技術を活用すると、医療サービスの質を向上させながら、医療従事者不足の問題を解決することが可能です。労働環境の改善に効果的なデジタル技術には、以下が挙げられます。

- 電子カルテシステム

- AIによる診断支援

- 遠隔医療システム

- IoTデバイス

- クラウド型勤怠管理システム

クラウド型勤怠管理システムを導入すると、勤務時間の正確な記録や管理が可能です。労務管理の効率化や残業時間の削減につながり、医療従事者の働き方改革を推進できます。AIによる診断支援システムを活用すれば、医師の診断の精度を向上させられるだけでなく、業務負担の軽減も期待できます。

医師が重要な判断に集中するために、画像診断や症状分析などにAIを活用するのも有効です。デジタル技術の活用は、医療従事者の業務効率化だけでなく、患者へのサービスの向上にもつながります。

» 医療情報システムのメリット・導入時の注意点

地域医療を強化する

地域の医療体制を整備し、効率的な医療サービスを提供することで、医療従事者の負担を軽減できます。以下のような取り組みが効果的です。

- 地域医療支援病院の整備

- 地域医療連携ネットワーク

- 遠隔医療システム

- 地域包括ケアシステム

地域全体で医療資源を効率的に活用し、医療従事者の負担を分散させましょう。地域の偏りを解消するための施策や、地域医療を担う人材の育成と確保も重要です。地域の特性に応じた医療体制を構築すれば、地域全体の医療の質を向上させられます。

在宅医療の充実と支援体制の整備も、地域医療の強化のために重要な要素です。病院への過度な集中を防ぎ、医療従事者の負担を軽減できます。地域住民への健康教育と予防医療の推進も大切です。住民の健康意識を高めることで、不必要な医療サービスの利用を減らし、医療従事者の負担軽減につながります。

医療従事者が不足している病院に効果的なメンタルヘルス対策

医療従事者が不足している病院に効果的なメンタルヘルス対策は、以下のとおりです。

- 従業員のストレス管理

- カウンセリングの導入

従業員のストレス管理

ストレスを軽減すると従業員の健康が守られ、生産性の向上につながります。労働安全衛生法にもとづくストレスチェックを実施しましょう。

» 厚生労働省(外部サイト)

以下の対策を実施すると、従業員のストレスレベルが把握でき、適切なサポートを提供できます。

- 定期的なストレスチェック

- メンタルヘルス研修の導入

- 柔軟な勤務体制の導入

- チームビルディング活動の推進

ストレス管理は一度きりではなく、継続的に取り組むことが必要です。上司や同僚とのコミュニケーションを促進すると、職場の雰囲気が改善され、ストレスの軽減につながります。ストレス解消法の情報提供や休憩時間の確保など、従業員が自らストレスと向き合える環境づくりも重要です。

従業員のストレスを適切に管理すると、離職率の低下や生産性の向上につながり、病院全体の雰囲気が改善されます。

» 自律神経の乱れに注意!夜勤の体への影響と適切な体調管理

カウンセリングの導入

カウンセリングの導入は、医療従事者のメンタルヘルスケアに欠かせません。従業員の心の健康を守ることにつながるからです。以下の方法を組み合わせると、医療従事者が安心して相談できる環境を構築できます。

- 定期的な個別面談

- グループセッション

- オンラインカウンセリング

- 24時間対応ホットライン

ピアサポートプログラムやストレス軽減ワークショップを実施すると、同僚同士のサポート体制を強化できます。カウンセリング利用時の匿名保証も重要です。プライバシーが守られると、より多くの従業員がカウンセリングを利用しやすくなります。

カウンセリングの効果を最大限に高めるためには、メンタルヘルスに関する教育プログラムの実施が効果的です。従業員自身がストレスマネジメントのスキルを身に付けられます。

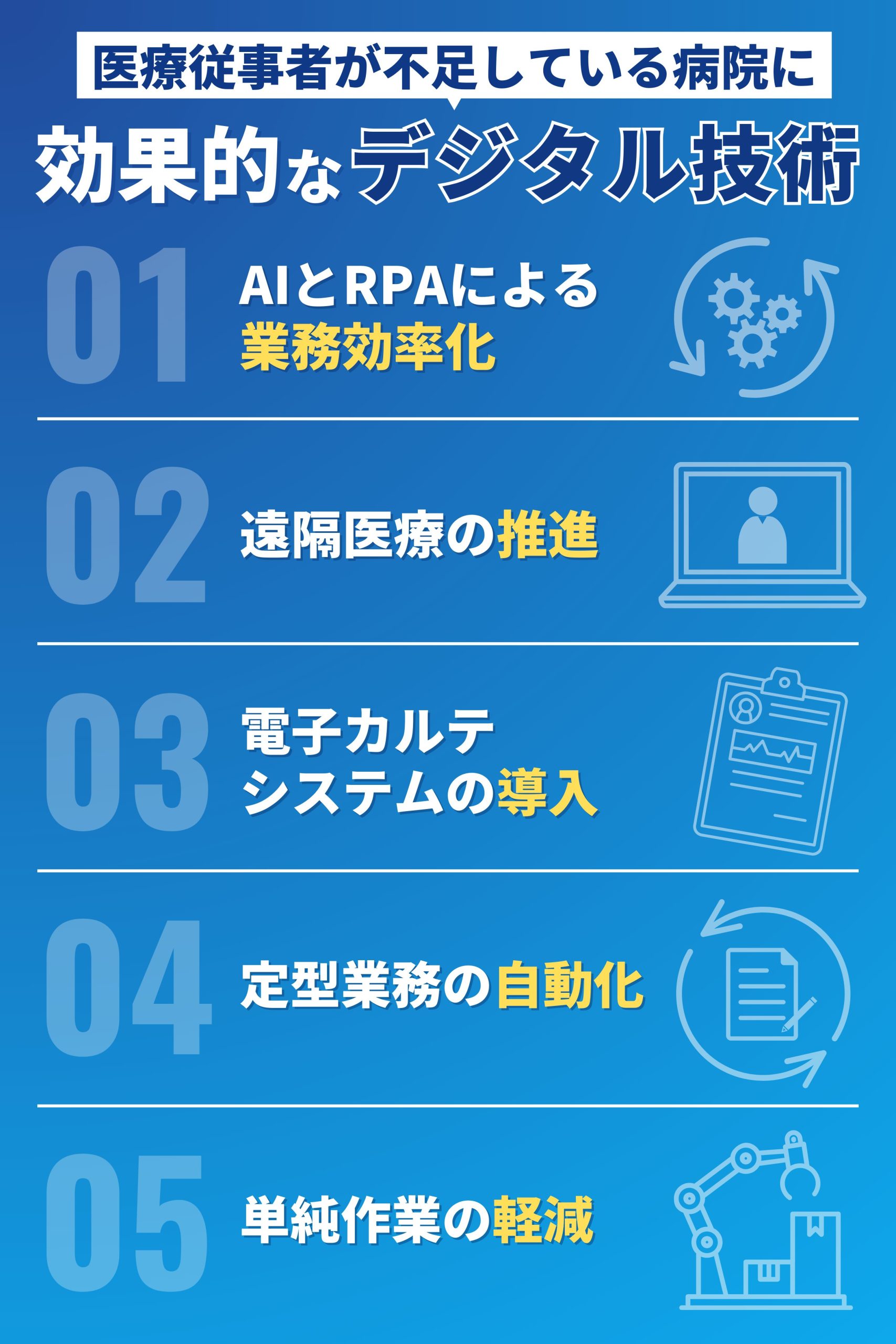

医療従事者が不足している病院に効果的なデジタル技術

医療従事者不足の病院に効果的なデジタル技術は、以下のとおりです。

- AIとRPAによる業務効率化

- 遠隔医療の推進

- 電子カルテシステムの導入

- 定型業務の自動化

- 単純作業の軽減

AIとRPAによる業務効率化

AIとRPAによる業務効率化は、医療現場の生産性向上が期待されます。生産性が向上すると医療従事者の負担が軽減されるため、質の高い医療サービスの提供が可能です。

» RPAとは?医療現場で業務負担を軽減するツールの活用法を解説

以下の技術を活用すると、医療従事者は本来の業務に集中できます。

- AI診断支援システムの導入

- 医療画像解析の自動化

- 音声認識による診療記録の効率化

- チャットボットによる患者対応の自動化

- RPAによる保険請求業務の効率化

新しい技術の導入には、医療従事者のデジタルリテラシーの向上や、患者データの適切な管理などの課題もあります。課題点を改善できれば、より効果的な業務効率化が可能です。

» 医療でAIを扱った活用例

遠隔医療の推進

遠隔医療の仕組みが進むと、患者が自宅で診療を受けられるので、通院の負担が軽減されます。オンラインでの診療や健康相談、遠隔モニタリングシステム、電子処方箋などの整備が必要です。遠隔医療の拡大によって、地方や過疎地域の住民も、専門医による診療を受けやすくなります。

対面診療が原則となりますが、医師が必要と判断した場合にオンライン診療が活用されます。厚生労働省のオンライン診療の適切な実施に関する指針にもとづき対応することが必要です。遠隔医療の導入には、プライバシーとセキュリティの強化、インフラ整備、スタッフのトレーニングが欠かせません。

» 厚生労働省(外部サイト)

遠隔医療を進めると、効率的で質の高い医療サービスの提供が可能です。運用には、厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに準拠する必要があります。

» 厚生労働省(外部サイト)

電子カルテシステムの導入

電子カルテシステムを導入すると患者情報を一元管理し、医療スタッフ間で共有できるため、診療の正確性が高まります。診療記録の入力や閲覧が簡易化されるので、医療ミス防止や安全性の向上にもつながります。請求業務の簡素化やペーパーレス化によるコスト削減も可能です。

他の医療機関や遠隔医療との連携も強化でき、地方の医療格差解消に役立ちます。セキュリティ面でも、個人情報の保護が強化されるので、患者が安心して病院を利用できます。災害時のデータバックアップも可能です。電子カルテシステムの導入は、医療の透明性向上にも役立ちます。

定型業務の自動化

多くの病院では、日々の業務に追われ、本来の医療行為に集中できない状況が生じています。定型業務を自動化すると、医療従事者の負担の軽減が可能です。

自動化を導入すると、以下の問題を解決できます。

- 事務作業

- 医療記録の転記

- 薬剤管理

- 患者情報の入力・更新

- 検査結果の解析とレポート作成

自動化のメリットは時間の節約だけではなく、人為的ミスの減少やデータの正確性向上にもつながります。AIを活用した自動転記システムを導入すれば、患者のカルテを手書きで記入する時間の削減が可能です。情報の自動入力や更新システムの導入により、事故のリスクを低減できます。

定型業務の自動化は、医療従事者の働き方を変えるため、残業時間の削減も可能です。結果的に、医療従事者の満足度向上や患者に対するケアの質が向上します。

» 医療の質向上や業務効率化につながる医療ICTとは?

単純作業の軽減

単純作業を軽減すると、医療従事者の業務効率が向上します。単純作業の軽減には、新しい技術やシステムの導入が必要です。自動入力システムやバーコードスキャナー、音声認識技術、自動文書生成ツールなどの技術が効果的です。

タスク管理ソフトウェアや物品搬送用のロボットなども活用すると、患者のケアにより多くの時間を割けます。単純作業の軽減は、医療従事者の業務効率を上げるだけでなく、医療の質の向上にもつながります。

医療従事者の負担を軽減する取り組みの事例

医療従事者の負担を軽減する取り組みの事例は、以下のとおりです。

- 労働環境改善の取り組み事例

- キャリアアップ支援の成功事例

- 福利厚生を充実させた事例

労働環境改善の取り組み事例

労働環境改善の取り組み事例には、フレックスタイム制の導入や残業時間の上限設定、勤務シフトの柔軟化などが挙げられます。休憩室や仮眠スペースなどを充実させたり、院内保育所を用意したりする病院もあります。労働環境の改善には、病院側の継続的な努力が必要です。

定期的な調査を実施し、問題点を把握する必要があります。ハラスメント防止策の強化や、職場のコミュニケーション改善にも取り組むと、より良い労働環境を作れます。取り組みを通じて、医療従事者の負担を軽減し、質の高い医療を提供できる環境を整えましょう。

キャリアアップ支援の成功事例

キャリアアップ支援は、医療従事者の成長と定着率の向上に効果をもたらします。多くの病院がさまざまな取り組みを行い、成果を上げています。専門性向上のための研修プログラムの導入や資格取得支援制度の実施、メンター制度の確立などが効果的です。

取り組みを通じて、医療従事者のモチベーションや専門性を向上できます。経験豊富な先輩からの指導や助言が、キャリア形成の大きな助けになります。

福利厚生を充実させた事例

福利厚生が充実すると医療従事者の満足度が高まるため、人材確保と定着に効果的です。具体的な事例には、勤務体制や休暇制度、子育て支援、住宅支援などが挙げられます。福利厚生を充実させれば、医療従事者のワークライフバランスが改善され、仕事への満足度が高まります。

教育・研修制度の充実も重要な福利厚生の一つです。資格の取得支援や海外研修制度などを設けると、医療従事者のスキルアップとモチベーション向上につながります。職員食堂やリラクゼーションルームなどの福利厚生施設の整備も効果的です。

福利厚生の充実には費用がかかるため、病院の規模や経営状況に応じた適切な施策を選択する必要があります。

医療従事者の不足を予防する対策

医療従事者の不足を予防する対策は、以下のとおりです。

- 人材確保のための政策の強化

- 次世代の医療従事者の育成

- グローバルな医療人材の交流

- 新技術による医療の進化

- 医療教育の見直し

- 地域医療の再編

人材確保のための政策の強化

医療従事者の不足は、日本の医療システムにおける課題の一つとして、政府も問題視しています。現在、政府は人材確保に向けて、待遇改善や奨学金制度の拡充、地方勤務インセンティブなどの政策を強化しています。労働環境の改善支援や医療従事者の専門性向上などの支援も政策の一部です。

人材不足を補う即効性のある対策として、外国人医療従事者の受け入れも進められています。国の取り組みにより、医療従事者の離職防止と長期的な人材確保につながることが期待されています。

次世代の医療従事者の育成

次世代の医療従事者の育成は、医療の質の向上と将来の医療人材不足の防止のために必要です。育成のために行われている取り組みは、以下のとおりです。

- 医学教育カリキュラムの刷新

- 実践的な臨床トレーニングの強化

- 最新の医療技術や機器の操作訓練

- 多職種連携教育の導入

- リーダーシップスキルの育成

取り組みを通じて、次世代の医療従事者は幅広い知識と技能を身に付けられます。技術的なスキルだけでなく、人間性も重要です。患者との信頼関係の構築やチーム医療の推進のために、倫理教育やコミュニケーション能力の向上にも力を入れています。デジタル技術の習得も重要です。

AIや遠隔医療など、急速に進化する医療技術に対応できる人材を育成すれば、効率的で質の高い医療サービスを提供できます。

» 医療の人手不足の解決策を徹底解説!

グローバルな医療人材の交流

グローバルな医療人材の交流は、医療従事者不足の問題解決に大きな効果をもたらします。海外の医療人材の受け入れによって、世界中の知識や技術を共有できるためです。現在は、外国人医療従事者の受け入れ体制の整備や言語サポート、海外での医療経験の評価制度などが取り組まれています。

今後は、国際的な医療ライセンスの相互認証の推進や、医療技術を共有する国際的なプラットフォームも重要です。国境を越えた医療研修プログラムの実施も効果的です。異なる医療システムや文化に触れる機会が増えることで、グローバルな視点を持つ医療人材の育成につながります。

新技術による医療の進化

医療従事者の不足を補うには、新技術による医療の進化が不可欠です。最新のテクノロジーを活用すると、医療の質を向上させながら、医療従事者の負担を軽減できます。

現在の医療現場では、以下の新技術が導入されています。

- AI診断支援システム

- ロボット手術

- 3Dプリンティングによる人工臓器

- ナノテクノロジーを活用した精密医療

- バーチャルリアリティを用いた医療トレーニング

技術の導入で医療従事者の教育・訓練が効率化され、人材育成にも効果的です。ウェアラブルデバイスによる健康管理や、ビッグデータ解析による予測など、予防医療の分野でも新技術が活用されています。新技術の導入には経済面などの課題もありますが、医療の質を向上させながら医療従事者不足の問題に対応できます。

» 医療ビッグデータとは?活用方法を解説

医療教育の見直し

医療教育の見直しは、将来の医療従事者を育成するうえで重要です。現代の医療ニーズに合わせたカリキュラムの更新や実践的なスキル強化が求められています。教育の取り組みには、多職種連携教育やシミュレーション教育、デジタルヘルスケア教育などが含まれます。地域医療や予防医学に重点を置いた教育も重要です。

医療教育の見直しには、継続的な専門能力開発の促進や医療政策の導入も検討されています。医療技術や知識は日々進歩しているので、継続的な学習が大切です。教育が浸透すると医療従事者全体が医療システムを理解でき、質の高い医療を提供できる人材へと成長します。

地域医療の再編

地域医療の再編は、医療資源を効率的に活用し、地域全体の医療サービスを向上させるために重要です。取り組みを通じて、地域ごとの医療ニーズに合わせた適切な医療提供体制を構築できます。

地域医療の再編で取り組まれている施策は、以下のとおりです。

- 病院の機能分化と連携強化

- 地域包括ケアシステムの構築

- へき地医療支援の強化

- 遠隔医療の活用

地域の実情に合わせた医療提供体制を整えると、効率的で質の高い医療を提供できます。人口動態や疾病構造の変化に合わせた医療圏の変更や地域医療連携推進法人の設立も促進されています。プライマリケアの充実と強化も重要です。地域のかかりつけ医が適切な初期診療を行うと、大病院への過度の集中を防げます。

高齢化が進む地域では、在宅医療も必要です。在宅医療サービスを充実させると、患者の生活の質が向上します。取り組みを成功させるには、地域ごとの医療体制を構築し、地域住民との協働による医療計画の策定を進める必要があります。

まとめ

日本の医療従事者の不足は、国際的に見ても深刻な問題です。高い離職率や過酷な労働環境、業務負担の増加などが原因として挙げられます。医療従事者が不足すると、医療サービスの質が低下し、医療事故のリスクも高まります。労働環境の悪化がさらなる人手不足を生む負のサイクルに注意が必要です。

医療従事者の不足に対する効果的な対策は、待遇や労働環境の改善、デジタル技術を活用した業務負担の軽減などです。労働環境が良くなれば、医療従事者の負担が軽減され、離職率の低下にもつながります。医療従事者の働きやすさは、患者への医療サービスの質に大きく影響するため、早急な対応が必要です。