【看護師のワークライフバランス】働き方改革に伴う変化と課題を解説!

- 残業が多くて家庭生活との両立が難しい

- 夜勤のシフトがきつくて体力的にしんどい

- 人手不足で休暇が取りづらい

看護師の方々は現在の働き方について、さまざまな悩みを抱えています。労働環境の課題を解決するため、今、看護師の働き方改革が進められていることはご存知でしょうか。本記事では、看護師の労働環境の現状と、働き方改革がもたらす具体的な変化について詳しく解説します。

この記事を読めば、職場環境がどう変わる可能性があるのか、自分自身でどんな行動が取れるのかがわかります。看護師の方々が生き生きと働ける環境づくりのヒントとなれば幸いです。

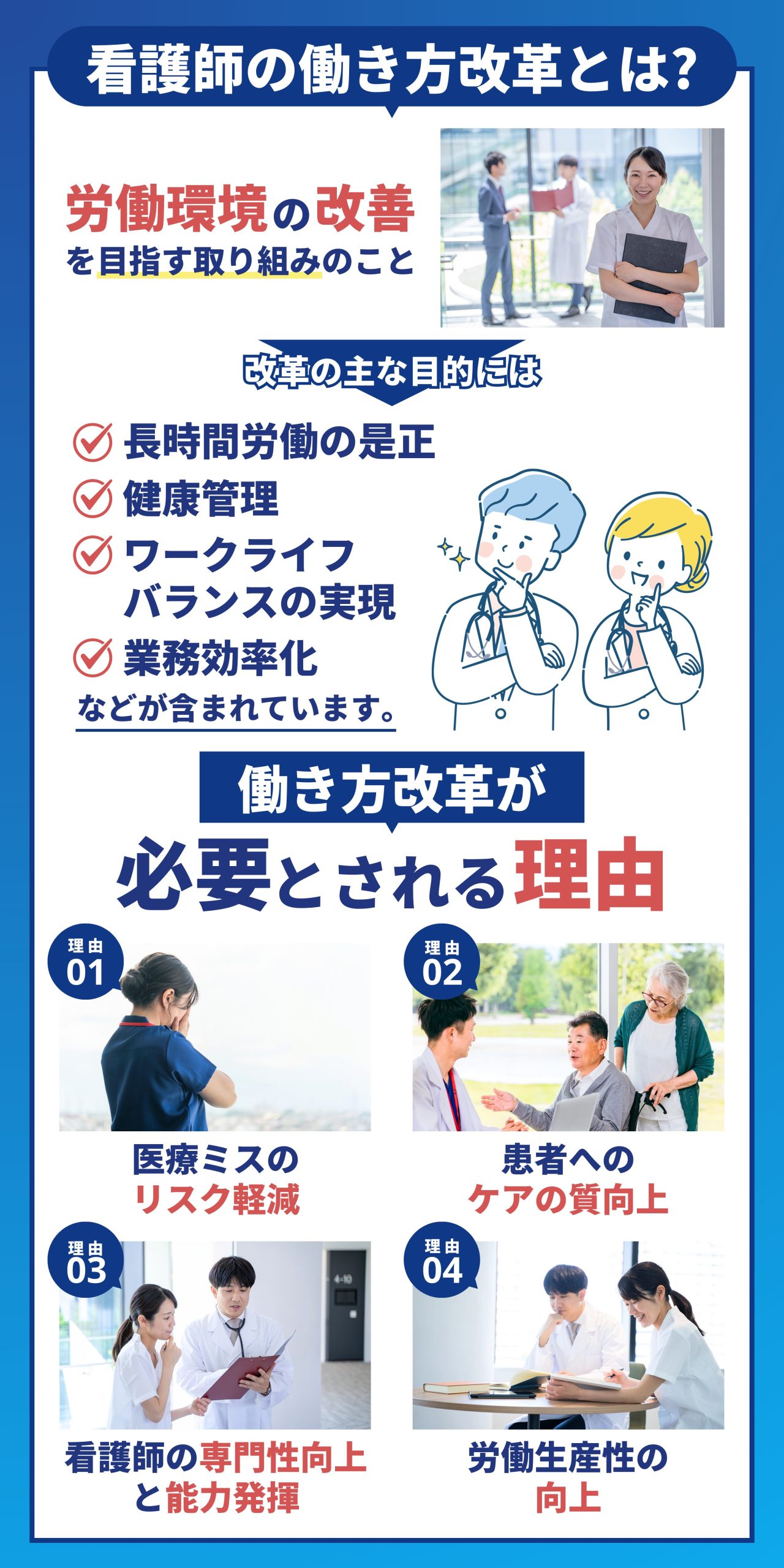

看護師の働き方改革とは労働環境の改善を目指す取り組みのこと

看護師の働き方改革とは労働環境の改善を目指す取り組みのことです。改革の主な目的には、長時間労働の是正、健康管理、ワークライフバランスの実現、業務効率化などが含まれています。取り組みを通じて、看護師の労働環境を大きく改善し、結果として患者へのケアの質を向上させることが目的です。

働き方改革により、看護師がより充実した職業生活を送れるようになれば、医療現場全体にも良い影響がもたらされます。

» 医師の働き方改革!時間外労働上限規制に向けた課題

働き方改革が必要とされる理由

看護師の働き方改革が必要な理由は、長時間労働による健康被害の防止やワークライフバランスの改善です。具体的には以下のような点を改善することが必要です。

- 医療ミスのリスク軽減

- 患者へのケアの質向上

- 看護師の専門性向上と能力発揮

- 労働生産性の向上

職場環境の改善は職務満足度の向上にもつながります。少子高齢化に伴う労働力不足への対応や、多様な働き方のニーズに応えることも重要な理由の一つです。

現在の労働環境の問題点

現在の看護師の労働環境には多くの問題点があり、心身の健康や医療の質に大きな影響を与えています。主な問題点として、長時間労働と過重労働が挙げられます。慢性的な人員不足のため、多くの看護師が長時間の残業を余儀なくされている状況です。夜勤や交代制勤務も身体的・精神的な負担となっています。

» 看護師の2交代制と3交代制のメリット・デメリット

賃金水準の低さも深刻な問題です。看護師の仕事の重要性や責任の重さに比べ、給与が十分ではありません。有給休暇の取得率も低く、ワークライフバランスを保つことが難しい状況にあります。ハラスメントの問題も見過ごせません。患者や家族、医師からのハラスメントにさらされるケースがあるのが現状です。

医療事故のリスクも高まっており、看護師の精神的なストレスとなっています。バーンアウト(燃え尽き症候群)に陥る看護師が増加しました。キャリア形成の機会不足や、煩雑な業務、事務作業の多さも課題となっています。

働き方改革の主な内容

働き方改革の主な内容は、看護師の労働環境を改善し、より良い医療サービスを提供するためのものです。看護師の心身の健康を守り、仕事と生活のバランスを取るために不可欠です。以下のような施策が実施されています。

- 時間外労働の上限規制

- 勤務間インターバル制度

- 夜勤・交代制勤務の改善

- 同一労働同一賃金

上記の施策により看護師のワークライフバランスが向上し、子育てや介護との両立も可能です。働き方改革は、看護師の労働環境を大きく改善し、医療の質の向上にもつながる重要な取り組みとなっています。

看護師の働き方改革に伴う変化

看護師の働き方改革により、仕事環境が大きく変わりつつあります。主な変化は以下の3点です。

- 働く時間の見直し

- 労働時間の記録の徹底

- 休みの取り方の変更

働く時間の見直し

看護師の健康と生活の質を高めるため、働く時間を適切に管理する取り組みが進んでいます。時間外労働の罰則付き上限規制なども導入されました。具体的には、働き方改革によって、時間外労働は月45時間以内、年間360時間以内の上限が課せられました。この上限は、特別な事情により労使間で特別条項を締結する場合に限って延長することができます。

勤務間インターバル制度の努力義務化も進んでいます。例えば、インターバル時間を11時間とした場合、勤務終了後から次の勤務開始までに最低11時間の間隔を空ける必要があります。他にも、以下のような柔軟な勤務時間制度の導入も進んでいます。

- フレックスタイム制

- 時短勤務

- 週3日勤務

上記のような制度を取り入れることで、個々の生活スタイルに合わせた働き方が選択できるようになります。苦しい長時間労働や過重な仕事を減らすことが可能です。

» 看護師が知っておくべき労務管理

労働時間の記録の徹底

働き方改革により、看護師の労働時間の正確な記録が必要となりました。「労働時間」は、労働者が指揮命令のもと働いた時間であり、調整や清掃時間なども含まれるのが原則です。労働時間を正確に把握のため、働いた時間を適切に管理するための取り組みが進んでいます。

労働時間は、客観的な方法で記録する必要があります。例えば、以下のような方法であれば、正確な勤務時間を把握しやすいです。

- タイムカード

- ICカード

- 勤怠システム

さらに、労働基準法上、タイムカードなどの記録を一定期間保管することが義務付けられています。出勤・退勤時間が明確でない出勤簿などを活用している場合は、切り替えを急ぎましょう。

休みの取り方の変更

看護師が心身をリフレッシュするのも大事な仕事の一つです。働き方改革により、年10日間以上の年次有給休暇を付与した看護師に対しては、年5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けられました。仕事と私生活のバランスを取りやすくするためにも、休暇を取りやすい取り組みを進めることが大切です。

近年は、年次有給休暇計画表の導入や連続休暇の取得を推奨する制度などが実施され、看護師の休暇取得率向上に貢献しています。例えば、以下のような休暇制度が挙げられます。

- 長期休暇制度(年1回、1週間程度の連続休暇など)

- 育児・介護のための特別休暇

- 時間単位の休暇取得制度

時間単位の休暇取得制度により、子どもの学校行事や病院の受診など、短時間の用事にも柔軟に対応できるようになります。また、時間単位で有給休暇を取得できるようになると、働きながら私生活の予定も立てやすくなるでしょう。

看護師の働き方改革の具体例

看護師の働き方を改善するため、さまざまな取り組みが行われています。代表的な以下の4つの具体例を見ていきます。

- ICTの導入

- 働く条件の改善

- 職場環境の改善

- 教育や研修の充実

ICTの導入

ICT(情報通信技術)を活用して、看護師の業務効率化が進められています。電子カルテシステムの導入は多くの医療機関で行われ、患者情報の共有や記録の効率化が可能です。一部の病院では、音声入力システムを導入し、看護記録の作成時間を大幅に短縮することに成功しています。ICT導入の具体例は以下のとおりです。

- タブレットやスマートフォンを活用したベッドサイド情報入力

- 業務用SNSによるスタッフ間のコミュニケーション効率化

- AIを活用した患者の容態変化予測システム

ICT技術の導入により、情報共有がスムーズになって紙の書類が減少しています。患者情報の即時確認ができるようになったのも適切な看護ケアの提供につながっています。

働く条件の改善

看護師がより働きやすくなるよう、労働条件の改善も進められました。処遇改善により、看護師の給料の引き上げなども実施されています。夜勤や交代制勤務の見直しを行うことで、夜勤の回数制限や夜勤専従者の待遇改善なども実現できます。

労働条件改善の主な取り組みは以下のとおりです。

- 有給休暇取得率の向上(計画的付与制度の導入)

- フレックスタイム制や時差出勤制度の導入

- 短時間勤務制度の拡充(1日6時間勤務や週3日勤務など)

働く条件の改善より、看護師の労働意欲向上と離職率低下が期待されます。個人の生活スタイルに合わせた勤務が可能になり、育児や介護との両立を支援する制度も整備されつつあります。

職場環境の改善

看護師が快適に働けるよう、職場環境の改善も進められました。多くの病院で快適な休憩室が設置され、リラックスできるスペースや仮眠室が用意されています。看護師の体への負担を軽減する設備や機器の導入も行われました。電動ベッドや患者移動用リフトの活用により、看護師の腰痛予防効果が期待できます。

職場環境改善の具体例は以下のとおりです。

- LED照明の導入や空調システムの改善による快適な作業環境の実現

- ナースステーションの設計見直しによる業務効率化

- 自動手指消毒器の設置など、感染症対策の強化

職場環境の改善により、看護師の身体的・精神的負担が軽減され、より質の高い看護ケアの提供が可能です。

教育や研修の充実

看護師の継続的な成長を支援するため、教育や研修の機会を設けるのも効果的です。多くの病院では、定期的な勉強会や症例検討会が開催され、看護師個々のキャリアプランに沿った研修プログラムが提供されています。オンライン学習システムの導入も進み、e-ラーニングプラットフォームを活用した学習環境の整備も進んでいます。

以下は教育・研修を充実させるための取り組み例です。

- シミュレーション教育の導入(高機能患者シミュレーターの活用)

- メンター制度の導入による新人看護師サポート

- 認定看護師・専門看護師の資格取得支援

上記の取り組みにより、看護師は最新の医療技術や知識を習得し、専門性を高めることが可能です。チーム医療の質向上や新人看護師の早期戦力化にも貢献しています。

看護師の働き方改革のメリット

看護師の働き方改革のメリットは大きく分けて以下の2つです。

- 働く環境が良くなる

- 看護の質が向上する

働く環境が良くなる

働き方改革により、看護師の仕事と生活のバランスが改善されます。また、休暇の取得がしやすくなり、プライベートの時間を確保しやすくなります。

年間の有給休暇取得率が向上し、以前より取得率が上昇した病院も出てきています。労働時間の適正化や業務の効率化により、過度な残業が減少し、心身の疲労が軽減されています。労働環境改善の具体的な効果は以下のとおりです。

- ストレスの軽減(ストレスチェックやメンタルヘルス相談窓口の設置)

- キャリアアップ機会の増加(専門看護師・認定看護師の資格取得者増加)

- 離職率の低下(働き方改革前より改善した事例あり)

フレックスタイム制や短時間正社員制度の導入により、個人のライフステージに合わせた働き方が実現した点も大きいです。育児や介護と仕事の両立がしやすくなり、キャリアを中断することなく働き続けられる環境が整備されています。

看護の質が向上する

働き方改革は、患者への看護の質向上にもつながっています。労働環境の改善により、看護師がより丁寧なケアを提供できるようになります。

患者とのコミュニケーション時間が増加することで、患者の細かなニーズや変化に気づけるようになります。また、労働時間の適正化により、看護師の疲労やストレスが軽減され、集中力が維持されやすくなります。看護の質向上の具体例を以下に挙げます。

- 医療ミスの減少(インシデント報告件数の減少など)

- 専門知識・技術の向上(認定看護師・専門看護師の割合の増加など)

- チーム医療の強化(多職種連携研修の増加、合同カンファレンスの定例化など)

継続的な学習や研修の機会増加により、看護師は最新の医療技術や知識を常にアップデートできます。また、ベテラン看護師の長期勤続により、若手看護師への技術や知識の伝承がスムーズに行われるようになります。患者満足度調査では、看護ケアに関する評価が改革前と比べて向上したという報告もあります。

» 看護管理システムとは?機能と導入メリットを解説

看護師の働き方改革のデメリット

看護師の働き方改革はメリットだけでなく、以下の2つのデメリットを考慮しなければなりません。

- 初期費用の負担

- 業務分担の困難さ

初期費用の負担

働き方改革を進めるには、多額の初期投資が必要必須となる場合があります。例えば、勤怠システムを導入する際は、新しい機械やソフトの導入に高額な費用がかかります。電子カルテシステムの導入には、病床数によって異なりますが、数千万円から数億円の費用が必要です。小規模な病院にとっては、大きな財政的負担となる可能性があります。

下記は初期費用がかかる主な項目です。

- 職場環境改善のための工事(休憩室拡充、仮眠室設置など)

- 教育設備の充実(eラーニングシステム、シミュレーション機器など)

- 勤務時間管理システムや人事システムの更新

一度に大規模な改修を行うことは、病院の財務状況によっては厳しいのが現状です。段階的な導入や補助金の活用など、各医療機関の状況に応じた戦略的な投資が求められます。

業務分担の困難さ

看護師の業務は専門性が高く、他の職種の人に簡単に任せることが困難です。患者の状態に応じた柔軟な対応が必要なため、業務の標準化や分担が容易ではありません。患者の急変時の対応や複雑な治療を要する患者のケアなどは、経験豊富な看護師でなければ適切に行えない場合があります。

以下は、業務分担を困難にする要因です。

- 緊急時の判断や優先順位づけの必要性

- チーム医療における看護師の重要な役割

- 個々の看護師のスキルや経験の差

夜勤や休日勤務などのシフト制も業務分担を複雑にします。24時間体制の医療現場では、常に一定レベルの看護ケアを提供することが必要です。

人員配置や業務の引き継ぎに細心の注意を払わなければなりません。看護師の業務分担を変更する際は、個々の看護師のスキルレベルや経験など、多角的な視点からの慎重な検討が求められます。

» 看護師の勤務表を作成するポイント

看護師の働き方改革の課題

看護師の働き方改革を進める上では下記のような課題をクリアしなければなりません。

- 人材不足への対応

- 高齢化と多様な医療ニーズへの対応

- 給料と労働条件の改善

人材不足への対応

看護師の不足は、働き方改革を進める上で最大の障壁です。需要が増加する一方で、十分な数の看護師が確保できていないのが現状です。厚生労働省の推計によると、2025年には最大で約13万人の看護師が不足すると予測されています。人材不足の問題に対処するため、下記のような取り組みが行われています。

- 新卒看護師の採用強化(看護学校との連携、奨学金制度の充実)

- 離職防止策(メンタルヘルスケア、キャリアアップ支援)

- 潜在看護師の復職支援(復職支援プログラム、短時間勤務制度)

一部の病院では地元の看護学校と連携し、実習生の受け入れを積極的に行うことで、新卒採用数を増加させました。定期的な面談制度によって個々の看護師をサポートすることで、離職率を低下させた事例もあります。人材確保と定着率向上には、長期的視点での取り組みが不可欠です。

高齢化と多様な医療ニーズへの対応

社会の高齢化に伴い、医療ニーズの多様化が顕著です。医療ニーズの変化に対応することは、看護師の働き方改革を進める上で重要な課題です。高齢患者への対応力を高めるため、専門知識を持つ看護師の育成が進められています。認知症ケアや在宅医療など、新たな分野での専門性が求められています。

多様な医療ニーズへの対応策は以下のとおりです。

- 老年看護の専門知識を持つ看護師の育成

- 在宅医療・介護サービスの充実

- 多職種連携の強化(チーム医療の推進)

認知症ケア専門士の資格取得を支援する病院が増えており、資格取得者の割合を5年間で2倍に増やした事例もあります。訪問看護ステーションの増設や、ICTを活用した在宅患者のモニタリングシステムの導入なども進められています。多様化するニーズに対応するため、看護師の専門性向上と柔軟な働き方の実現が急務です。

給料と労働条件の改善

看護師の給料と労働条件の改善は、働き方改革の重要な課題です。多くの看護師が長時間労働や低賃金に悩んでいる現状があります。労働環境の改善と適正な待遇の実現が、人材確保と定着率向上の鍵です。医療機関はさまざまな取り組みを通じて、看護師の待遇改善を図る必要があります。

以下は、給料と労働条件改善の主な取り組みです。

- 基本給の引き上げ(取り組みにより平均年収増)

- 夜勤手当の増額(増額で夜勤希望者増加)

- 残業代の適正支払い(タイムカードシステム導入による正確な労働時間把握)

有給休暇取得率の向上も重要な課題です。年間の有給休暇取得率を引き上げることに成功した病院では、看護師の満足度が大幅に向上しています。フレックスタイム制や短時間正社員制度の導入も進んでおり、育児や介護と仕事の両立を支援する制度が充実してきています。

将来の目標を持って働けるよう、キャリアアップの道筋を明確にすることも重要です。専門看護師や認定看護師の資格取得支援、管理職への登用制度の整備などが行われています。キャリアラダーを明確化し、段階的な給与アップを実現した病院では、看護師のモチベーション向上につながっています。

看護師の働き方改革に求められる労働条件の対策

看護師の働き方改革に必要な労働条件の対策は、以下のとおりです。

- フレックスタイム制度の導入

- 在宅勤務の試行

フレックスタイム制度の導入

フレックスタイム制度の導入は、看護師の働き方改革において重要な取り組みです。生活スタイルに合わせて勤務時間を調整できるため、ワークライフバランスが取れ、スタッフの満足度が向上します。導入にあたっては、労働基準法にもとづき、清算期間の上限(最大3か月)やコアタイムの設定が必要です。

業務の効率化が制度の導入の鍵となるため、残業時間の削減にも取り組む必要があります。勤怠管理システムの導入や労使協定の締結、試行期間の設定などの対策も重要です。適切な取り組みにより、人材の確保や定着率の改善・向上が期待できます。

» 病院の勤怠管理における課題

制度の導入後も、定期的に内容を見直し、スタッフへの説明会を開いたり、研修を実施したりする必要があります。

在宅勤務の試行

在宅勤務の試行は、看護師の働き方改革において重要な取り組みの一つです。医療現場でも、以下の業務を在宅で行う試みが始まっています。

- 遠隔医療サポート

- 電子カルテの閲覧

- 自宅での記録作業

- ビデオ会議システム

- オンラインでの情報共有

在宅勤務を導入する際は、セキュリティ対策と個人情報保護の徹底が不可欠です。在宅勤務における医療データの取り扱いについては、病院ごとのポリシーや法規制に従い、適切なアクセス制限やログ管理を行うことが大切です。

在宅勤務に必要な機器やソフトウェアの準備を整える必要もあります。在宅勤務の試行にあたっては、在宅勤務可能な日数や時間帯、業務評価方法の確立、緊急時の対応体制の整備が求められます。

在宅勤務と出勤のバランスを考慮したシフト管理も重要です。取り組みを通じて、働き方の選択肢が増え、ワークライフバランスが向上します。医療現場の特性を考慮し、慎重に進める必要があります。

在宅勤務時のデータ保護については医療情報システムの安全管理指針や個人情報保護法に準拠した対応が求められます。

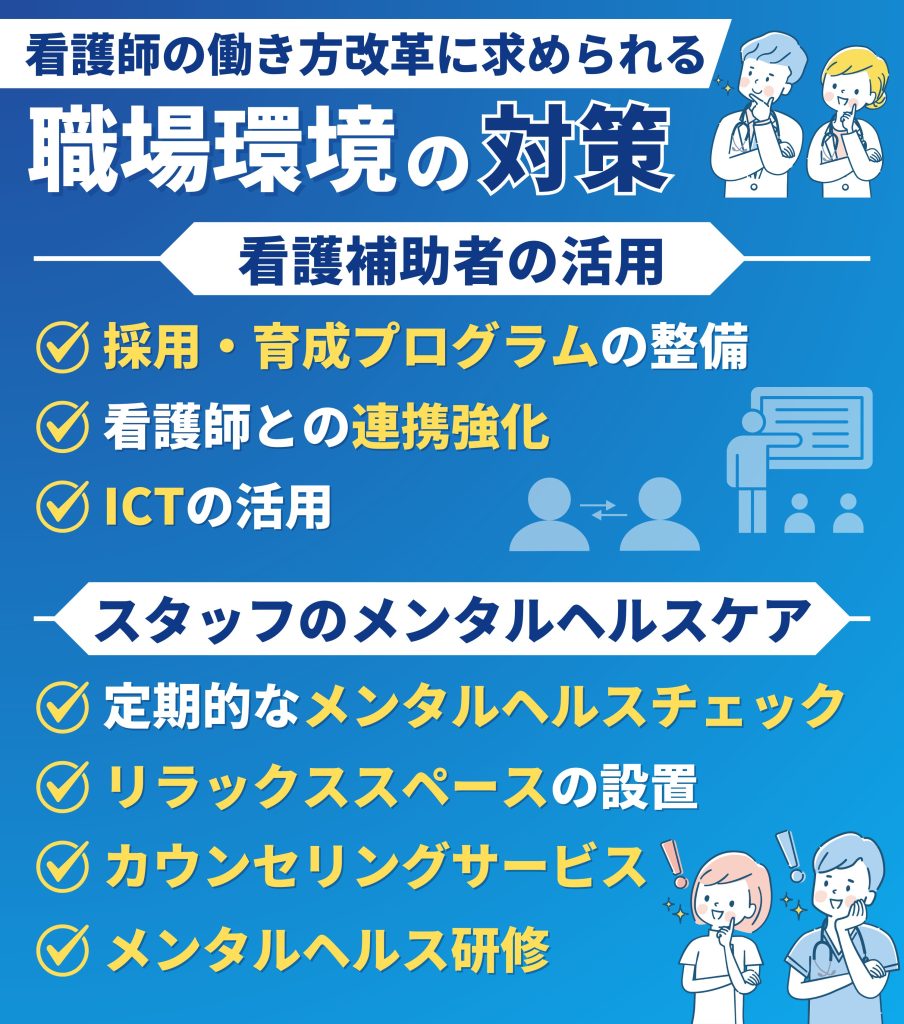

看護師の働き方改革に求められる職場環境の対策

看護師の働き方改革に求められる職場環境の対策は、以下のとおりです。

- 看護補助者の活用

- スタッフのメンタルヘルスケア

看護補助者の活用

看護師の業務負担を軽減し、効率的な医療を提供するには、看護補助者の活用が重要です。役割を明確にし、業務範囲を整理すると、看護師が専門的な業務に集中できる環境を整えられます。看護補助者を活用する場合は、採用・育成プログラムの整備や看護師との連携強化、ICTの活用が必要です。

看護補助者の専門性が向上し、質の高い医療を提供できます。看護補助者のキャリアパスを確立し、待遇を改善すると、モチベーションの向上にもつながります。看護補助者の活用を進めるには、医療機関全体で看護補助者の重要性を認識し、適切な配置基準を設けることが重要です。

看護補助者の能力を最大限に活かせる体制を整えると、医療現場全体の効率とサービスの質が向上します。

» 看護師の業務改善は急務!医療現場の問題を解決するポイント

スタッフのメンタルヘルスケア

適切なメンタルケアを実施すると、スタッフの心身の健康を維持し、パフォーマンス向上につながります。以下の対応が効果的です。

- 定期的なメンタルヘルスチェック

- リラックススペースの設置

- カウンセリングサービス

- メンタルヘルス研修

ワークライフバランスの推進やチームビルディング活動を取り入れると、職場の雰囲気が改善され、心理的負担が軽減されます。上司や同僚との定期的な面談も重要です。職場内のコミュニケーションが促進され、問題の早期発見や解決につながります。

ストレス対処法の教育を通じて、スタッフ自身もストレス管理のスキルを身に付ける必要があります。過重労働を防ぎ、適切な休息時間を確保すると、スタッフの心身の疲労を軽減し、長期的な健康の維持が可能です。

» 看護師の人材確保に向けた対策

看護師の働き方改革に求められる教育・研修の対策

看護師の働き方改革に求められる教育・研修の対策は、以下のとおりです。

- オンライン研修の導入

- 継続教育の支援

オンライン研修の導入

オンライン研修の導入により、時間や場所にとらわれず学習できる環境が整います。研修への参加率が上がるため、看護師の知識やスキルが向上します。オンライン研修のメリットは、以下のとおりです。

- コストを削減できる

- 多様なコンテンツを学べる

- 個人のペースに合わせられる

- リアルタイムで質問や討論ができる

研修履歴や進捗状況を管理できるので、個々の看護師の学習状況を把握しやすくなります。最新の医療情報や技術を迅速に共有できる点もメリットです。専門家による講義を受ける機会も増やせます。学習の繰り返しによって知識の定着し、看護師のスキルが継続的に向上します。

継続教育の支援

継続教育の支援は、看護師のスキルアップと専門性の向上に不可欠です。継続的に教育を支援する方法は、以下のとおりです。

- 専門知識や技術の更新プログラム

- 資格取得支援制度

- 学会や研修会への参加費用補助

- e-ラーニングシステム

- キャリアパス制度

取り組みによって、最新の医療知識や技術を習得できるだけでなく、自己啓発の機会が増え、モチベーションが向上します。継続教育は、医療機関全体のサービス向上にも役立ちます。結果的に患者が高度な医療を受けられるため、継続教育は医療現場では欠かせません。

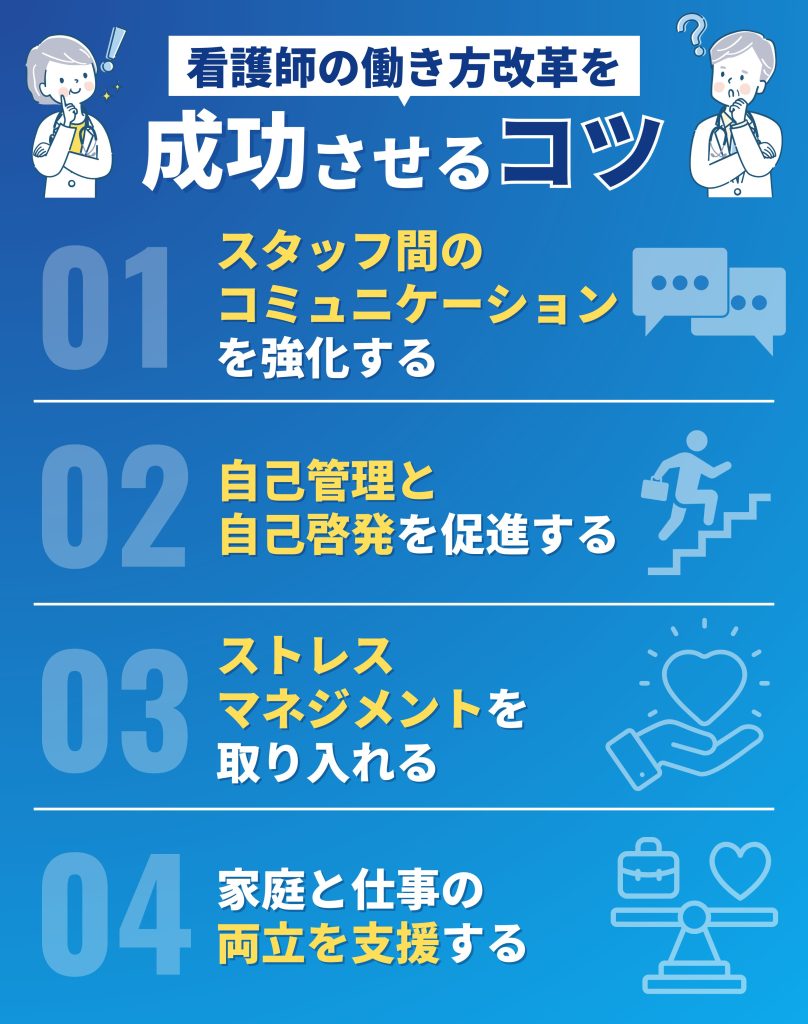

看護師の働き方改革を成功させるコツ

看護師の働き方改革を成功させるコツは、以下のとおりです。

- スタッフ間のコミュニケーションを強化する

- 自己管理と自己啓発を促進する

- ストレスマネジメントを取り入れる

- 家庭と仕事の両立を支援する

スタッフ間のコミュニケーションを強化する

スタッフ間のコミュニケーション強化は、看護師の働き方改革を成功させるためのポイントです。良好なコミュニケーションはチームワークを向上させ、業務の効率化や問題解決のスピードを高めます。コミュニケーションの強化には、定期的なミーティングやカンファレンス、チーム間の情報共有ツールの活用などが効果的です。

取り組みを通じて、スタッフ間の意思疎通がスムーズになり、協力しやすい環境が整います。部署を超えたコミュニケーションも重要です。組織全体の連携強化につながり、より柔軟な働き方が実現します。メンター制度の導入やプロジェクトチームの結成、交流イベントの企画などの施策が有効です。

個人のコミュニケーションスキルの向上も必要です。リーダーシップやコミュニケーションスキルの研修を行い、フィードバックの機会を増やしましょう。スタッフの対話能力が向上し、職場環境が良好になります。

自己管理と自己啓発を促進する

自己管理と自己啓発に取り組むと、仕事の質が高まります。以下の取り組みが効果的です。

- 自己目標の設定と見直し

- 時間管理スキルの向上

- 継続的な学習

- ワークライフバランスの維持

- ストレス解消法の習得

個人の努力だけでなく、職場からのサポートも重要です。キャリアプランの作成支援や継続的な教育など、組織的なバックアップがあると、効果的に自己成長を促せます。看護師一人ひとりが自己管理と自己啓発に取り組むと、職場全体の雰囲気も向上し、働き方改革の成功につながります。

自分自身の成長が、患者へのより良いケアにつながる意識を持つことが大切です。

ストレスマネジメントを取り入れる

ストレスマネジメントは、看護師の働き方改革を成功させるために欠かせない要素です。ストレスを適切に管理すると、心身の健康を維持し、仕事のパフォーマンスを向上させられます。ストレスマネジメントには、以下の対策が効果的です。

- リラクゼーション技法の習得

- 定期的な運動

- 十分な睡眠と休息

- 趣味や余暇活動

対策を日常生活に取り入れると、ストレス耐性が向上し、心身をリフレッシュできます。同僚や家族、友人などのサポートネットワークの構築も大切です。困ったときに相談できる人がいると、精神的な支えになります。専門家によるカウンセリングの利用も効果的です。

客観的な視点からアドバイスを受けると、新たな対処法を見つけられる可能性があります。ストレスマネジメントは、継続的な取り組みが重要です。定期的に自分のストレス状態を確認し、対処法を見直すと、効果的にストレスを管理できます。

家庭と仕事の両立を支援する

多くの看護師が、仕事と家庭の両立に悩んでいるため、適切な支援策を講じると、安心して働ける環境を提供できます。育児・介護休暇制度や短時間勤務制度、保育施設の設置、時差出勤の許可などの支援策が効果的です。有給休暇取得の促進や家族向けイベントの開催も、仕事と家庭の調和を図るうえで役立ちます。

キャリア面での支援も重要です。メンター制度やキャリアカウンセリング、復職支援プログラムなどにより、長期的なキャリア形成を支援できます。支援策を適切に組み合わせると、看護師が仕事と家庭を両立しやすくなり、働きがいや職場定着率が向上します。

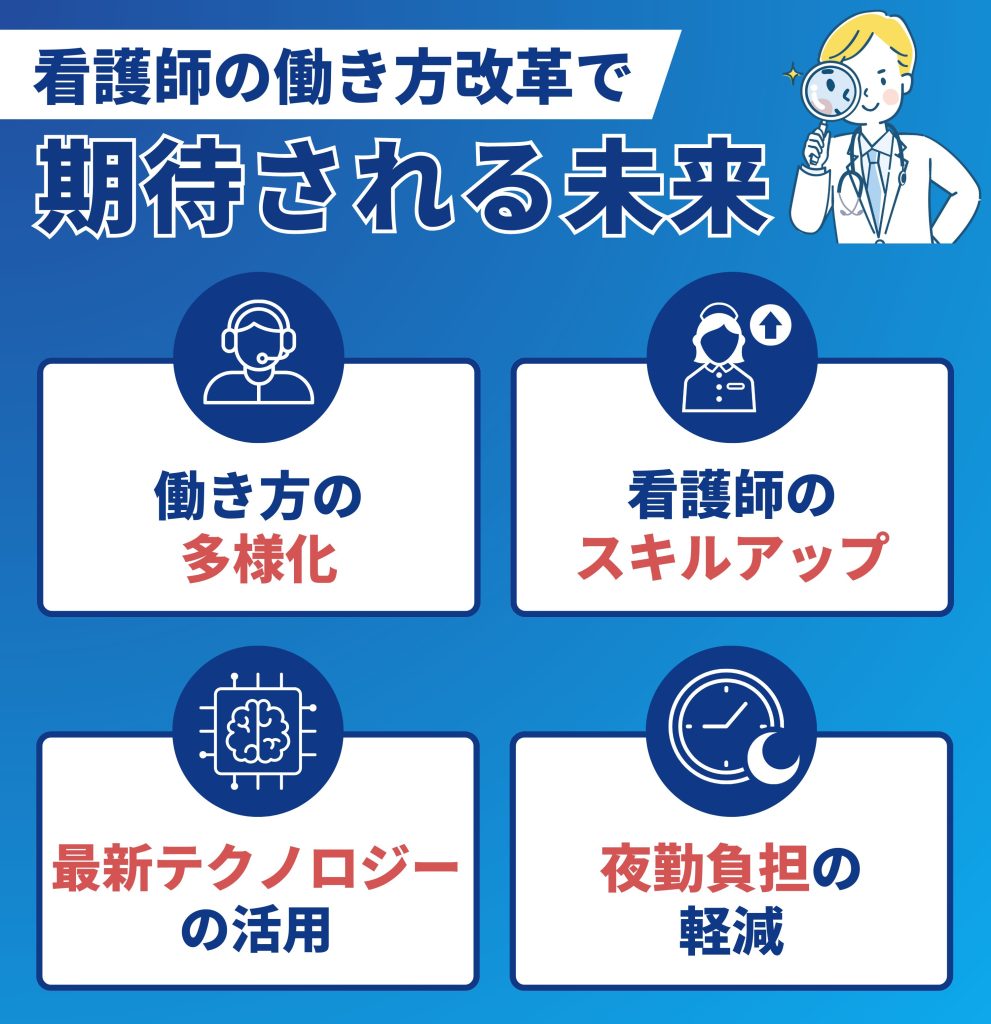

看護師の働き方改革で期待される未来

看護師の働き方改革で期待される未来は、以下のとおりです。

- 働き方の多様化

- 看護師のスキルアップ

- 最新テクノロジーの活用

- 夜勤負担の軽減

働き方の多様化

看護師の業務も多様化が進んでおり、個々のライフスタイルやキャリアプランに合わせた柔軟な働き方に変わってきています。現在取り入れられている勤務形態の種類は、以下のとおりです。

- フルタイム

- パートタイム

- フレックスタイム

- リモートワーク

- ジョブシェアリング

- 短時間正社員制度

選択肢が増えたため、看護師も育児や介護を両立しながら働きやすくなりました。副業や兼業を認める医療機関も増え、複数の職場で経験を積む人もいます。時差出勤やシフト制の調整もしやすくなっており、個人の生活リズムに合わせた働き方が可能です。

クラウドソーシングやフリーランス契約を取り入れる動きもあり、働き方の自由度はさらに広がっています。働き方の多様化が進むと、看護師の仕事に対する満足度が上がり、人材の確保にもつながります。

看護師のスキルアップ

働き方の改革が進む中で、看護師がスキルアップしやすい環境も整いつつある状況です。柔軟な働き方ができると、学習の時間を確保しやすくなり、専門知識の向上や新技術の習得ができます。結果的に、認定看護師や専門看護師の資格取得を目指す人が増え、特定の分野で活躍できる人材の育成が可能です。

最新テクノロジーの活用

近年、AIやIoTなどのテクノロジーが医療業界に導入されています。期待される効果は、業務の負担軽減や患者へのケアに集中できる環境の整備です。利用されている技術は、以下のとおりです。

- 電子カルテ

- 遠隔医療システム

- ウェアラブルデバイス

- ロボット技術

VRやARを活用した教育も注目されています。実践的な学習が可能になり、看護師のスキルアップにつながります。ビッグデータ分析を取り入れると、患者のデータをもとに、適切な治療法の選択が可能です。

電子カルテを閲覧する際は、病院のポリシーに従い、アクセス制限や監査ログの管理の徹底が求められます。遠隔医療サポートを実施する際は、医師法および厚生労働省のガイドラインに従って行うことが必要です。

» 医療ビッグデータとは?活用方法を解説

夜勤負担の軽減

夜勤負担の軽減は、看護師の働き方改革における難しい課題です。現在、多くの医療機関で夜勤の回数を減らしたり、勤務時間を短縮したりする対策が講じられています。交代制や夜勤専門の人材の配置によって、業務の負担を分散させる取り組みも行われています。

夜勤負担軽減策は、労働安全衛生法や労働基準法の規定に準じた適切な休憩時間の確保が重要です。快適な休憩スペースの設置の促進も、働き方改革による効果の一つです。すべての医療機関に浸透しているわけではありませんが、夜勤の負担を軽減する取り組みは、今後も継続されていきます。

» 夜勤の休憩時間を確保する方法

看護師の働き方改革に関するよくある質問

看護師の働き方改革に関するよくある質問は、以下のとおりです。

- 働き方改革で何が変わる?

- 働き方改革を進める際の注意点は?

- 看護師が個人でできる働き方の心がけは?

働き方改革で何が変わる?

長時間労働の是正や有給休暇の取得が促進されています。時間外労働の上限や勤務間インターバル制度、年次有給休暇の取得なども、義務付けられました。適用される範囲は、労働契約法やパートタイム・有期雇用労働法の規定にもとづきますが、同一労働同一賃金が実現できている状況です。

具体的な適用範囲は、病院の雇用形態や契約内容によって異なりますが、非正規雇用の看護師の待遇改善なども、働き方改革によって変わった点です。労働時間の把握や産業医・産業保健機能の強化も進められており、今後はより安全な職場環境が整備されます。

働き方改革を進める際の注意点は?

トップダウンで一方的に改革を進めるのではなく、実際に働いている人の意見を反映させる必要があります。個人の事情に配慮しながら進めましょう。業務の効率を上げる工夫や適切な人員配置も考慮すると、負担の偏りを防げます。労働時間の管理を徹底し、休暇を取りやすくする体制も整える必要があります。

職場の雰囲気づくりに努め、働きやすい環境にしましょう。定期的に改革の効果を検証し、必要に応じて改善してください。

看護師が個人でできる働き方の心がけは?

看護師個人は、自己管理能力の向上を心がける必要があります。効率的な業務遂行と健康的な生活の両立に不可欠です。以下のポイントを意識しましょう。

- 業務の優先順位を考える

- スキルアップを図る

- 適度にリフレッシュする

- 同僚とコミュニケーションを取る

- 仕事とプライベートのバランスを調整する

日々の業務を振り返り、無駄な作業の削減や効率的な方法の模索も重要です。キャリアプランも明確にする必要があります。定期的に自己評価を行い、必要に応じて上司や先輩にアドバイスを求めましょう。個人の努力が、職場全体の働き方改革につながる可能性もあるので、積極的に取り組んでください。

まとめ

看護師の働き方改革は、仕事環境を良くし、医療の質を高める大切な取り組みです。働く時間、給料の仕組み、休みの取り方などが変わり、さまざまな対策が行われています。

働き方改革には、看護師の生活が豊かになり、患者へのケアの質が良くなるというメリットがあります。しかし、最初にお金がかかることや、仕事の分け方が難しいなどの課題もクリアしなければなりません。

医療の現場の特徴を考えながら、看護師が働きやすい環境を作ることが急務です。一人ひとりが改革の意味を理解し、積極的に取り組むことで、より良い医療の場を作れます。

» 病院向け勤怠管理システムとは?メリットと選び方