看護現場で効率化を図るための業務改善5選と取り組むポイントを徹底解説

医療現場では、看護師の業務改善が早急に取り組むべき課題です。具体的にどのように改善すればよいのかわからず、悩んでいる方も多いです。この記事では、看護師の業務改善が必要な理由や具体的な改善方法、取り組む際のポイントを詳しく解説します。記事を読めば、医療現場で実践できる業務改善のポイントが理解できます。

目次

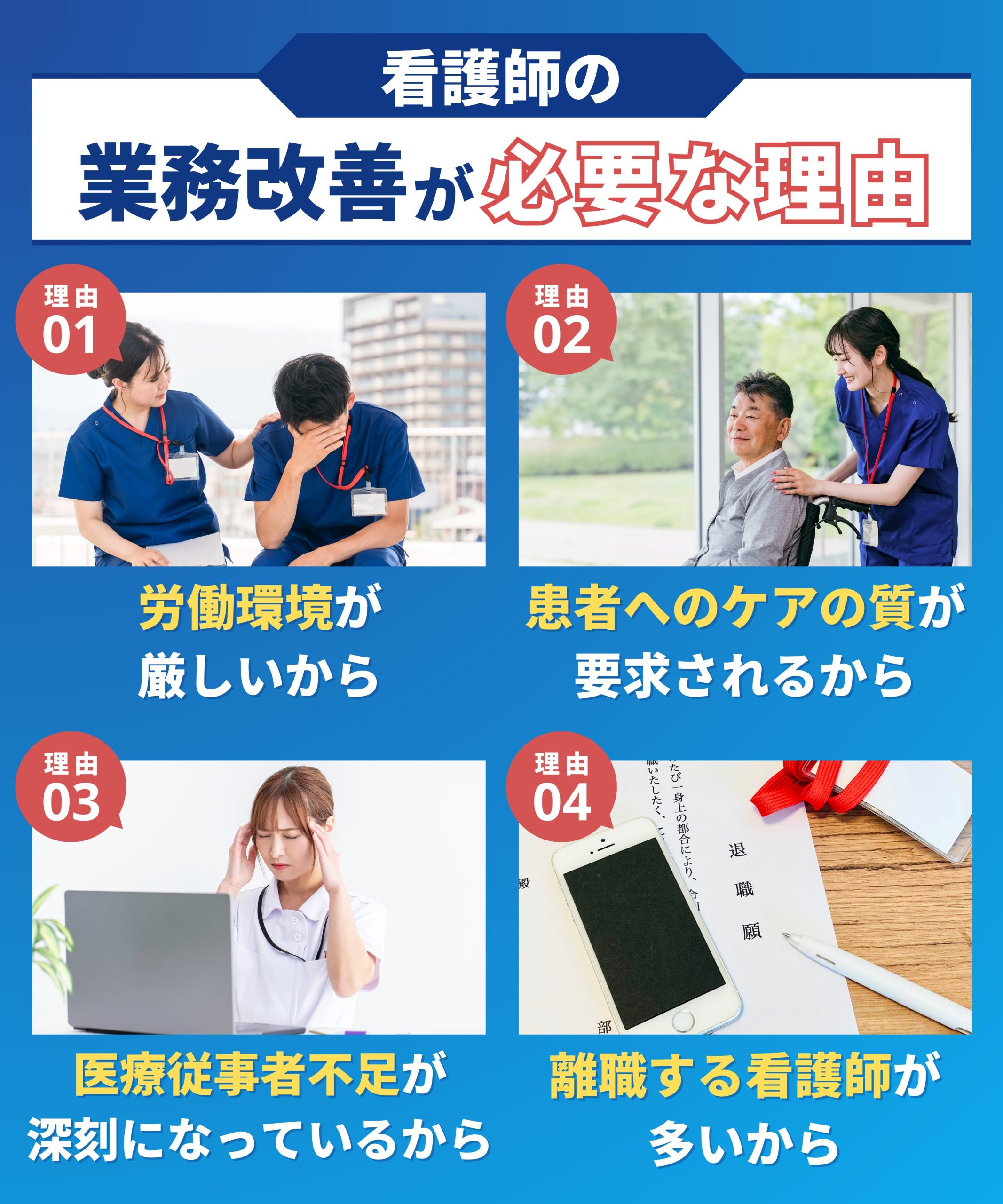

看護師の業務改善が必要な理由

看護師の業務改善が必要な理由は、以下の4点です。

- 労働環境が厳しいから

- 患者へのケアの質が要求されるから

- 医療従事者不足が深刻になっているから

- 離職する看護師が多いから

労働環境が厳しいから

医療現場では多くの看護師が過酷な労働条件に直面しています。具体的な状況は以下のとおりです。

- 長時間労働や夜勤が多い

- 休憩時間が取りにくい

- 精神的・肉体的ストレスが大きい

- 感染リスクや医療事故のリスクがある

- 患者や家族とのコミュニケーションの負担が大きい

- 医療技術の進歩に伴う継続的な学習を求められる

- 給与水準が労働内容に見合わない

厳しい労働環境は看護師の健康と安全を脅かすだけでなく、仕事の質にも影響を与える可能性があります。業務時間の管理は、労働基準法にもとづいて適切に行う必要があります。看護師の離職率を高める原因にもなっており、持続可能な労働環境を作るためには業務改善が不可欠です。

» 勤怠管理に関する法律のルールを把握しよう!

» 看護師が知っておくべき労務管理

患者へのケアの質が要求されるから

患者へのケアの質を高めることは、医療現場で重要な課題です。患者の安全性と満足度を向上させるためには、医療の質を維持・向上させる必要があります。

具体的には、以下のような取り組みが求められます。

- 医療ニーズへの対応

- 患者中心のケア

- 医療ミスのリスク低減

- 信頼関係の構築

患者へのケアの質改善のためには、個別化された適切なケアプランの作成が重要です。患者の急変や緊急時に迅速に対応できる体制も整える必要があります。

医療従事者不足が深刻になっているから

医療従事者不足は深刻な問題です。高齢化社会で医療需要が増加しているにもかかわらず、若者の医療職離れや少子化により人材はますます減少しています。

以下の点は大きな課題です。

- 医療従事者のバーンアウトリスク

- 患者1人当たりの診療・ケア時間の減少

- 緊急時や災害時の医療体制の脆弱化

人材不足への対策は過重労働を防ぎ、医療従事者の健康を守ることにもつながるため、早急に行う必要があります。

» 医療従事者が不足している原因と現状からわかる課題を解説

離職する看護師が多いから

看護師の離職率が高いことも医療現場にとって大きな課題です。年間約10~12%の看護師が離職していると言われています。新人看護師の早期離職は深刻な問題です。

離職の理由には以下が挙げられます。

- 長時間労働や夜勤などの過酷な勤務条件

- 精神的・肉体的ストレスの蓄積

- ワークライフバランスの崩れ

- キャリアアップの機会不足

- 人間関係の問題

看護師の離職は、残った看護師への負担増加にもつながります。人手不足により1人当たりの業務量が増え、さらなるストレスを生み出すという悪循環に陥りやすいです。

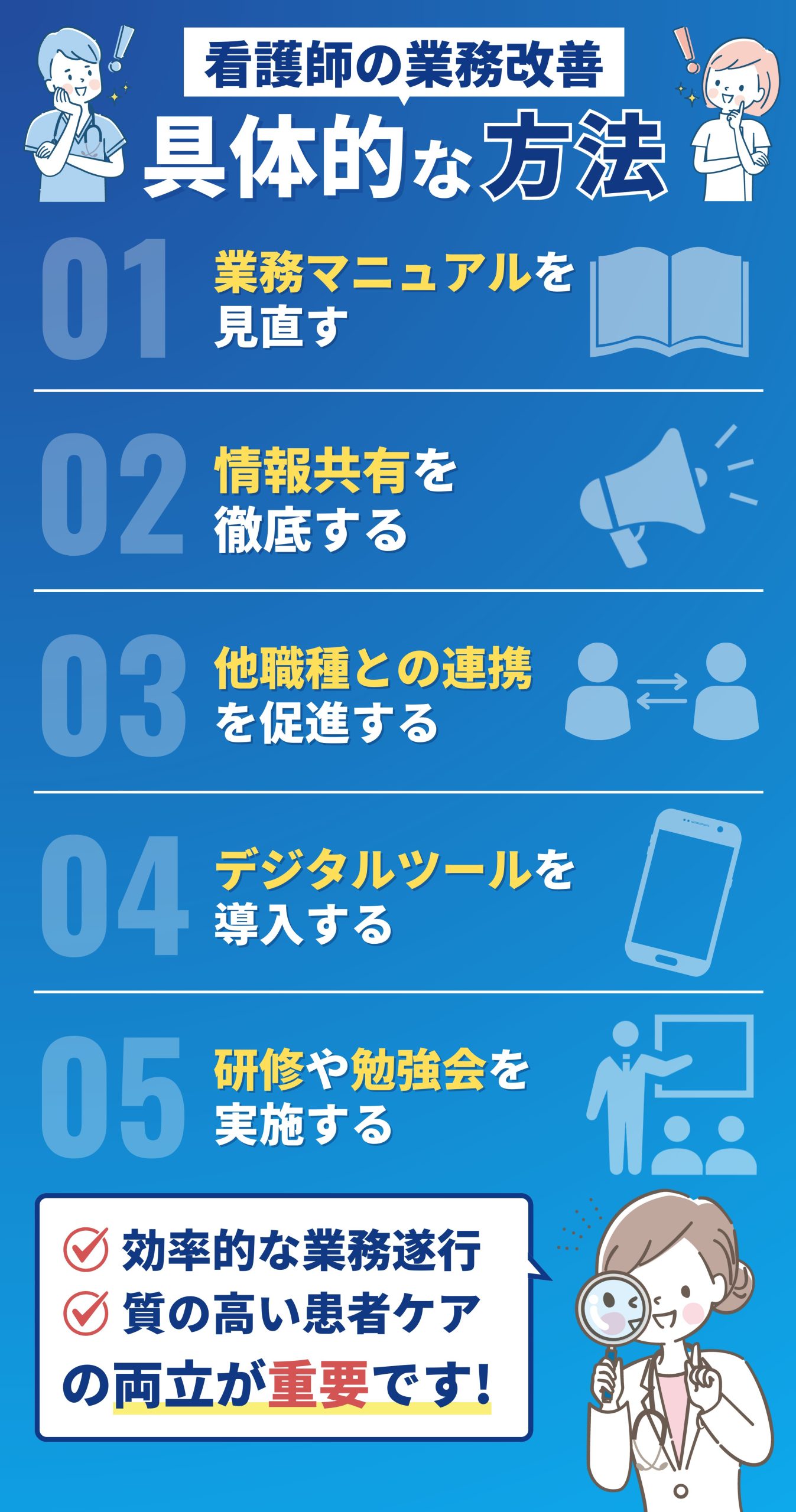

看護師の業務改善の具体的な方法

看護師の業務改善では、効率的な業務遂行と質の高い患者ケアの両立が重要です。業務改善の方法には、以下が挙げられます。

- 業務マニュアルを見直す

- 情報共有を徹底する

- 他職種との連携を促進する

- デジタルツールを導入する

- 研修や勉強会を実施する

業務マニュアルを見直す

業務マニュアルの見直しにより、業務の効率化と質の向上が期待できます。以下の内容の見直しを行いましょう。

- 不要な手順や重複の特定・改善

- 最新の医療技術や規制に合わせた更新

- 部門ごとに特化したマニュアルの作成

- 緊急時対応マニュアルの整備

- 視覚的要素の導入

- 電子化および検索機能の導入

定期的なマニュアルの見直しと更新のスケジュールを設定してください。看護師からのフィードバックを収集することで、継続的な改善ができます。マニュアルを改訂した際は研修で内容を周知することで、改訂の効果を最大限に引き出せます。

情報共有を徹底する

情報共有の徹底は患者ケアの質と業務効率の向上のために重要です。具体的には以下の方法を行えます。

- 電子カルテやナースコールシステムの活用

- 申し送りの効率化

- チームミーティングの定期開催

- 情報共有ボードの設置と活用

- SNSやメッセージアプリの利用

複数の方法を組み合わせることで、リアルタイムで正確な情報を共有できます。看護師全員が情報共有の重要性を理解し積極的に参加できるよう、定期的な情報共有研修を実施するのも良い方法です。

他職種との連携を促進する

他職種との連携を促進するために、以下の方法が効果的です。

- 電子カルテ・チャットツールの活用

- 他職種の業務研修

- 多職種参加型の委員会やプロジェクトチームの結成

- 他部門との連絡窓口の設置

看護師の業務では、医師や薬剤師、リハビリスタッフなどさまざまな職種と情報共有をする必要があります。他職種との連携を促進するためには、医療現場全体で取り組む姿勢が大切です。

デジタルツールを導入する

デジタルツールの導入は、作業効率化や正確性の向上につながります。活用できるツールは以下のとおりです。

- 電子カルテシステム

- 勤怠管理システム

- タブレットやスマートフォン

- 音声入力システム

- ナースコールシステム

デジタルツールの活用により情報の共有がスムーズになり、ペーパーレス化も進みます。看護師の業務負担が軽減され、患者とのコミュニケーションに多くの時間を割けます。ただし、扱うデータには暗号化やアクセス制限など、データ保護法を遵守する保護策が必要です。

新システムの導入には慣れが必要なので、十分な研修期間を設けることも大切です。

» 病院向け勤怠管理システムとは?メリットと選び方

» 医療業界が抱える問題を解決する医療DXとは?

研修や勉強会を実施する

研修や勉強会の実施は、看護師のスキルアップと知識の向上に役立ちます。研修や勉強会の内容として、以下が挙げられます。

- 新しい医療技術や機器の使用方法

- 実践的な問題解決能力を養うケーススタディ

- 対応力やコミュニケーションスキルの向上

- 他職種との連携や協働に関するワークショップ

- 最新の医療情報や業界動向

外部講師を招いて専門的な知識や経験を共有する機会を設けることも有効です。研修や勉強会の実施に加え、オンライン学習プラットフォームを活用し、自己学習を促進することも大切です。個々の看護師が自分のペースで学習を進められる環境を整えましょう。

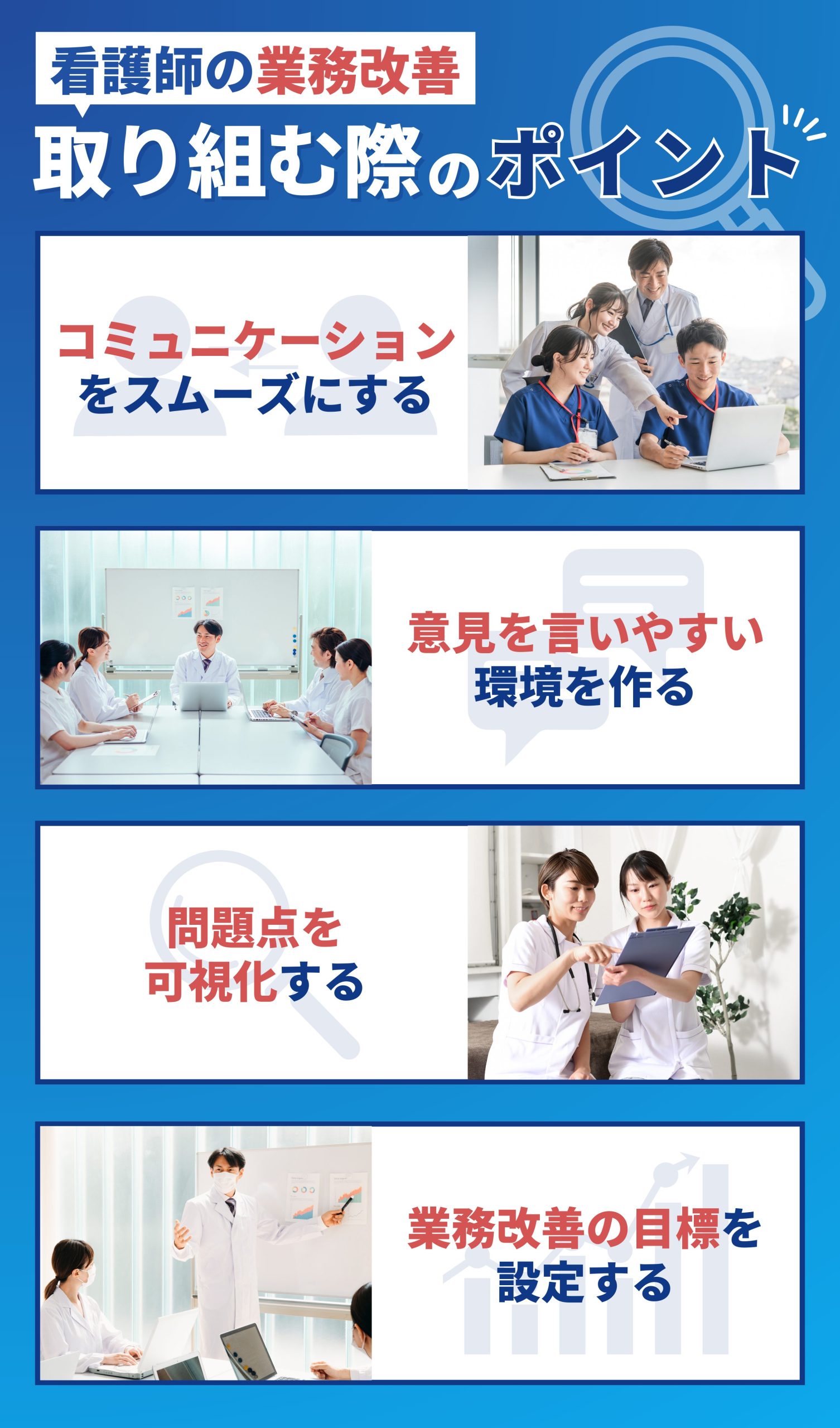

看護師の業務改善に取り組む際のポイント

看護師の業務改善を成功させるためには、以下のポイントを意識することが大切です。

- コミュニケーションをスムーズにする

- 意見を言いやすい環境を作る

- 問題点を可視化する

- 業務改善の目標を設定する

コミュニケーションをスムーズにする

医療現場でのコミュニケーションが円滑になると、情報共有がスムーズになり、業務の効率化につながります。

コミュニケーションをスムーズにする具体的な方法は、以下のとおりです。

| 方法 | 効果 |

|---|---|

| 定期的なミーティングを開催する | 看護師間の情報共有が促進される |

| 情報共有ツールを活用する | リアルタイムでの情報交換が可能になる |

| オープンな職場環境を構築する | 看護師が意見を言いやすい雰囲気を作り出す |

| 上司と部下の対話の機会を増やす | 業務上の課題や改善点を早期に発見し、対応できる |

| チーム内の役割分担を明確にする | 業務効率化ができる、責任の所在が明確になる |

看護師間のコミュニケーションが活発になると、業務の問題点や改善策についても率直に話し合えるようになります。

意見を言いやすい環境を作る

意見を言いやすい環境を作るためには、以下の方法が効果的です。

- 匿名でフィードバックできる仕組みを導入する

- 定期的な個別面談の機会を設ける

- オープンな雰囲気の会議や討論会を開催する

看護師が自分の考えを積極的に共有できる環境が整うと、より良い業務改善のアイデアが生まれやすくなります。

問題点を可視化する

問題点を可視化することは、効果的な業務改善の第一歩です。現状を正確に把握し、改善すべき点を明確にすることで、具体的な対策を立てやすくなります。

問題点を可視化するために、以下の方法が効果的です。

- 現状の業務フローを図式化する

- タイムスタディを実施し、時間の使い方を分析する

- 看護師へのアンケートやヒアリングを行う

- 患者からのフィードバックを収集する

- KPIを設定し、定期的に測定・評価する

- 業務日誌やインシデントレポートを分析して傾向を把握する

- 他部門との連携状況を可視化してボトルネックを特定する

- 定期的な業務改善会議を開催する

- ITツールを活用して業務データを可視化・分析する

問題を洗い出すだけでなく、優先順位をつけて改善に取り組むことも大切です。

業務改善の目標を設定する

業務改善の目標を設定する際は、以下のポイントに注意しましょう。

- 短期・中期・長期の目標をバランスよく立てる

- 達成可能な現実的な目標を設定する

- 目標に優先順位をつける

設定した目標は看護師全員で共有することで、チーム全体で同じ方向を向いて改善に取り組めます。定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて目標を見直すことも欠かせません。状況の変化に応じて柔軟に対応することで、より効果的な業務改善を実現できます。

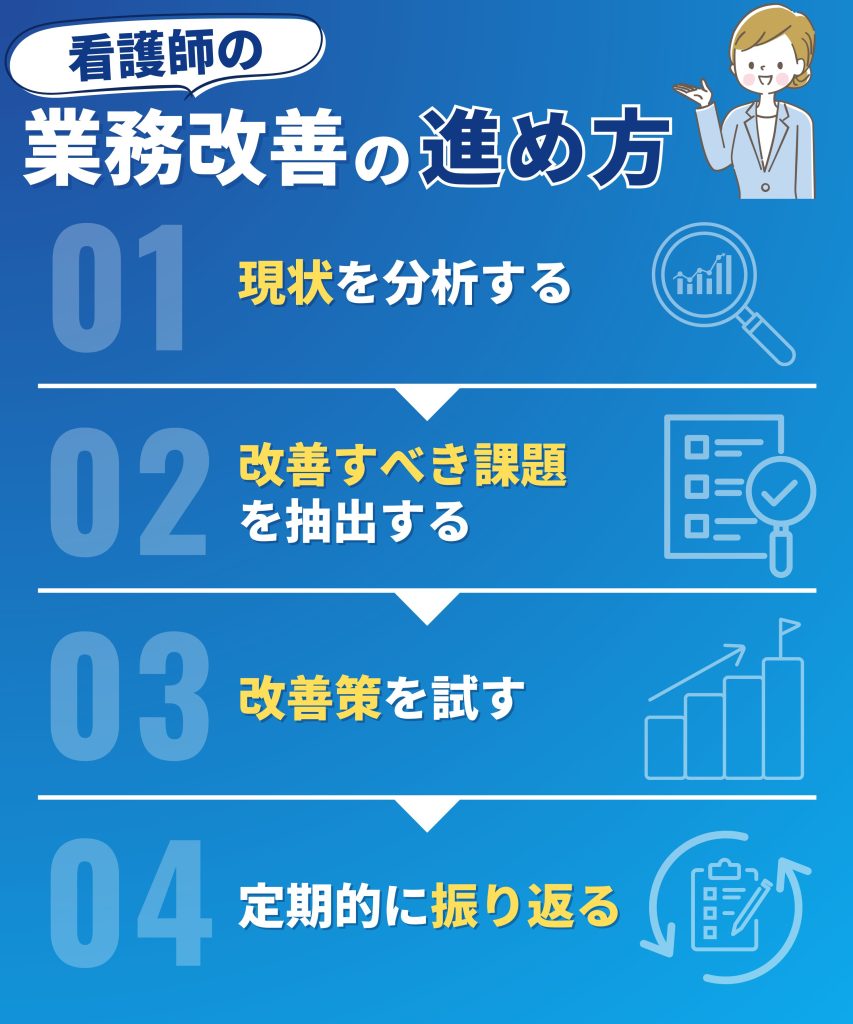

看護師の業務改善の進め方

看護師の業務改善の重要なポイントは以下のとおりです。

- 現状を分析する

- 改善すべき課題を抽出する

- 改善策を試す

- 定期的に振り返る

現状を分析する

業務改善の第一歩は、現場の状況を正確に把握することです。看護記録の作成に1日2時間以上かかる、残業が月40時間を超えるなど、具体的な数値で課題を見える化しましょう。業務の流れを可視化するには、1日の業務を時系列で記録し、どの作業に時間がかかっているのか分析します。

分析には、スタッフへのヒアリングや患者満足度調査も有効な手段です。現場の声から見えてくる課題も多くあります。各部署との連携状況も確認し、情報伝達の遅れや重複作業がないか調べましょう。

改善すべき課題を抽出する

現状分析の結果から、具体的な課題を明確にします。よくある課題をいくつか見てみましょう。看護記録の作成に時間がかかる原因は、手書きでの記入や複数のシステムへの入力が必要なためです。薬剤の準備や在庫管理に多くの時間を費やしているケースもあります。

患者ケアの質を低下させる要因として、引き継ぎ時の情報伝達の不備や、部署間の連携不足なども考えられます。スタッフの経験年数による業務の質のばらつきも、改善が必要な課題の1つです。改善すべき課題がわかれば解決策も見えてきます。

» 病院の勤怠管理における課題

改善策を試す

改善策を実行する際の具体的な手順は以下のとおりです。

- 小規模な範囲でテストを実施する

- 効果を数値で測定する

- スタッフの意見を収集する

- 必要に応じて計画を修正する

- 成功事例を共有する

改善策は一度に大きな変更を加えるのではなく、1つの病棟や特定の時間帯など、限定的な範囲で試験的に実施しましょう。効果は残業時間の削減率や患者満足度など、具体的な数値で測定します。スタッフからのフィードバックをもとに、より良い方法を模索します。

定期的に振り返る

業務改善では、チーム全体で成果を定期的に振り返り、次のステップにつなげることが重要です。月1回のペースで振り返りの機会を設け、改善前と比較して具体的な成果を確認しましょう。残業時間が20%削減できた、患者満足度が15%向上したなど、数値で効果を把握します。

成功事例は院内で共有し、他の部署でも活用できる方法を検討してください。振り返りでは、新たな課題も見えます。当初の目標を達成できていない場合は、原因を分析し改善計画を見直しましょう。業界の最新トレンドや他院の成功事例なども参考に、さらなる改善の余地を探ります。

看護師の業務改善の成功事例

全国の医療機関で実践されている業務改善の事例は以下のとおりです。

- 病院内での業務改善

- 訪問看護での業務改善

- ICT導入による業務改善

- 他職種との連携による業務改善

病院内での業務改善

病院内での業務改善は、看護師の負担軽減と医療サービスの質向上を両立する取り組みです。看護記録の電子化により、記録作成の時間が大幅に短縮されました。バーコードシステムを活用した薬剤管理は、投薬ミスの防止に効果を上げています。

ナースコールシステムの改善により、患者からの呼び出しへの対応がスムーズになりました。多職種間のコミュニケーション改善も重要な取り組みです。定期的なカンファレンスの実施や情報共有ツールの活用により、部門を超えた連携が強化されています。

看護師の動線を考慮したレイアウト変更により、業務の効率化と身体的負担の軽減を実現した病院もあります。

訪問看護での業務改善

訪問看護における業務改善の主なポイントは以下のとおりです。

- 訪問スケジュールの最適化を図る

- 移動時間の効率化を実現する

- 記録作業の簡素化を進める

- 情報共有の迅速化を目指す

- 緊急時の対応体制を整備する

モバイル端末やGPSを活用したスケジュール管理システムの導入により、より効率的な訪問ルートの設定が可能です。リアルタイムでの情報共有で、緊急時の対応も迅速化しました。遠隔医療の導入で、医師との連携が強化され、より安全な在宅医療の提供が実現しています。

ICT導入による業務改善

ICTの導入は、看護業務を大きく効率化する可能性を秘めています。電子カルテシステムの活用により、情報の一元管理と共有が容易になりました。タブレット端末を使用すると、ベッドサイドでの患者情報の入力や確認がスムーズに行えます。音声入力技術の活用は、看護記録の作成時間の短縮に貢献しています。

ウェアラブルデバイスで、患者のバイタルサインを自動記録できるので、測定や記録の手間が減少します。AI問診システムは、初期の症状チェックの効率化に役立っています。ナースコールとスマートフォンの連携により、患者の要望への迅速な対応が可能になります。

» 医療の質向上や業務効率化につながる医療ICTとは?

他職種との連携による業務改善

他職種との効果的な連携は、看護業務の効率化に大きく貢献します。薬剤師との協働で、薬剤管理業務の負担が軽減されました。理学療法士と連携した早期離床プログラムの導入は、患者の回復を促進しています。栄養士との情報共有により、個々の患者に適した食事管理が実現し、誤嚥性肺炎の予防にも効果を上げています。

医療ソーシャルワーカーとの連携強化により、退院調整がよりスムーズになりました。事務職員との業務分担見直しで、看護師の書類作成業務が削減され、患者ケアに集中できる環境が整いつつあります。職種の垣根を越えた協力体制を構築すると、それぞれの専門性を活かした質の高い医療サービスの提供が可能になります。

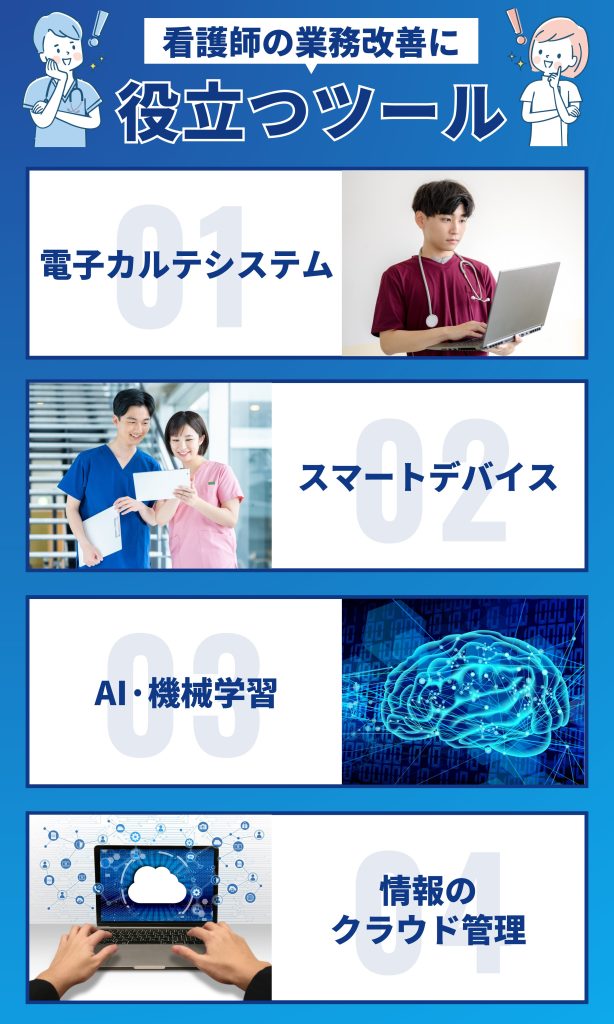

看護師の業務改善に役立つツール

看護業務の効率化に効果的なツールは以下のとおりです。

- 電子カルテシステム

- スマートデバイス

- AI・機械学習

- 情報のクラウド管理

電子カルテシステム

電子カルテシステムは、看護業務の中核を担う重要なツールです。患者情報を一元管理すると、リアルタイムで情報共有と更新が可能になります。経過記録や処置内容、投薬情報など、あらゆる医療情報を瞬時に確認できます。記録の標準化により、スタッフ間での情報伝達も円滑です。

診療支援機能を活用すると、アレルギーや禁忌薬のアラート、重要な検査値の自動通知なども受けられます。他部門のシステムと連携すれば、検査結果や薬剤情報、医事会計などのデータの取り込みもスムーズです。過去の診療履歴や治療経過を参照しながら、より質の高い看護ケアを提供できる環境が整います。

スマートデバイス

看護業務におけるスマートデバイスの活用方法は以下のとおりです。

- 患者情報の閲覧と入力を行う

- バイタルサインを記録する

- 投薬管理を実施する

- スタッフ間で情報を共有する

- 医療機器と連携する

タブレットやスマートフォンを活用すると、ベッドサイドでの情報入力や確認ができます。従来のように記録室に戻る必要がなく、患者ケアの時間を確保できます。医療機器との連携により、バイタルサインの自動記録や輸液ポンプの遠隔監視も実現しました。防水・防塵機能を備えた機器も増え、感染対策の面でも安心です。

AI・機械学習

AIと機械学習の技術は、看護業務の効率化と質の向上に大きな可能性を秘めています。音声認識技術を活用した看護記録の自動入力や、画像認識による褥瘡の状態評価などの自動化が進んでいます。患者の症状や検査データをAIが分析すれば、異常の早期発見や予防的なケアの提案も可能になりました。

勤務シフトの最適化にもAIが活用されています。スタッフの希望や経験値、業務量の予測などを考慮し、公平で効率的なシフトを自動で作成できます。過去の事例から学習したAIが、患者の転倒リスクや状態変化を予測し、看護師に事前のアラートを出すシステムも登場しました。

情報のクラウド管理

クラウドベースの情報管理システムは、看護業務の柔軟性と効率性を高めます。院内のあらゆる場所からアクセスでき、必要な情報をリアルタイムで確認・更新できます。データはクラウド上で自動的にバックアップされるため、災害時のデータ消失リスクも軽減されました。

セキュリティ対策も強化され、患者情報を安全に管理できます。クラウドシステムを活用すると、多職種間での情報共有もスムーズです。医師の指示変更や検査結果が即座に共有され、迅速な対応が可能です。蓄積されたデータを分析すれば、業務の課題や改善点も見えてきます。

モバイルデバイスとの連携により、訪問看護でも最新の患者情報にアクセスできる環境が整っています。

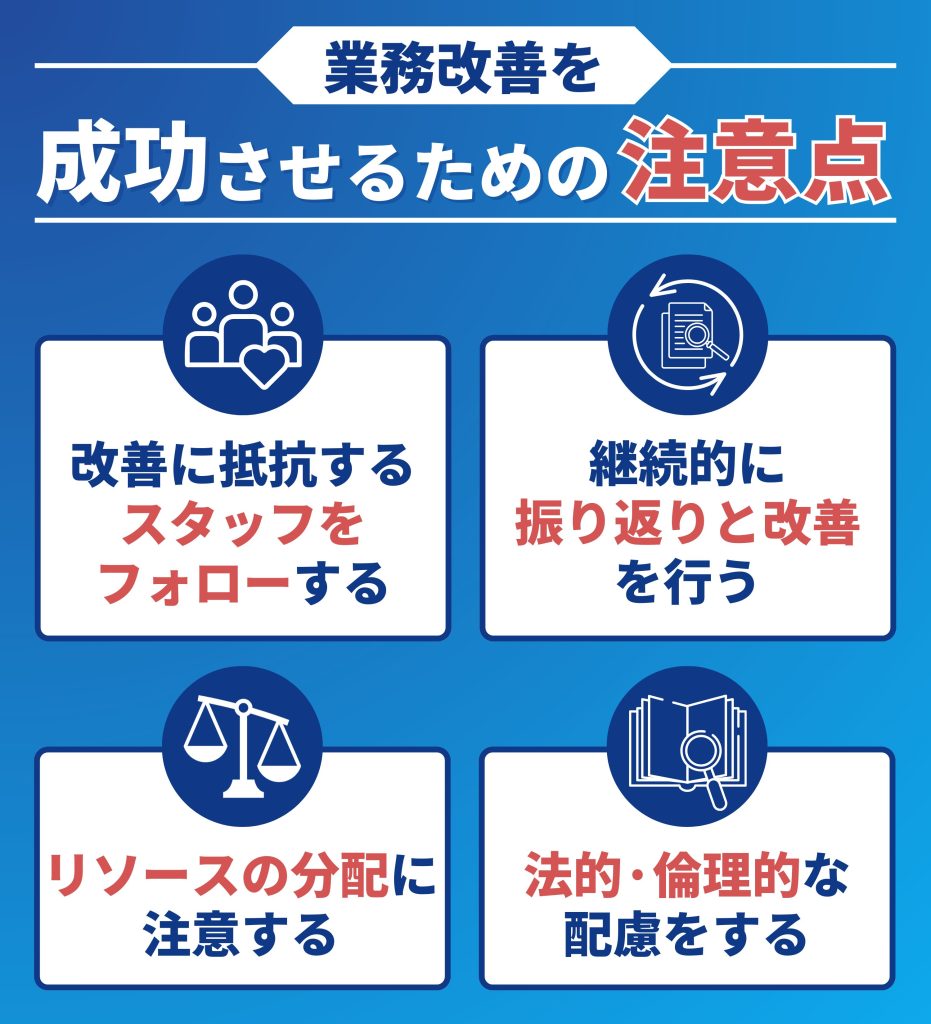

看護師の業務改善における注意点

業務改善を成功させるための注意点は以下のとおりです。

- 改善に抵抗するスタッフをフォローする

- 継続的に振り返りと改善を行う

- リソースの分配に注意する

- 法的・倫理的な配慮をする

改善に抵抗するスタッフをフォローする

業務改善に対する抵抗感は、長年の経験を持つベテラン看護師に強く見られます。これまでの方法で十分という思い込みや、新しいシステムへの不安が原因として考えられます。なぜ抵抗感があるのかを丁寧にヒアリングし、個々の懸念に寄り添う姿勢が大切です。

改善の必要性と利点を具体的に説明し、段階的な導入を心がけましょう。操作に不安のあるスタッフには、マンツーマンでのサポートを提供します。小さな成功体験を積み重ねると、徐々に受け入れやすい環境を作ります。スタッフの意見を取り入れながら柔軟に改善策を実践しましょう。

継続的に振り返りと改善を行う

業務改善の成果を確認するためのポイントは以下のとおりです。

- 定期的な振り返りの機会を設ける

- スタッフからの意見を収集する

- 改善策の効果を測定する

- 新たな課題を見つける

- 取り組みの記録を残す

月1回程度の定期的なミーティングを開催し、改善活動の進捗状況を確認しましょう。スタッフからの率直な意見を集め、現場の声を反映させることが重要です。うまくいかない点は原因を分析し、必要に応じて改善策を見直します。成功事例は全スタッフで共有し、モチベーションの向上につなげましょう。

リソースの分配に注意する

限られた人員と時間を効果的に活用するため、リソースの適切な分配が不可欠です。優先順位を付けて重要性の高い改善から着手し、無理のないペースで進めることが大切です。各部署の特性や繁忙期を考慮し、業務に支障が出ないよう配慮しましょう。新しいシステムの導入時は、スタッフの研修時間も確保する必要があります。

外部の専門家やコンサルタントの活用も検討し、効率的な改善を目指します。予期せぬトラブルに備え、ある程度の余裕を持ったスケジュール設定も重要です。リソースの使用状況を定期的に見直し、必要に応じて配分を調整しましょう。

法的・倫理的な配慮をする

業務改善を進める際に注意すべき法的・倫理的な事項は以下のとおりです。

- 患者の個人情報

- 医療安全の基準

- 労働基準法

- 看護師の倫理綱領

- 医療機器の規制

電子化やクラウド化を進める際は、患者情報の厳重な管理が求められます。システムのセキュリティ対策はもちろん、スタッフへの情報セキュリティ教育も重要です。医療安全の面では、新しい業務フローがリスクを高めることがないよう、十分な検証が必要です。感染対策の基準も厳守し、患者の安全を最優先に考えましょう。

看護師の業務改善に向けた職場環境の整備

業務改善を成功させるために必要な職場環境の整備は、以下の3つが挙げられます。

- 休憩時間の確保とワークライフバランスの向上

- スタッフ間の負担軽減のためのシフト管理の見直し

- ストレスマネジメントとメンタルヘルス対策

休憩時間の確保とワークライフバランスの向上

適切な休憩時間の確保は、安全な医療の提供に不可欠です。疲労の蓄積は医療ミスのリスクを高めるため、休憩時間を確実に取得できる体制づくりが重要です。交代制での休憩取得や休憩スペースの整備により、短時間でも効果的なリフレッシュが可能になります。

仕事と生活の調和を図るため、残業時間の削減や有給休暇の取得促進にも取り組む必要があります。業務の優先順位を見直し、効率化を進めれば、定時での帰宅が可能です。育児や介護との両立支援制度を整備すると、経験豊富な看護師の継続就業も可能になります。休息が十分に取れる環境は、看護の質の向上にもつながります。

» 看護師の2交代制と3交代制のメリット・デメリット

» 看護師の休憩室に必要な設備やポイントを詳しく解説

スタッフ間の負担軽減のためのシフト管理の見直し

効果的なシフト管理のポイントは以下のとおりです。

- 過度な連続勤務を避ける

- 夜勤後の十分な休息を確保する

- 個々の希望を考慮したシフトを組む

- 業務の偏りをなくす

- 緊急時のバックアップ体制を整える

シフト管理にデジタルツールを活用すると、公平で効率的な勤務調整が可能になります。チーム制を導入し、メンバー同士で協力し合える体制を整えれば、突発的な欠勤にも対応しやすくなります。スタッフの心身の健康を守りながら、継続的な看護ケアの提供を実現しましょう。

» 夜勤が睡眠に与える影響と睡眠障害の対策を解説

ストレスマネジメントとメンタルヘルス対策

看護師は患者や家族との関わり、緊急対応など、日常的に高いストレスにさらされています。心身の不調を予防するため、定期的なストレスチェックの実施や相談窓口の設置が重要です。産業医や産業カウンセラーと連携し、専門家による支援体制を整えれば、早期発見・早期対応が可能になります。

リフレッシュ休暇の導入や、ストレス管理に関する研修の実施も効果的です。看護師同士が気軽に相談できる職場の雰囲気づくりも大切です。上司や同僚との良好な関係性は、精神的な支えになります。メンタルヘルスケアの充実は、看護の質を保つうえで欠かせない要素です。

看護師の業務改善に関するよくある質問

看護師の業務改善に関するよくある質問として、以下の5点を解説します。

- 業務改善が失敗する原因は?

- 業務改善に必要な時間は?

- 業務改善の成果を評価する方法は?

- 業務改善の取り組みはどのくらいの頻度で見直すべき?

- 業務改善の取り組みにはどのようなコストがかかる?

業務改善が失敗する原因は?

業務改善が失敗する主な原因は、現場の声を十分に聞かずに進めることです。トップダウンのみで進めると、実際の業務にたずさわる看護師の意見が反映されず、現実的でない改善策になります。

具体的には、以下の問題が発生しやすくなります。

- 目標が不明確になる

- 改善の必要性が共有されない

- 現実的でない業務手順を設定してしまう

- スキルに見合わない目標を設定してしまう

問題を避けるためには、現場の声に耳を傾け、十分な分析と準備を行いましょう。時間や人員、予算などの必要なリソースを確保し、段階的に改善を進めることも大切です。改善後のフォローアップや評価も忘れてはいけません。定期的に進捗を確認し、必要に応じて軌道修正を行うことで、より効果的な業務改善を実現できます。

業務改善に必要な時間は?

業務改善に必要な時間は改善の規模や内容によって異なりますが、数週間から数か月かかるのが一般的です。小規模な改善であれば、1〜2週間程度で完了することもあります。大規模な改善の場合は、3〜6か月以上の時間がかかる可能性があります。

業務改善は一度で終わるものではなく、継続的な改善の取り組みが重要です。定期的な見直しと調整を行いながら、段階的なアプローチで進めていくことをおすすめします。業務改善を成功させるためには、看護師全体の理解と協力が不可欠です。場合によっては、外部コンサルタントの活用を検討しましょう。

業務改善の成果を評価する方法は?

業務改善の成果を評価する方法には、以下が挙げられます。

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| KPIの設定と測定 | 改善の進捗状況 |

| 定期的なアンケート調査 | 看護師や患者の満足度の変化 |

| 業務時間の計測と比較 | 効率化の度合い |

| 患者満足度の調査 | サービスの質の向上度合い |

| 看護師の離職率の変化 | 職場環境の改善度合い |

明確な指標を用いることで、業務改善の効果を数値化・可視化が可能です。評価は定期的に行い、必要に応じて改善策を見直しましょう。

業務改善の取り組みはどのくらいの頻度で見直すべき?

業務改善の取り組みは、少なくとも年に一度見直すことをおすすめします。外部環境や内部状況の変化に迅速に対応し、継続的な改善を図るためには、適度な頻度での見直しは欠かせません。技術進化が早い業界や変化が激しい部門では、四半期ごとの見直しが望ましいです。

新技術や法規の導入があった場合には、業務手順の更新が必要となるため、即時見直しを行いましょう。定期的なスタッフミーティングやフィードバックセッションを通じて、継続的に改善点の特定を行うことも効果的です。

業務改善の取り組みにはどのようなコストがかかる?

業務改善を実行する際は、以下のようなコストがかかります。

- 新しいソフトウェアやシステムの購入費用

- 既存システムのアップグレード費用

- システムのメンテナンス費用

- 研修やトレーニングへの投資

- 外部の専門家やコンサルタントへの依頼料

- 機材や資材の購入

- 監査を行うための費用

システムの購入やアップグレードなどの初期投資は業務改善の基盤を築くために欠かせません。システムの定期的な更新や技術サポートなどのメンテナンス費用は継続的にかかるコストです。新しいシステムや業務手順を活用できるよう、研修やトレーニングにも投資が必要です。

外部の専門家やコンサルタントへの依頼は専門的な知見を取り入れ、業務改善をより効果的に進めるのに役立ちます。改善後の業務手順を監査し、必要に応じて追加的な改善を行うためのコストも計画に含めておくことが必要です。業務改善にかかる全体コストを把握し適切に管理することで、業務改善を成功へ導けます。

» 勤怠管理システム導入に使える補助金や助成金を解説!

まとめ

医療現場におけるさまざまな課題を解決するために、看護師の業務改善は欠かせません。具体的な業務改善の方法として、業務マニュアルの見直しや情報共有の徹底、デジタルツールの導入などは効果的です。

システムの導入だけでなく、組織全体での継続的な改善努力も大切です。現場の看護師の声に耳を傾け、現実的な目標を設定する必要があります。

業務改善の取り組みにより、看護師の負担軽減や働きやすい環境作りが可能です。業務改善を効果的に行えば、看護師の離職防止や医療従事者不足の解消に貢献する可能性にも期待できます。