病院経営が赤字になるのはなぜ?黒字化のために原因と対策を徹底解説

策を講じることで改善可能です。

この記事では、病院経営が赤字になる理由と赤字にしないための方法を解説します。記事を読むと、病院経営が改善できるようになります。病院経営の問題点を把握して効果的な改善策を見つけ、経営難から抜け出しましょう。

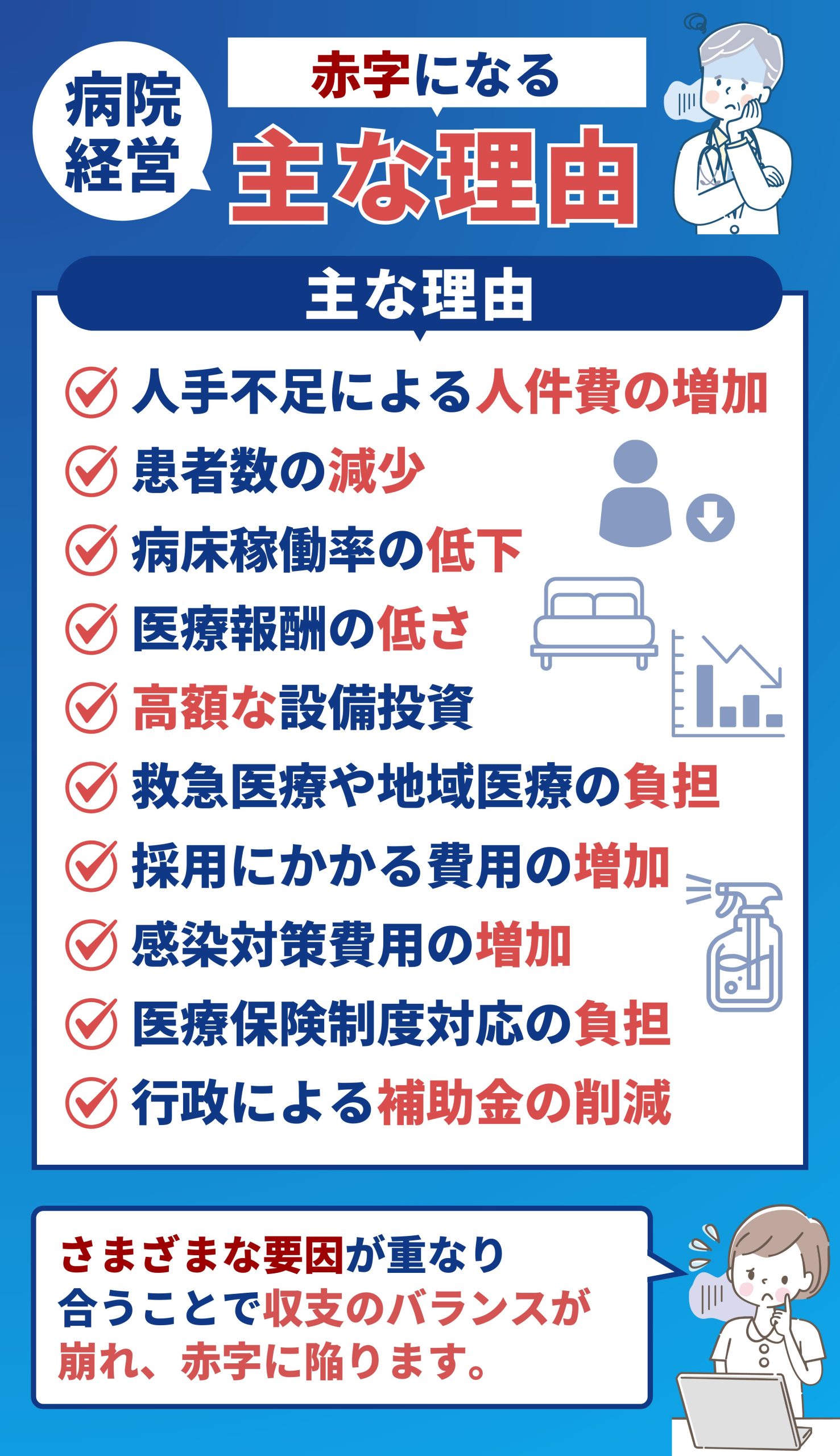

病院経営が赤字になるのはなぜ?

病院経営が赤字になる主な理由は以下のとおりです。

- 人手不足による人件費の増加

- 患者数の減少

- 病床稼働率の低下

- 医療報酬の低さ

- 高額な設備投資

- 救急医療や地域医療の負担

- 採用にかかる費用の増加

- 感染対策費用の増加

- 医療保険制度対応の負担

- 行政による補助金の削減

さまざまな要因が重なり合うことで、収支のバランスが崩れ、赤字につながります。

人手不足による人件費の増加

病院では医療従事者の不足により、人件費が増加しています。人手が足りないため、スタッフの残業や休日出勤が増えることが問題です。人材を確保するために必要な給与や待遇の改善も、人件費が増加する原因の一つです。特に専門性の高い医療スタッフの採用競争が激化しているため、人件費の上昇に拍車がかかっています。

高齢化に伴う介護需要の増加や、新型感染症の対応による医療従事者の負担増も、人手不足を悪化させる要因です。人手不足の解消と経営の安定化は、病院にとって大きな課題です。

» 看護師の人材確保に向けた対策

患者数の減少

患者数の減少も病院経営に大きな影響を与えます。

患者数が減少する主な要因は以下のとおりです。

- 少子高齢化

- 在宅医療の増加

- 予防医療の促進

- 医療機関選択の多様化

新型感染症の影響で受診を控えたり、オンライン診療が普及したりしたことも、患者数の減少の一因です。多くの病院で外来患者数や入院患者数が減少し、収益が落ち込んでいます。

病床稼働率の低下

病床稼働率の低下も病院の経営が赤字になる原因です。入院患者数が減少することで病院の収益が落ち込みます。空いている病床が増えると効率的な運用ができず、収益が減少して経営が悪化します。

病床稼働率が低下する原因は以下のとおりです。

- 季節性による患者数の変動

- 地域の特性による影響

- 在院日数の短縮化

空床が増えると固定費の負担が大きくなるため、稼働率を向上させる取り組みが欠かせません。

医療報酬の低さ

医療報酬の低さは、病院経営を圧迫する大きな要因です。診療報酬の改定により、多くの医療機関で収入が減少しています。医療報酬が低くなる問題の背景には、複雑な診療報酬体系があります。

医療報酬に関する具体的な課題は以下のとおりです。

- 長時間労働や夜間勤務に対する報酬の不足

- 地域や診療科による報酬格差

- 予防医療や健康指導に対する報酬の低さ

- 医療の質向上に対する評価や報酬の低さ

- 慢性疾患や高齢者医療に対する報酬体系の不十分さ

- 診療以外の業務に対する報酬の低さ

さまざまな要因が重なり、多くの病院で経営が難しい状況に陥っています。

高額な設備投資

高額な設備投資も病院経営が赤字になる要因の一つです。設備投資は、医療の質を維持・向上させるために避けられません。

高額な設備投資の主な例は以下のとおりです。

- MRIやCTなどの高度医療機器の購入

- 施設の建築や改修工事

- 電子カルテシステムの導入

- 医療情報システムの構築

- 感染症対策のための設備投資

いずれの設備投資も、患者に最適な医療を提供するためには不可欠です。しかし、費用が高額になるため、病院の財政状況に大きな影響を与えます。最新のMRI装置を導入する場合には、数千万円~数億円規模の投資が必要です。電子カルテシステムの導入には、システム開発費用だけでなく運用やメンテナンスにもコストがかかります。

高額な設備投資は、短期的に病院の財務状況を悪化させますが、長期的には医療の質の向上や業務効率化につながります。病院の競争力を高めるには必要な投資です。

救急医療や地域医療の負担

救急医療や地域医療の提供は、病院経営に大きな負担をかけます。

特に負担になっている原因は以下のとおりです。

- 24時間体制での救急医療の提供

- 救急車の受け入れ拒否の不可

- 不採算部門の維持

- 赤字サービスの提供

- 災害時の対応の準備

さまざまな要因による負担は、病院の経営を圧迫する大きな要因です。しかし、地域の医療を支える重要な役割を担っているため、簡単に縮小や廃止はできません。専門医や高度医療機器の配置による固定費の増加も、病院経営を圧迫する要因です。質の高い医療を提供するために不可欠ですが、大きな負担になります。

救急医療では、患者の支払い能力に関わらず治療を行う必要があるため、未収金が発生するリスクが高いです。地域医療連携に伴う調整コストの発生や、僻地医療サービスの提供による採算性の低下も、病院の財政を圧迫しています。地域の医療ニーズに応えるために必要なサービスですが、経営面では大きな負担です。

感染症対策や予防医療など公衆衛生活動への貢献も、病院の財政悪化の原因です。社会全体の健康を守るために重要ですが、直接的な収益につながりにくいという特徴があります。

採用にかかる費用の増加

採用にかかる費用の増加は、病院経営を圧迫する大きな要因です。医療人材の需要が高まり、採用競争が激化する中で、優秀な人材を確保するための費用が増加しています。増加する費用を以下に挙げます。

- 人材紹介会社への手数料

- 給与水準の引き上げにかかる費用

- 福利厚生の充実に伴う費用

- 研修や教育プログラムの拡充費用

専門性の高い医療人材を採用するためには高額な報酬や求人広告費が必要です。採用にかかる期間が長引くと、採用担当者の人件費や時間的コストが増加します。間接的な負担の拡大により、病院の採用費用は年々増加しています。

優秀な人材の確保と経営の健全性の両立が病院経営者にとって重要な課題です。

感染対策費用の増加

感染対策費用の増加は、病院経営に深刻な影響を及ぼします。新型コロナウイルスの流行により、感染対策が強化されました。消毒用アルコールや防護具の需要増加に加え、陰圧室の設置や換気システム強化の費用も増えています。

感染症専門スタッフの増員や教育に伴う人件費、感染症患者の隔離や特別対応に必要なコストも増えています。診療体制の変更に伴い、予約制の導入や待合室の改装にかかる新たな費用が発生する状況です。医療機器や消耗品の在庫確保、感染症関連の検査や治療に必要な特殊機器の導入も病院財政に負担を与えます。

感染対策マニュアルの作成や更新、研修、情報収集などのコストも看過できません。

医療保険制度対応の負担

医療保険制度への対応は、病院経営に大きな負担を与えます。主な要因は、診療報酬改定への対応コストと保険請求の複雑化による事務負担の増加です。診療報酬改定への対応では、電子カルテやレセプト電算システムの導入・維持に費用がかかります。

保険制度変更に伴う職員教育費や医療安全・感染対策強化の支出も増加の要因です。保険請求の複雑化により事務作業が増え、人的・時間的コストも上昇します。高額医療機器の導入や維持に多額の費用がかかるのも要因です。患者負担軽減策による収入減少や保険適用外診療の制限で、収益機会が減少しています。

医療費抑制政策による診療報酬の実質的引き下げも、病院経営を圧迫します。負担が重なり、多くの病院で財務状況の悪化が進んでいるのが現状です。

行政による補助金の削減

行政による補助金削減が病院経営に大きな影響を与えます。政府の財政難による医療費抑制政策や診療報酬改定により、病院の収入が減少している状況です。特定の医療サービスへの補助金カットや地方自治体による財政支援の縮小が進んでいます。医療機器の購入や施設整備に対する補助金も減額されます。

補助金削減に伴い、病院は効率化や収入源の確保が必要です。医療の質を保ちながら経営を改善するのは困難です。対応策としては、不採算部門の縮小や業務の効率化、地域ニーズに応じたサービスの提供が挙げられます。他の医療機関との連携や統合も選択肢の一つです。

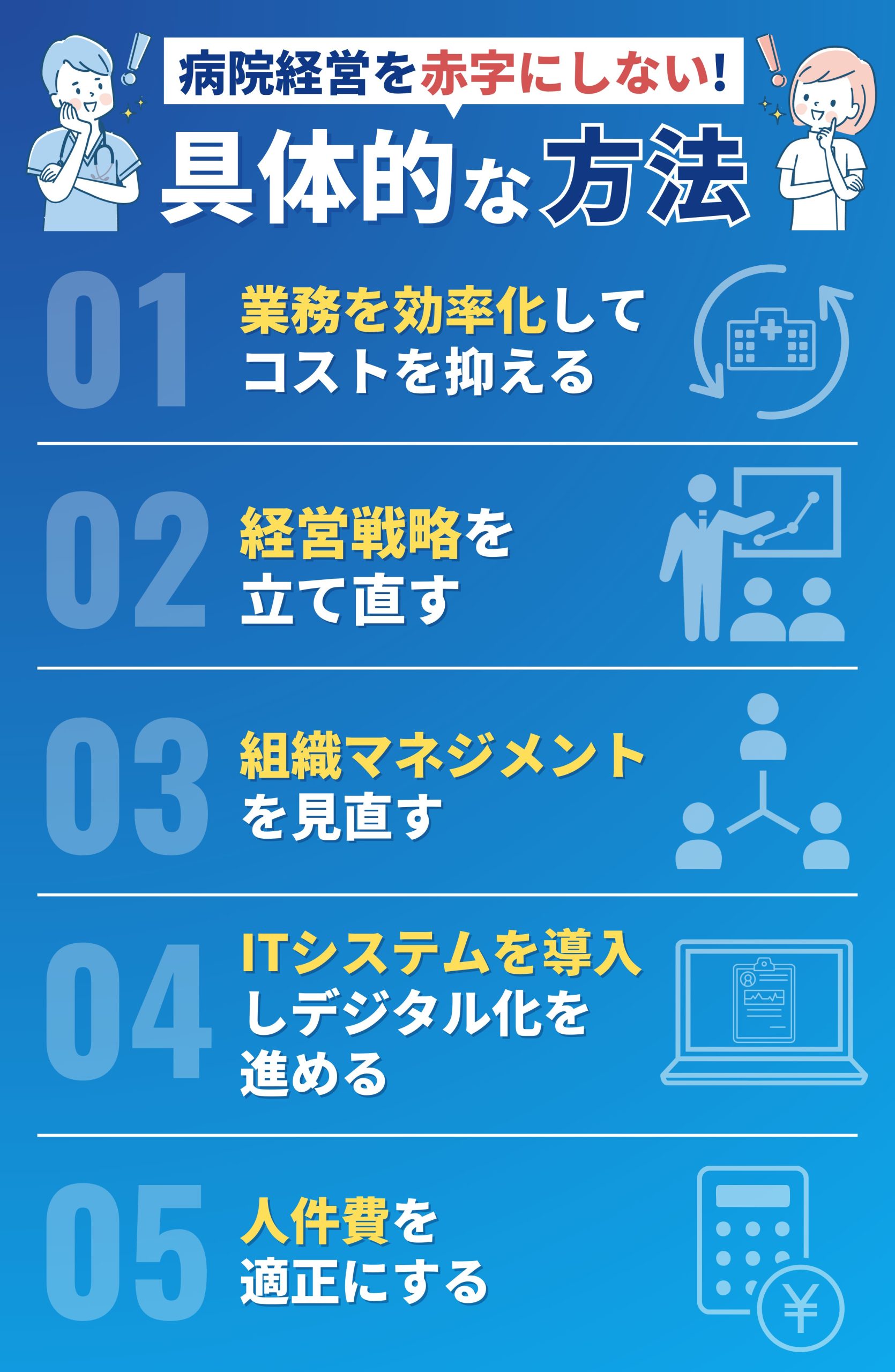

病院経営を赤字にしないための方法

病院経営を赤字にしないためには、総合的なアプローチが必要です。具体的な方法は以下のとおりです。

- 業務を効率化してコストを抑える

- 経営戦略を立て直す

- 組織マネジメントを見直す

- ITシステムを導入しデジタル化を進める

- 人件費を適正にする

総合的にアプローチすることで、経営改善につながります。

業務を効率化してコストを抑える

業務効率化とコスト削減は経営改善の重要な要素です。

具体的な方法は以下のとおりです。

- 勤怠管理システムの導入

- ペーパーレス化

- 在院日数の最適化

- 高エネルギー効率の設備へ更新

- 部門間の連携強化

- テレワークの導入

勤怠管理システムの導入は、人事部門の事務作業を大幅に削減し、時間と人件費を節約できます。ペーパーレス化で書類をデジタル化すると、保管スペースや印刷コストを削減することが可能です。在院日数の最適化も、病院運営の効率化には欠かせません。

» 病院向け勤怠管理システムとは?メリットと選び方

エネルギー効率の高い設備に更新すると、長期的なコスト削減につながります。初期投資は必要ですが、電気代などのランニングコストを抑えられます。部門間の連携を強化すれば、重複する作業の削減が可能です。テレワークの導入も、賃料や光熱費の低減につながります。

経営戦略を立て直す

病院を長期的に運営するには、経営戦略を立て直す必要があります。適切な戦略を立てれば、病院の収益性が上がり、患者へのサービスを向上させることが可能です。

以下の点に注目して経営戦略を立て直しましょう。

- ビジョンや目標を明確にする

- 需要の高い診療科の強化

- 高齢者対応の診療体制

- 予防医療・健康管理サービス

専門分野を確立し、他の医療機関との差別化を図るのもおすすめです。地域の医療機関との連携を強化することで、より良い医療サービスを提供できます。経営指標を設定し、定期的に進捗を評価・修正することも忘れてはいけません。進捗を評価し、戦略の効果を確認した上で、必要に応じて軌道修正しましょう。

組織マネジメントを見直す

組織マネジメントの見直しは、業務効率の向上や職員のモチベーションアップにつながります。

具体的な取り組みは以下のとおりです。

- リーダーシップの強化

- 組織の目標と方針の明確化

- 部門間のコミュニケーション改善

- 職員のモチベーション向上策

- 人材育成プログラムの充実

組織マネジメントの見直しには時間がかかるため、長期的な視点で取り組みましょう。組織マネジメントの改善は、病院経営の健全化に欠かせない要素です。職員一人ひとりが意欲的に働ける環境を整えれば、患者へのサービス向上にもつながります。

ITシステムを導入しデジタル化を進める

ITシステムを導入しデジタル化を進めれば、業務効率が向上しコスト削減につながります。

具体的な方法は以下のとおりです。

- 電子カルテシステム

- オンライン診療システム

- 勤怠管理システム

- 在庫管理システム

- 予約システム

デジタル化により業務効率が向上し、患者へのサービス向上にもつながります。ただし、ITシステムを導入する際は、関係する法規を順守する必要があります。

» 厚生労働省(外部サイト)

» 医療のIT導入は進んでいる?現状と課題、具体的な活用例まで解説

人件費を適正にする

人件費の適正化は、病院経営の改善に役立ちます。適切な人件費管理により、経営の健全化と質の高い医療サービスの両立が可能です。効果的な取り組みを以下に挙げます。

- 適切な人員配置

- 残業時間の管理

- 業務効率化

- パートタイム活用

- 能力給の導入

- アウトソーシング

単純な人員削減ではなく、医療の質を維持しながら効率化を図るのが重要です。勤怠管理システムの導入により、労働時間が可視化されます。無駄な残業を削減し適切な人員配置が可能です。定期的な人事評価を組み合わせれば、より効果的な人材活用が期待できます。

人件費の適正化には時間がかかるため、職員の理解と協力を得ながら、段階的に進めましょう。

» 看護師の働き方改革による変化と課題

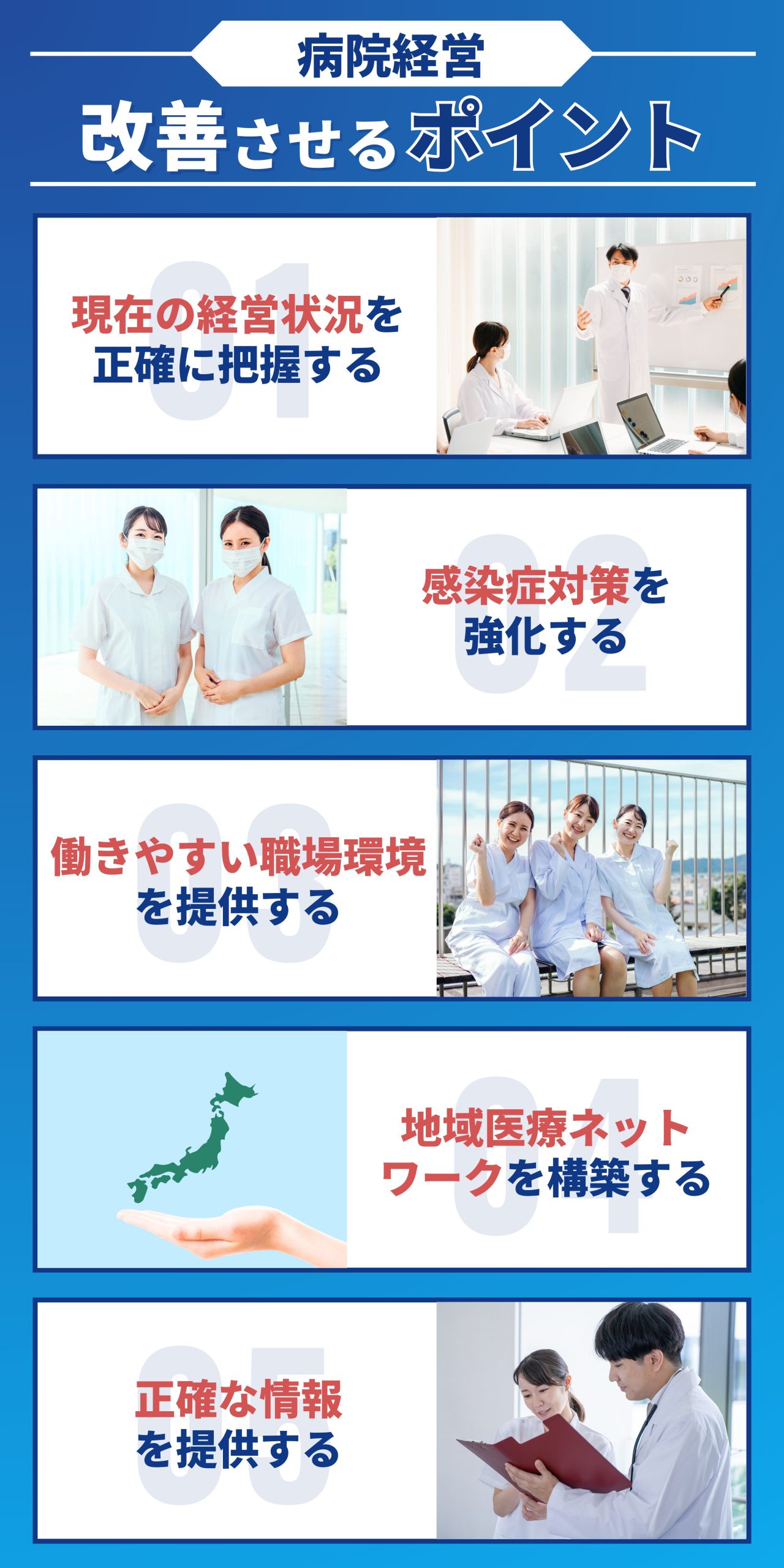

病院経営を改善させるポイント

病院経営を改善させるポイントは以下のとおりです。

- 現在の経営状況を正確に把握する

- 感染症対策を強化する

- 働きやすい職場環境を提供する

- 地域医療ネットワークを構築する

- 正確な情報を提供する

継続的な取り組みと定期的な経営状況のチェック、戦略の見直しが成果につながります。

現在の経営状況を正確に把握する

病院経営の改善には、現在の経営状況の正確な把握が欠かせません。財務諸表を定期的に分析し、キャッシュフローの状況を確認しましょう。

具体的には以下の項目を分析すると効果的です。

- 部門別の採算性

- 患者数や診療科目ごとの収益

- 病床稼働率や平均在院日数

- 人件費比率や材料費比率などの経営指標

競合他院との比較分析や患者満足度調査、医療スタッフの意見や要望を集めると、サービスの質を向上させられます。設備や機器の稼働状況、未収金の状態を把握することも大切です。外部専門家による経営診断を受けることで、改善点を見つけられます。

感染症対策を強化する

感染症対策の強化も、病院経営の改善のために重要です。適切な感染予防策の導入と徹底により、患者と医療スタッフの安全を守れます。

具体的な対策は以下のとおりです。

- 感染症専門スタッフの配置と教育

- 最新の感染症情報の収集と共有

- 院内感染対策委員会の設置

- 感染症患者の適切な隔離と管理

- 消毒・滅菌設備の整備

感染症対策を通じて、院内感染のリスクを低減し、患者に安心して医療サービスを提供できます。感染症対策には継続的な取り組みが必要なため、定期的に効果を評価し、必要に応じて改善しましょう。感染症対策の強化は、病院の信頼性向上にもつながります。

働きやすい職場環境を提供する

働きやすい職場環境を提供することで、スタッフのモチベーションを高め、離職率を下げられます。働きやすい環境をつくる中で、36協定などの労働基準法を順守することが必要です。

» 看護師が知っておくべき労務管理

効果を期待できる具体的な取り組みは以下のとおりです。

- 柔軟な勤務体制の導入

- ワークライフバランスの推進

- 職場環境の改善

- スタッフの意見を反映させる仕組みづくり

- キャリアアップ支援や研修制度の充実

働きやすい環境の提供により、スタッフの満足度が向上し、生産性の向上にもつながります。優秀な人材の確保や定着にも有効です。医療現場は精神的にも肉体的にも負担が大きいので、スタッフの心身のケアにも気を配りましょう。公平な評価・報酬制度の確立やチームワークを重視した組織文化も大切です。

スタッフ一人ひとりが自分の役割を理解し、やりがいを感じられる環境を整えましょう。業務負担の適正化と効率化も欠かせません。過度な労働時間や業務量は、スタッフの健康を害するだけでなく、医療ミスのリスクも高めるためです。

» 看護師の業務改善は急務!医療現場の問題を解決するポイント

地域医療ネットワークを構築する

地域の医療機関や介護施設と連携し、地域医療ネットワークを構築すると、患者により良い医療サービスを提供できます。

地域医療ネットワークの構築に効果的な取り組みは以下のとおりです。

- 患者情報の共有システム

- 地域医療連携室の設置

- 健康イベントや講座の開催

- 在宅医療サービスの充実

地域医療ネットワークを構築すれば、地域全体の医療の質が向上し、病院の評判も上がります。患者数の増加や経営の安定化にも効果的です。地域包括ケアシステムへの参画も重要です。地域の医療ニーズを定期的に調査し、サービスに反映させることで、地域に必要とされる病院として存在感を高められます。

人材交流や共同研修の実施も、地域医療ネットワークを強化する有効な手段です。他の医療機関とのつながりを深めると、医療技術の向上やスタッフのモチベーションアップにもつながります。

正確な情報を提供する

患者に信頼される病院づくりには、透明性のある情報公開が欠かせません。ウェブサイトやSNSで病院の特徴や強みを明確に伝え、診療内容や料金体系をわかりやすく説明しましょう。待ち時間や混雑状況をリアルタイムで発信したり、医療スタッフの経歴や専門性を公開したりするのも有効です。

治療実績や症例数を公表すると、患者の安心感や信頼感が高まります。ただし、個人情報保護法を考慮し、個人情報の取り扱いには十分注意してください。健康に関する有益な情報やアドバイスの定期的な発信もおすすめです。地域の健康イベントや講座を案内して、病院と地域のつながりを深める取り組みをしましょう。

正確な情報提供は、病院の評判向上や新規患者の獲得にもつながります。透明性の高い病院運営を心がければ、患者との信頼関係を築け、患者に選ばれる病院になれます。

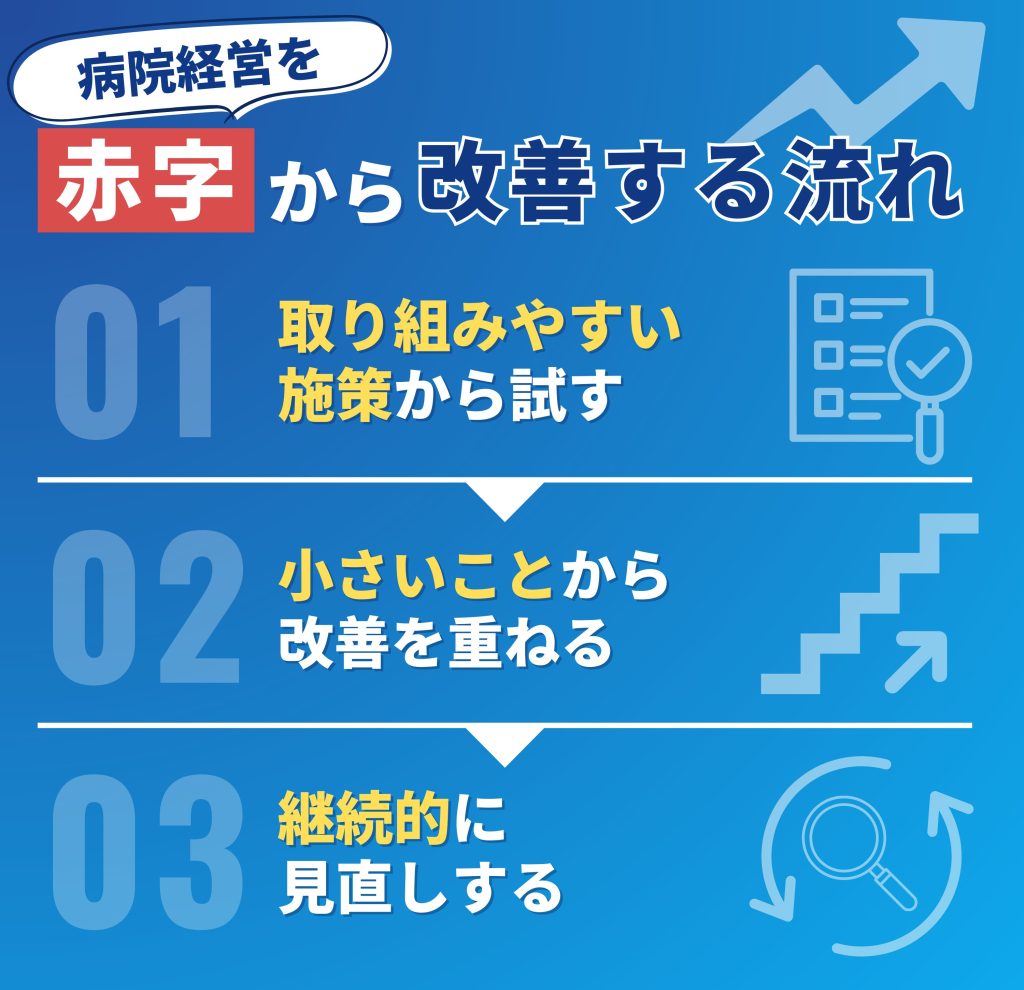

病院経営を赤字から改善する流れ

病院経営を赤字から改善するための流れを以下に示します。

- 取り組みやすい施策から試す

- 小さいことから改善を重ねる

- 継続的に見直しする

取り組みやすい施策から試す

取り組みやすい施策を始めることが、病院経営の赤字改善の第一歩です。業務内容の見直しや効率化が効果的です。日々の業務の無駄や重複を改善すれば、時間とコストを削減できます。外部委託業務やエネルギー消費の見直し、在庫管理の最適化で不要な経費を削減しましょう。

診療科や部門ごとの収支を分析すると、必要な改善のポイントを明確にできます。分析をもとに、医療機器の稼働率向上や人員配置の調整を進めると効果的です。患者満足度を高める取り組みも重要です。患者の声を取り入れると、サービスの質を向上させられます。リピーターの増加や口コミで新規患者の獲得が期待できます。

小さいことから改善を重ねる

小さな改善の積み重ねが、病院経営の向上に効果的です。日々の業務で非効率な部分を見つけ、改善を始めましょう。患者サービスの向上やコスト削減、スタッフの提案活用がおすすめです。継続的な改善は、病院全体の効率が向上します。部門ごとに小規模な改善目標を設定し、達成を目指す方法が有効です。

データ分析を活用して細かい無駄を特定し、解消するのも効果的です。患者の声を反映したサービス改善は、満足度の向上を促します。

継続的に見直しする

継続的な見直しは病院経営の改善に欠かせません。経営状況を定期的に確認し、必要に応じて調整を行えば、長期的な成功が期待できます。以下の項目を定期的に見直しましょう。

- 財務状況

- 患者満足度

- 医療技術・設備

- スタッフの業務効率

- 診療科の収益性

項目を定期的に確認すれば、問題点を早期に発見し、迅速な対応が可能です。見直しを結果に結びつけた改善策が重要です。患者満足度調査の結果が低い場合は、サービス改善の具体的な計画を立てて実行します。収益性の低い診療科がある場合は、原因を分析し、必要な対策を講じましょう。

» 日本の医療が直面している課題と解決に向けた取り組みを解説

病院経営を改善させるポイント

病院経営を改善させるためのポイントを以下に挙げます。

- 専門分野を作る

- 競合との差別化を図る

- 教育とトレーニングを継続する

専門分野を作る

専門分野を持つと病院経営の改善に役立ちます。特定の分野に特化して、他の病院との差別化を図り、患者の信頼を得ましょう。専門分野を作るには、特定の診療科や治療法に注力する方法があります。高度な医療機器の導入や専門医の増加、特定の病気に関する研究を推進するのも有効です。

がん治療に特化した病院では、最新の放射線治療機器を導入するのが効果的です。がん専門医を積極的に採用すれば、がん患者にとって魅力的な選択肢となります。専門性の強化により、専門分野での評判が高まり、口コミによる患者数の増加が期待できます。病院の収益を向上させ、経営改善につなげましょう。

競合との差別化を図る

競合との差別化は、病院経営を改善するうえで重要な戦略です。差別化により、患者から選ばれる病院を目指せます。独自の診療科や専門外来を設置すれば、病院の特徴を打ち出せます。最新の医療機器や技術の導入、患者サービスの質向上も、差別化に効果的です。

待ち時間の短縮や病院内の快適な環境作りによって患者の満足度を高めましょう。特色ある予防医療プログラムを提供すれば、地域住民の関心を引きつけられます。健康イベントや講座を開催して、地域とのつながりを深めましょう。他の医療機関と連携すれば、総合的なケアを提供する体制を整えられます。

多言語対応や文化的配慮を取り入れると、国際的な患者を受け入れる環境を整えることが可能です。オンライン診療や遠隔医療の導入は、利便性の向上や患者との接点拡大に役立ちます。患者教育プログラムの充実や独自の研究活動、臨床試験の実施も差別化に効果的です。

教育とトレーニングを継続する

教育とトレーニングの継続は、病院経営の改善に有効です。スタッフの能力向上により、医療の質が高まり、患者満足度の向上につながります。取り組みとして、以下が挙げられます。

- 継続的な教育プログラム

- 最新の医療技術研修

- 接遇スキル向上トレーニング

- 経営・管理知識の学習機会

スタッフの専門性が向上し、患者へのサービス改善につながる取り組みです。定期的な勉強会やケースカンファレンスの開催は効果的です。外部講師を招いたセミナーや講演会を通じて、新しい知識や視点を取り入れましょう。専門資格取得支援制度を導入すると、スタッフのモチベーション向上が期待できます。

オンライン学習プラットフォームを活用し、時間や場所にとらわれず学習を進めましょう。

病院経営を改善させる集患対策

病院経営を改善させるための集患対策を以下に示します。

- 在宅医療やリモート診療を活用する

- SNSやウェブサイトを活用する

- 地域イベントを開催する

在宅医療やリモート診療を活用する

在宅医療やリモート診療の活用は、病院経営の改善に効果的です。患者の利便性向上と医療サービスの拡大を同時に実現できるためです。オンライン診療システムを導入すれば、通院が難しい患者にも適切な医療を提供できます。在宅医療サービスを拡充すれば、入院患者数を減らし、地域医療への貢献が高まります。

遠隔モニタリング機器を活用すれば、患者の状態をリアルタイムで把握し、迅速な対応が可能です。病院の収益向上と患者満足度の向上が期待できます。医療の質を保ちながら効率化を進めれば、病院経営の改善に役立ちます。

SNSやウェブサイトを活用する

SNSやウェブサイトの活用は、病院の集患対策として効果的です。インターネットで医療情報を探す人が増えている今、オンラインでの認知度向上が求められます。病院の公式SNSアカウントを開設し、定期的に情報を発信するのが効果的です。医療スタッフによるブログや動画は患者にとって有益な情報源となります。

ウェブサイトのSEO対策を強化して検索順位を上げるのも有効です。認知度向上と患者とのコミュニケーション強化が期待できます。アカウントを作るだけでは効果は不十分です。患者にとって価値のある情報を継続的に発信しましょう。健康情報や医療知識の記事、患者の口コミや体験談を定期更新すると効果的です。

地域の健康イベントや講座の案内を発信するのも有効です。SNSやウェブサイトを戦略的に活用すれば、新規患者の獲得や既存患者の満足度向上につながります。オンラインでの活動は、オフラインの信頼構築にも役立ちます。

地域イベントを開催する

地域イベントの開催は、病院の知名度向上や地域との信頼関係構築に効果的です。定期的な健康相談会や講演会は、地域住民の健康意識を高め、病院の専門性をアピールする機会となります。効果的な具体例は、以下のとおりです。

- 季節に合わせた健康イベント

- 地域の祭りやイベントへの参加・出展

- 病院見学ツアーの実施

- 地域の学校と連携した健康教育プログラム

- 地域企業と提携した健康診断イベント

- 高齢者向けの運動教室や栄養指導

イベントを通じて、病院が地域で親しまれる存在となります。地域住民との交流を深めると、病院への信頼感が高まり、患者数の増加にもつながります。地域イベントは集患対策にとどまらず、地域全体の健康増進に貢献する取り組みとして重要です。

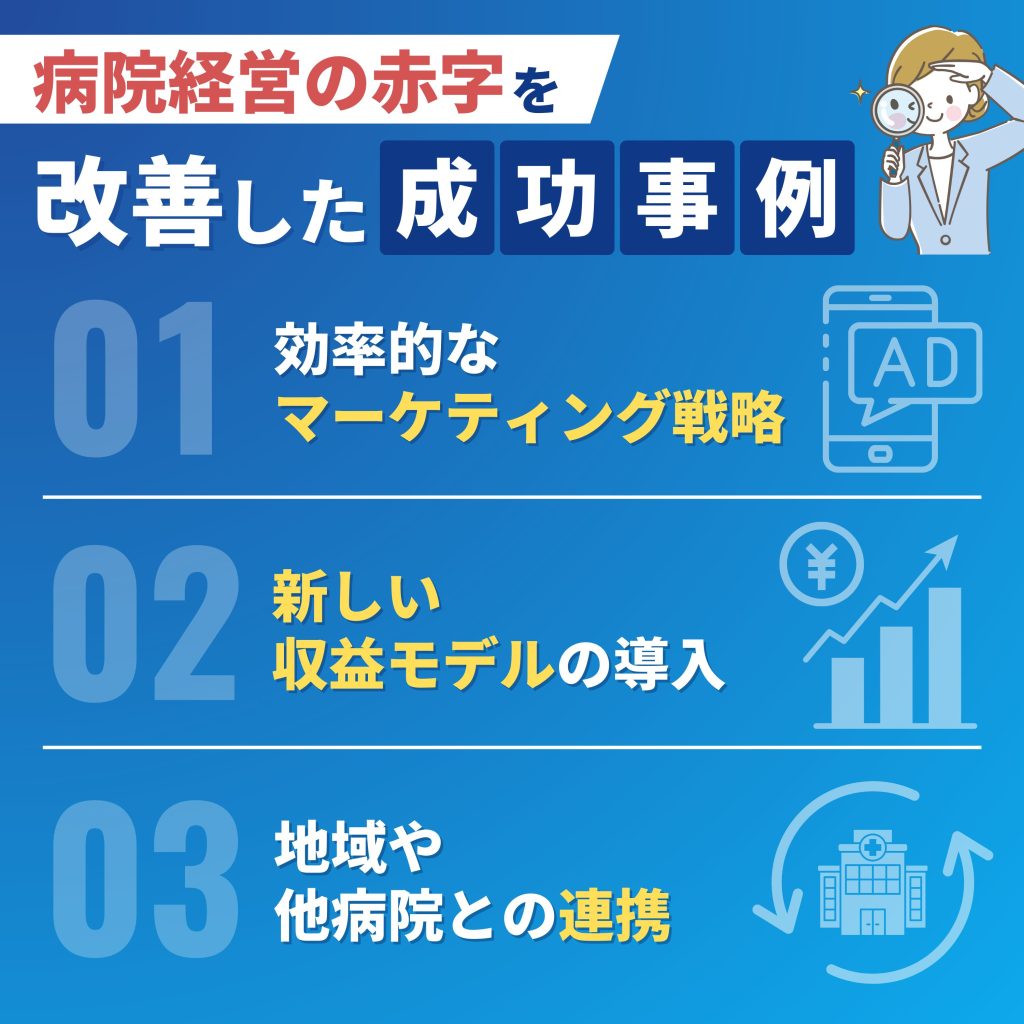

病院経営の赤字を改善した成功事例

病院経営の赤字を改善した成功事例を以下に挙げます。

- 効率的なマーケティング戦略

- 新しい収益モデルの導入

- 地域や他病院との連携

効率的なマーケティング戦略

効率的なマーケティング戦略は、病院経営の赤字改善に効果的です。ターゲット層を明確に定義し、ニーズを正確に把握しましょう。デジタルマーケティングや患者の口コミや評価、健康イベント、セミナーの活用が有効です。デジタルマーケティングで病院の認知度を向上させましょう。

患者からの口コミや評価を活用し、サービス改善を図ると、患者満足度が高まります。地域の健康イベントやセミナーを開催すれば、病院のブランド価値を高めることも可能です。病院の専門性や特徴を効果的にアピールし、競合との差別化を図るのが重要です。

新しい収益モデルの導入

新しい収益モデルの導入は、病院経営の改善に役立ちます。従来の診療報酬に依存せず、新たな収入源の確保が重要です。以下の収益モデルが効果的です。

- サブスクリプション型健康管理サービス

- 予防医療プログラム

- 医療ツーリズム

- 企業向け健康管理サービス

- 遠隔医療システム

新しいサービスの導入は、患者の健康増進に貢献しつつ、病院の収益向上にもつながります。導入には初期投資が必要なため、慎重な検討が必要です。医療機器のレンタルや健康食品の販売など、従来の業務を超えた取り組みは患者の利便性を高めます。病院の新たな収入源としても期待できます。

収益モデルの導入は経営安定化の重要な戦略です。患者ニーズに合ったサービスの提供が求められます。

地域や他病院との連携

地域や他病院との連携は、赤字改善において重要です。連携の強化により経営状況を改善する病院が増えています。地域や他病院との連携では、以下の取り組みが有効です。

- 近隣の診療所や専門病院とのネットワーク構築

- 患者紹介システムの整備

- 共同研究プロジェクトへの参加

- 介護施設や福祉サービスとの連携強化

患者の紹介や逆紹介が増え、病院の稼働率が向上します。地域の健康イベントや医療セミナーを共同開催して、段階的に関係を築きましょう。医療機器や設備の共同利用を推進すれば、コスト削減が可能です。地域の医療情報ネットワークに参加すれば、効率的な医療サービスを提供できます。

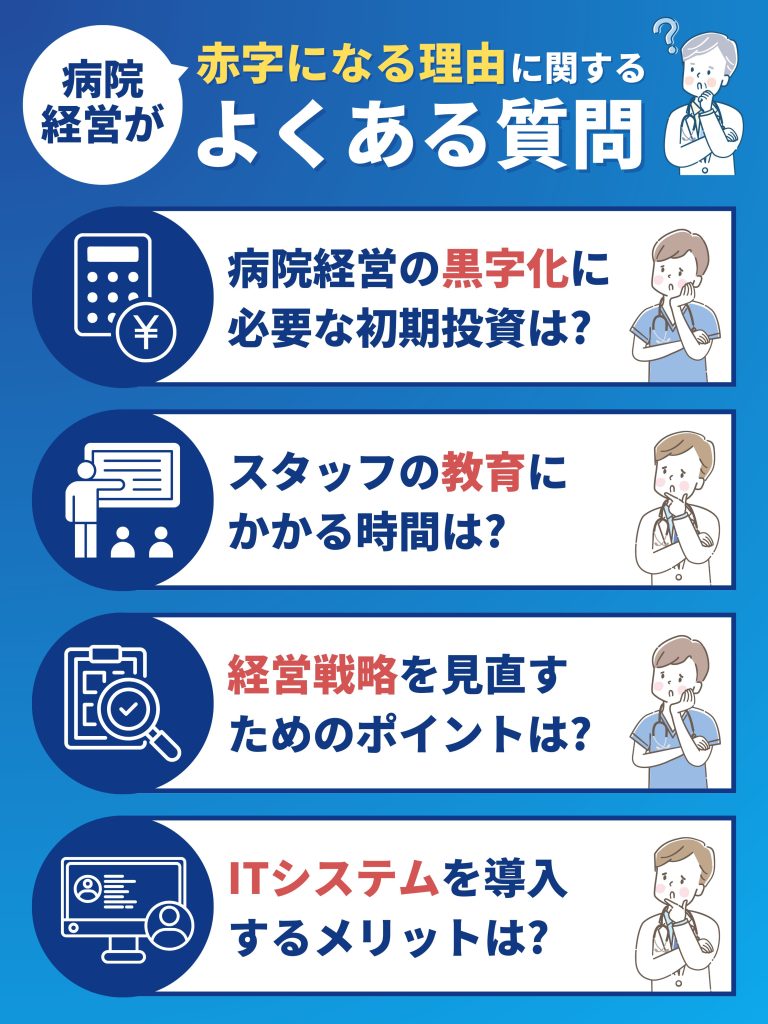

病院経営が赤字になる理由に関するよくある質問

病院経営の赤字に関する以下の質問に対する回答をまとめました。

- 病院経営の黒字化に必要な初期投資は?

- スタッフの教育にかかる時間は?

- 経営戦略を見直すためのポイントは?

- ITシステムを導入するメリットは?

病院経営の黒字化に必要な初期投資は?

病院経営の黒字化には適切な初期投資が欠かせません。

主な投資項目は以下のとおりです。

- 医療機器や設備

- 電子カルテシステム

- 人材育成と教育

- 建物の改修や構築

- マーケティング費用

初期投資は病院の診療能力の向上や業務効率化にもつながります。投資額は病院の規模や目的によって大きく異なるため、慎重に計画を立てましょう。投資先の優先順位は、患者のニーズや地域の医療事情を考慮してください。投資効果を最大化するために、スタッフの教育や運用体制の整備も同時に行うことがおすすめです。

適切な投資は、長期的な視点で見ると病院の競争力向上や経営の安定化に役立ちます。過剰な投資は財務を圧迫する可能性があるので、バランスの取れた投資計画が重要です。

スタッフの教育にかかる時間は?

スタッフの教育にかかる時間は、職種や教育内容によって異なります。一般的には数週間から数か月程度です。新人看護師の場合には、約3〜6か月の研修期間が必要です。研修は患者の安全を確保し、質の高い医療サービスを提供するために欠かせません。

具体的な教育方法は以下のとおりです。

- オンライン学習システム

- OJTと集合研修

- 専門資格取得サポート

専門資格を取得させるためのサポートには、1〜2年程度かかる場合もあります。管理職育成には数年単位の計画が必要です。スタッフの教育には時間がかかりますが、患者に安心して医療を受けてもらうためには欠かせません。病院の経営改善には、教育への投資が重要です。

経営戦略を見直すためのポイントは?

経営戦略を見直すためのポイントは3点あります。経営ビジョン・目標の明確化と市場分析・競合調査の実施、患者のニーズの把握・対応です。

具体的な取り組みは以下のとおりです。

- 診療科目・サービスの見直し

- 財務状況の分析

- コスト削減と収益改善

- 人材育成と組織体制の最適化

どの取り組みも医療の品質と安全性の向上には欠かせません。地域連携の強化やマーケティング戦略の改善も、経営戦略の見直しに役立ちます。経営指標のモニタリングと評価を定期的に行うと、戦略の効果を確認できます。長期的な成長戦略の策定も忘れずに行いましょう。

リスク管理体制の構築も重要なポイントです。予期せぬ事態に備えることで、安定した経営ができます。定期的な戦略の見直しと修正をすると、環境の変化に柔軟に対応でき、持続可能な病院経営を実現できます。

ITシステムを導入するメリットは?

ITシステムを導入するメリットは以下のとおりです。

- コスト削減

- 正確なデータ管理

- 医療ミス防止

コスト削減にはペーパーレス化が有効です。ITシステムにより正確なデータ管理と分析が実現します。患者情報の一元管理により、サービス向上にもつながります。部門間の連携が強化され、リアルタイムで経営状況を把握できるので、迅速な意思決定が可能です。

» 医療の質向上や業務効率化につながる医療ICTとは?

まとめ

病院経営の改善には多角的なアプローチが必要です。赤字の原因を把握し、適切な対策を講じましょう。業務効率化やITシステムの導入、経営戦略の見直しなど、さまざまな方法で経営改善を図れます。

病院経営の改善に必要な取り組みは以下のとおりです。

- 現状の正確な把握

- 感染症対策の強化

- 働きやすい職場づくり

- 地域医療ネットワークの構築

- 正確な情報提供

さまざまな取り組みを総合的に行うことで、病院経営の改善につながります。赤字経営からの脱却には時間がかかりますが、継続的な努力により、健全な病院経営を実現できる可能性が高まります。