「医師の働き方改革」時間外労働上限規制に向けた病院の取り組みと課題

医師たちは長時間労働の問題に直面しています。国は働き方改革を推し進めていますが、医療業界には特有の問題が存在します。

この記事では、医師の働き方改革の現状を掘り下げ、医療機関や医師自身が取り組むべき対策を解説。改革が医療現場にどのような影響を与えるのかも詳しく説明します。記事を読めば、医療の現場での変化と改革を必要とする背景を知り、医師と患者の双方にメリットがある働き方がわかります。

医師の働き方改革とは

医師の働き方改革とは、医師の長時間労働を是正し、ワークライフバランスを改善するための取り組みです。具体的な改革内容には、労働時間の適正化や時間外労働の上限設定が含まれます。医師の健康管理を徹底し、過重労働による医療ミスを防ぐことも目的です。

医師の働き方を多様化する方針が示されており、具体的には以下のような内容が含まれています。

- 若手医師の教育やキャリア支援の充実

- 女性医師や育児中の医師への配慮の強化

- テレワークや時差出勤の導入促進

取り組みは、医師自身だけでなく、医療機関や患者にも良い影響を与えることが期待されています。

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制は、医師を含む全ての労働者の健康と生活の質を保護するために重要な法律です。労働基準法に基づいて、時間外労働の法定上限時間が定められており、具体的には以下の内容が盛り込まれています。

- 月45時間、年360時間を超える時間外労働は原則として禁止である

- 中小企業には猶予期間が設けられ、順次適用される

- 特別な理由がある場合に限り、月100時間未満、年720時間以内の上限超過が可能である

- 違反すると罰則が科せられる場合がある

医師の場合、医師法による特例が存在するため、厚生労働省のガイドラインも併せて確認をする必要があります。労使間の協定(36協定)により、上限を超える時間外労働が労働者と企業間で合意により可能です。

» 勤怠の時間を正しく計算する方法!

働き方改革関連法では、時間外労働の規制が猶予される職種に医師が含まれていました。しかし、2024年4月より制度の規制を猶予する措置が終了。いかなる理由があっても上回れない罰則付きの上限規制が、医師も適応となりました。具体的な上限時間は、医療施設によって異なります。

医師の働き方に対しても上限規制が明確になったため、新たな制度の中で時間外労働について考えなければいけません。さまざまなルールのもとで、医師は自身の健康を保ちながら、患者に対して質の高い医療サービスの提供が求められます。

医療機関が抱える時間外労働管理の課題

医療機関における時間外労働管理は、医療現場特有の状況における課題が多いです。主には以下のような理由があげられます。

- 医療現場は緊急の要件が頻繁に起こるため、時間外労働の適正管理が難しい

- 勤務医の長時間労働が常態化しているため、時間外労働の上限規制を実施することへ抵抗感のある人もいる

- 人手不足により、時間外労働を減らすと医療サービスの質が低下する懸念が存在する

- 時間外労働を正確に把握・管理する体制が不足している

- 時間外労働に対して、医療スタッフ間での意識の違いがある

法令遵守と医療の質のバランスをとりながら、時間外労働を管理することは難しい課題です。

現在の医療現場で起きている課題に対処するには、体制整備に時間とコストが必要です。しかし、規制に適応するための時間とコストの負担が増加し、医療機関の運営に圧力をかけています。

医師の働き方改革が進めば、人材不足がさらに深刻化することが考えられるでしょう。人材不足は、手術や診療の遅延など患者サービスに影響を及ぼすことが懸念されます。医師のワークライフバランスの改善と医療サービスの質を維持するという、相反する課題に直面しています。

» 医師の働き方改革の問題点を徹底解析

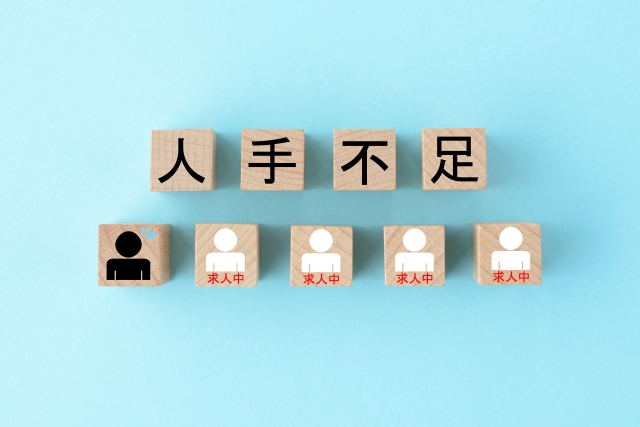

医療機関の時間外労働への対応策

医療機関の時間外労働に対する対応策は、医師やその他の医療スタッフの健康と仕事の質の向上に不可欠です。適切な対策は医療従事者が働きやすい環境を作り、患者さんへのより良いケアにつながります。

勤務体制に対する時間が労働への対応策は、以下のような内容があげられます。

- シフトの見直し

- 勤怠管理システムの導入

その他にも勤務内容の可視化・効率化を通して、業務内容を減らすことで時間外労働の削減を促進させることが必要です。以下のような内容が、具体的な対策としてあげられます。

- テレヘルス(オンライン診療)などのデジタルヘルスケア技術の活用

- 電子カルテシステムの効率化、ペーパーレス化による作業時間の短縮

- 勤怠管理システムの導入による労働時間の正確な把握と管理

- 多職種連携による業務分担とチーム医療の推進

- 休息時間の確保とオンコール体制の最適化

- 継続的な労務環境のモニタリングと改善プロセスの定期的な見直し

さまざまな対策を実施することが、時間外労働を減らすことにつながります。医療スタッフが心身ともに健康を保ちながら、質の高い医療サービスを提供できるように、職場環境の見直しは必須です。

シフトの見直し

医師の働き方改革において、シフトの見直しは重要です。医療機関は、医師の過重労働を防ぐための対策として取り組む必要があります。効果的なシフト管理により、健康的で持続可能な働き方が実現できるでしょう。具体的なシフト見直しの内容として、以下のような方法があげられます。

- シフトパターンの多様化

- 積極的な代休・休息日の設定

- ピークタイムへの人員配置の最適化

- 若手医師の業務負担軽減を意識したシフト

- 非常勤医師やパートタイム医師の活用

- 連続勤務日数の制限と休日の確保

- 緊急時における臨時シフト対応の計画

働き方の多様化は、個人の勤務希望や生活リズムに合わせた柔軟な勤務が可能になり、ワークライフバランスの向上が期待できます。職場内でお互いのシフトを理解・共有することも大切です。意思疎通がスムーズになり、緊急時の勤務変更などへの迅速な対応が可能になります。

シフトの見直しは、医師の働きやすさを向上させ、質の高い医療提供へとつながるでしょう。

勤怠管理システムの導入

勤怠管理システムの導入は、医療機関が時間外労働を管理するために有用です。医療機関の日々の運営を支援し、医師たちがより健康的で効率的な働き方を実現するための助けとなります。導入することでのメリットは以下のとおりです。

- 労働時間の正確な把握

- 時間外労働の削減

システムの導入には、以下のようなデメリットや対策が必要な内容もあります。

- コスト負担が増加

- 操作方法の習得が必要

- プライバシー保護やデータ管理、セキュリティ面の対策

導入にあたっては、デモやトライアルを通じての機能確認をし、将来性を考慮した適切な機器を選択することが必要になります。例えば、クラウド化やモバイル対応など、技術の進化に対応できるような勤怠管理システムを選ぶことが望ましいです。

導入後はシステムの効果を測定、スタッフからフィードバックを収集し、システムの活用法を改善をしていくことが大切です。

» おすすめの病院向け勤怠管理システム

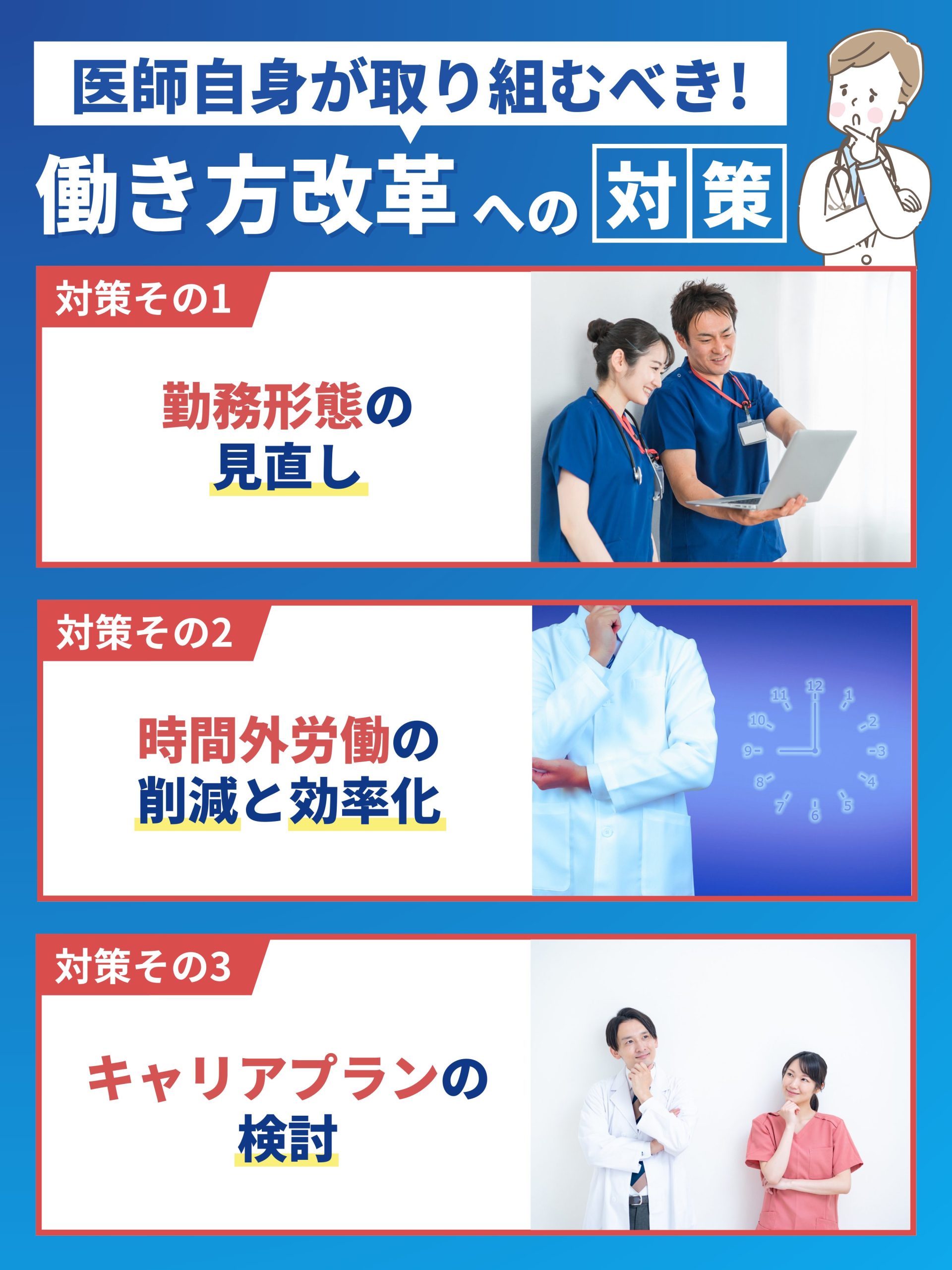

医師自身が取り組むべき働き方改革への対策

医師自身が働き方改革に取り組むことは、個人の健康維持と職業生活の質の向上に欠かせません。医師は自らのシフトを見直し、無理なく続けられる勤務時間を確保することが重要です。

働き方を改善させる取り組みに向けた行動を起こすことによって、健康で充実したキャリアを送れます。

勤務形態の見直し

医師のワークライフバランスの改善には勤務形態の見直しが不可欠です。具体的には以下のような働き方の変更があります。

- フルタイムからパートタイムや時短勤務への変更

- ワークシェアリングによる負担の分散

- 在宅勤務やリモート診療の検討

- フレックスタイム制の導入やコアタイムの設定

個々のライフスタイルに合った働き方が実現すると、医師の負担軽減と効率的な業務運営が可能になります。

勤務形態を見直す際に、チーム医療の推進も業務の効率化と質の高い医療サービスを提供するために大切です。適切な勤務形態と充分な休息時間により、ストレス軽減と疲労回復が図れます。医師一人ひとりが最適な勤務形態を選択できる環境を作ることは、医療の質の維持と医師の健康に欠かせません。

» 看護管理システムとは?機能と導入メリットを解説

時間外労働の削減と効率化

時間外労働を削減し業務の効率化を図るには、自己の業務内容を見直し、改善を重ねることが重要です。タスクを優先順位に応じて整理し、一つ一つの作業に集中することで、効率的に業務を行えます。

仕事中だけでなく、仕事以外の時間の使い方も重要です。休憩を必要に応じて取得することで、疲労を蓄積せずにパフォーマンスを維持できます。

個々の医師だけでなく、チームや医療機関全体で取り組み内容を共有・実践することで、より大きな効果を期待できるでしょう。医療機関全体で行う必要がある、時間外労働削減に向けた取り組みとして、以下のような内容があげられます。

- 業務内容を見直して、非効率な内容や無駄な重複作業の改善を行う

- 電子カルテの入力など、煩雑な作業の効率化を検討する

- 時間外労働に頼る文化を改め、必要な場合は適宜人員補充や業務委託を検討する

キャリアプランの検討

キャリアプランを検討することは、医師が自身の将来を考える上で非常に重要です。長期的な目標と短期的な目標を設定し、キャリアに対するビジョンを明確にすることで、目標に向かって着実に進めます。具体的なキャリアプランを立てる際は、以下のような選択肢や考え方があります。

- 専門領域や興味のある分野にフォーカスしスキルを磨く

- 時間管理を改善し、自己啓発や研修に時間を割く

- メンターやキャリアコンサルタントに相談する

- 勤務先変更や部門異動を含むキャリアチェンジの可能性を探る

- フリーランスやパートタイム勤務への変更を検討する

- 人との交流を広めて、より広い視野を持ってキャリアを考える

ワークライフバランスを考慮したキャリアプランを作ることも、自身の成長と仕事への満足度を高めるためには必要です。

働き方改革による医療現場への影響

働き方改革が進む中で、医療現場も大きな変化を迎えています。働き方改革は医師・医療機関・患者それぞれに影響を与えます。

環境が変化することは、三者にとって新しいチャレンジであり、共に乗り越えていくべき課題です。具体的にどのような影響が考えられるか、詳しく解説します。

医師個人への影響

医師個人にとって働き方改革による、ワークライフバランスの改善は大きな影響をもたらすでしょう。メリットは、以下のような内容があげられます。

- 医師のワークライフバランスの改善

- 過度な勤務時間の削減によるストレス減少

- 時間外労働の制限で医療ミスのリスク低減

結果として、医師の健康と福祉が向上し、職業満足度も高まることが期待されます。しかし、メリットだけでなく、以下のようなデメリットや課題もあり、対策を考えなくてはいけません。

- 勤務時間の規制に伴う収入減

- キャリアパスや専門性の追求への影響

- 自己研鑽や継続教育への時間確保が難しくなる可能性

- 医師不足が顕著な地域や専門領域での勤務圧力増加

働き方改革は、生活リズムの再構築や家庭生活への影響も考慮することが必要です。

多岐にわたる影響を踏まえると、医師は勤務形態の見直しや効率化、キャリアプランの検討を求められます。

医療機関への影響

医師の働き方改革は、医療機関にとって多くの課題が存在します。

- 医療機関の医師不足

- 時間外労働の削減によるサービス提供時間の変更や削減

- シフト調整と人員配置の見直しによる運営コストの増加

- 勤怠管理システムへの投資に関する財政的負担

医療の質を維持するには、さまざまな制約の中でバランス良く管理し、チーム医療の推進や多職種連携が重要です。医療機関内のさまざまな業務や手続きを、より効果的に行うための改善を繰り返し行う必要があります。

働き方改革は、医師個々の働き方だけではなく、医療全体の見直しを行うきっかけにもなります。医療機関は、医療サービスの質を維持しながら、医師の健康とワークライフバランスを守る取り組みを進めなくてはいけません。

患者への影響

医師の働き方改革は、患者にとっても大きな影響があります。例えば、医師の勤務時間が短くなることで診療のための待ち時間が長くなり、予約が取りにくくなる可能性があります。必要な時にすぐに医師に診てもらえないことがあるかもしれません。

医師が患者一人一人と過ごす時間の短縮は、コミュニケーションの質の低下が懸念されるでしょう。コミュニケーション不足は、信頼関係の構築を妨げる恐れがあり、医師と患者の関係にとって重要な問題です。他にも以下のようなリスクが考えられます。

- 一部の診療科において診療サービスの提供が不足

- 緊急対応への遅れや制限

- コミュニケーション不足によるチーム医療の質の低下

- 慢性疾患患者の長期的なフォローアップへの影響

- 新しい治療法や技術の進歩の遅れ

医師の働き方の見直しは、医療全体の質への影響を及ぼす可能性があります。患者の安心と信頼に直結する問題であり、改革が進む中で十分に検討することが必要です。

まとめ

医師の働き方改革は、医療の質を維持しつつ医師のワークライフバランスの改善を目指す取り組みです。

具体的な施策としては、時間外労働の上限を設定し、シフトの見直しや勤怠管理システムの導入などが行われています。医師自身も、勤務形態の見直しや業務の効率化など時間外労働に向けて取り組むべきです。

» 病院向け勤怠管理システムとは?メリットと選び方

働き方改革は、医師個人はもちろん、医療機関や患者にも大きな影響を及ぼします。改革は医療の質を維持しつつ、医師のワークライフバランスを改善することを目指す必要があります。